点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:徐姗姗(中央民族大学期刊社副编审、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员)

诺兰导演作品《星际穿越》中描绘了近未来世界,地球受困于干旱和沙尘,只有玉米以抗枯耐寒等顽强植物特性,成为人类实现星际移民前所能倚靠的最后一种“末日口粮”。手捧爆米花看电影的观众未必都了解,玉米从万年前美洲的一株野生杂草到跻身全球人畜赖以生存的三大主粮,这之间经历了什么?玉米作为人类驯化最成功的作物之一,最早发现并栽培它的墨西哥人为何至今仍以“会走路的玉米”自称?

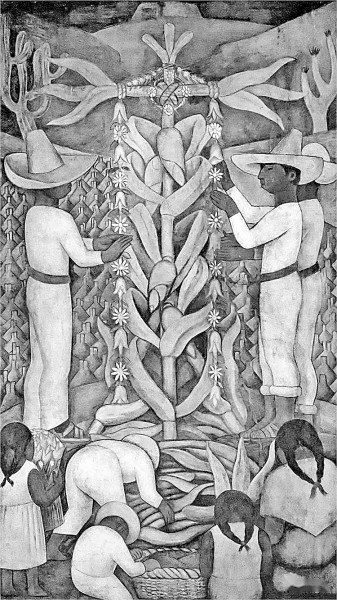

迭戈·里维拉绘画作品《玉米节》(局部)资料图片

1、美洲文明的基石

李时珍《本草纲目》记载,“玉蜀黍种出西土”,具体而言,玉米的故乡在美洲。据考古学者判断,约8000~9000年前,玉米最早于墨西哥南部河谷被印第安人驯化。这种茎秆细弱、果实稀疏的“大刍草”(Teosinte)经人类一代代的栽培和选育,长成了每个果实上挤满百余颗饱满种子的现代玉米,经年累月深深嵌入美洲大陆各部族的饮食结构。16世纪前繁荣绚烂的印第安三大文明体系中,俯拾皆是玉米的烙印。

首先是公元前1500年左右即开始农耕、于4至9世纪进入全盛期、有“美洲的希腊”之称的玛雅(Maya)文明,以刀耕火种的米尔帕(Milpa)耕作法,在热带雨林及火山高地开垦出供养大规模人口繁衍的家园。以精于天文历法著称的玛雅人,用四重边线等分法丈量玉米地,也用玉米粒占卜以求达至“神圣世界”。尽管最初的玉米穗轴比人类拇指大不了多少,但金黄果实的色泽、雌雄同株异花授粉等特性,使玛雅人相信它是太阳恩赐的礼物。玛雅文明因广植玉米而形成了具有一定人口规模的村庄乃至城邦,在今墨西哥(东南部)、巴拿马、危地马拉和洪都拉斯等地,能找到当年一座座神庙、纪念碑和金字塔的遗迹。世界各地都有将主食口粮神圣化的祭祀传统,玛雅人尤甚,玉米神作为其神话中的九联神之一,既主管玉米的播种、发芽、生长、结穗、成熟、收获,也司掌从生到死、黑暗到光明的轮回。每到玉米成熟的季节,玛雅人都举行长达一个月的宗教仪式酬谢玉米神,还会用仙人掌、菠萝等配合玉米酿成龙舌兰酒以供祭祀和欢庆。创世神话史诗《波波尔·乌》记载,“白色和黄色的玉米造成人的肉身,玉米面团塑成四肢,唯有玉米进入了祖先的肌体”,使玛雅后裔以自己是“玉米族”“会走路的玉米”为荣。

其次是约14世纪在玛雅衰落期兴起的阿兹特克(Aztec)文明,与玛雅的丛林文明相比,属于山地文明的阿兹特克人在食物来源上看似受限,但他们从不抱怨环境,生活水平稳步提升——一方面将玉米及秸秆叶轴等广泛用作畜禽饲料,给人提供了更多蛋白质营养;一方面烹饪手法多样化,陶制饼铛做的玉米饼(Tortilla)配上辣椒、茴香等十几种佐料,还有用玉米叶裹起玉米粉拌油搅稠配肉片蔬菜等馅料蒸熟的“墨西哥粽子”(Tamale)等。阿兹特克帝国于16世纪被西班牙征服,无数新的食品涌入,但种植和崇尚玉米的传统未断,人们笃信世间一切食物皆与玉米有关。当地妇女仍会在煮玉米前呵上一口气让它别怕火焰,拾起地上的玉米粒时也会轻声祈祷“别向它的神抱怨”。

再次是地处南美洲、盛于15世纪的印加(Inca)文明,相较于玛雅和阿兹特克鲜明的“玉米文明”印记,印加文明更多以“土豆文明”为世人所知,然而其中心区域秘鲁在古印第安语中,意为“玉米之仓”或“大玉米穗”。安第斯山脉自古形成的高原农业系统公认是世界上最具多样性的生态环境,先进的水利灌溉工程使印加先民能够依据不同海拔错落种植玉米、藜麦和土豆。农业发达的印加帝国全盛时期人口在1000万以上,安第斯山脉性情温顺的羊驼和骆马都熟悉梯田玉米的甘美,勤劳的农民至今保留着神殿庭院附近辟一小块地种植仪式用玉米的传统。

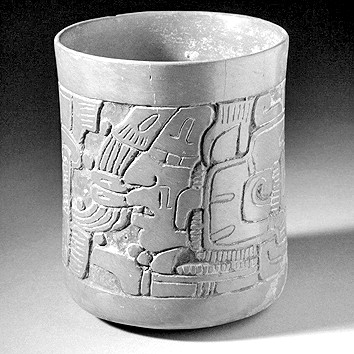

印加文明遗址出土的三脚架式玉米粒烘烤器 资料图片

历经数千年,美洲人普遍信仰玉米与人同一,从不将其工具化。与《百年孤独》同为魔幻现实主义名著的《玉米人》,使危地马拉作家米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯于1967年问鼎诺贝尔文学奖,作品从印第安人视角讲述玉米神圣化与商品化之冲突:“种地吃饭是人类的天职,人本来就是玉米做的。可是,种地做买卖,只能让玉米做成的人遭受饥荒。”人活着是“会走路的玉米”,人死了归于大地作玉米的肥料,从而使生生不息的自然得以循环永动。玛雅、阿兹特克和印加这些遥远沉默的文明体系以玉米为尊、为证、为命脉,玉米也是他们赠予全人类的“金种子”。

2、“闷声干大事”

玉米的美洲起源说得到细胞生物学、基因测序技术乃至文献语言学证据的支持。玉米的植株、各部件及用途等,在美洲语言中各有其专有名词,而不像在其他大洲语言系统中那样与别的植物分享姓名。例如英语里“corn”作名词可指玉米,亦可指含小麦在内的各种谷物颗粒。又如非洲语言中玉米一词直译是“埃及高粱”,而在埃及人们管它叫“土耳其玉米”,土耳其人对玉米的俗称“库库撸”又源自俄文词汇……要厘清玉米环球旅行的路线,还得从新、旧大陆之间的“哥伦布大交换”说起。

1492年11月的一天,哥伦布在美洲西印度群岛上的日记中记录了一种叫麦兹(Maize)的谷物:“甘美可口,焙干可做粉。”他或许想象不到,此物将在几百年间凭借这两项优点以及超强的环境适应性遍植全球,所过之处,人口激增。玉米随哥伦布舰队初入西班牙时并不起眼,但试种后,耐瘠、耐旱、抗病虫害以及生长期短、果实耐储藏等优点逐步显现。综合得分高,是欧洲农民对玉米的一致评价。至16世纪末,玉米粉已同小麦粉一道加入了烤面包的用料行列,越来越多欧洲人接受了它的风味口感,也尝到了玉米亩产高而投入低、种植收割脱粒加工简单、果实能兼做口粮饲料多用途等甜头。

西谚说“人如其食”(You are what you eat),又以“耕作”(cult-)词根合成名词“文化”(culture),在玉米这一作物上亦有体现。几大洲对玉米的合力耕种,促成了各文明体之间的交融。玉米经西班牙、葡萄牙传遍了意大利、法国、土耳其、希腊等国,传到了北非和亚洲。400多年间所过之处,玉米都以与生俱来的遗传多样性和环境适应性经受住了考验。一方面,玉米是“给点阳光就灿烂”的植物,光能利用率是小麦的1.5倍、稻米的2倍,能在短于前二者的生长期内高效将大气中二氧化碳和水合成为糖类、蛋白质、氨基酸等生命物质;另一方面,玉米“闷声干大事”,进行光合作用时不像大多数作物那样让水分子从叶片表面的小孔逸出,因而具备了出众的耐旱耐寒性,为各地农民撑起了农闲时多种作物轮耕的窗口期,拉高了全球农业的集约化水平,解决了食品供应紧张的问题。在青黄不接的日子里,玉米以玉米粥、玉米饼、意大利通心粉、中国窝头等花样被轮番端上餐桌,一代一代拓荒者养活了家人,玉米秆和玉米叶作燃料温暖了斗室,又作饲料温饱了畜禽……随一片片荒山沙地、深林幽谷被垦种出来,农民们端起将玉米压碎发酵酿成的美酒,庆祝“玉黍连村熟,金粳压陌同”的丰收日。

玛雅文明遗址出土的玉米神图案的饮酒陶器 资料图片

3、“牵一穗而动全球”

读懂玉米,“舌尖上的美洲”已不足以形容它。过去5个世纪中,玉米见证了五大洲文明的融合,撬动了人类进程的转折。尽管有人叫它“穷人的食物”,有人以“食玉米者”代称与欧洲食小麦者、亚洲食稻米者相对的拉美文明,但中国清代《齐民四术》将它列入与中国五谷并列的“第六谷”,《玉米与资本主义》的作者评价它为“世界殖民主义扩张的动力”,《杂食者的两难》的作者也一针见血地指出:“像我这样的美国人,虽然仰赖的是截然不同的食物链,但这条链也根植于玉米田。”

回首历史,玉米的养育力世所公认——同等阳光、水分条件下,一粒玉米种可产150~300粒玉米粒,而小麦种只产约50粒,且相比小麦9个月的生长期,玉米只需100天。若非玉米、番薯、土豆等美洲农作物在“小冰期”及时出手,世界范围的饿殍遍野或许难以避免,称玉米为全球史层面的“救荒作物”并不为过。

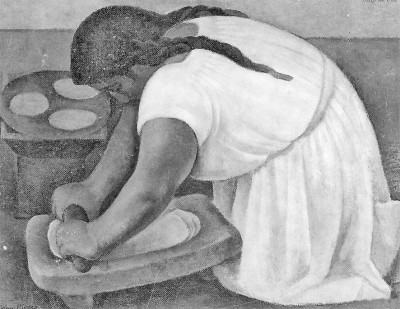

迭戈·里维拉绘画作品《磨玉米的女子》资料图片

再看今朝,现代人以米面为主、肉蛋奶为辅的饮食结构中,玉米这种粗粮看似边缘,实则无处不在——清晨妈妈端上餐桌的一盘煎蛋,烹饪用的玉米油、佐餐酱料里的玉米糖浆乃至鸡的饲料、运输蛋的纸壳、刷盘子用的洗洁精、清理厨余的垃圾袋等,都含有玉米成分;除鸡之外,牛、羊、猪、鱼等首要肉食来源的饲料均离不开玉米;对玉米的间接消费还表现在工业制品领域,随意走进一家生活超市,牙膏、化妆品、纸尿布、电池、杀虫剂、黏合剂、可降解塑料制品……约1/3日用品的原料与玉米有关;面对全球石油储备告急,以生物能源技术从玉米提炼的乙醇汽油也是忠实的补位者。

万年前美洲河谷里一株随风摇曳的野草,经历了文明的涤荡,也拓展了文明的半径,如今长成世界市场中“牵一穗而动全球”的战略性大宗商品粮。从某种角度上可以说,不仅人类驯化了玉米,玉米也在沧海桑田间不断地“驯化”着世界各地的人们;不仅墨西哥人是“会走路的玉米”,现代玉米如此之高的土地利用率、季节利用率和人口养育力,何尝不是全世界人们自食其力、向下扎根等生命品格的彰显呢?

《光明日报》(2024年06月27日 13版)