点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【编者按】

独在异乡为异客,家乡的发展和变化,总是牵动游子的心。春节回家,是游子对于亲情的奔赴,更是浓浓乡愁的强烈牵引。本版邀请五位春节返乡的游子,从不同视角,观察和记录家乡在医疗健康、文化消费、社会治理等方面的点滴变化。他们的返乡手记,如同一扇扇窗口,让我们得以窥见乡村全面振兴、城乡融合发展的时代步伐。

乡亲们看病更方便了

武汉大学中南医院副院长、神经外科主任医师 李志强

腊月二十九,我带着夫人和刚上大学的儿子,踏上了又一年的返乡路途。看着儿子充满朝气的脸庞,我不禁想起34年前自己从湖北南漳考入省城学医的往事。如今,儿子跟我一样,也选择了学医。南漳是一个山区县,过去看病不太方便。儿子说,每年春节回乡,看到乡亲们拿着检查报告来找我这位“省城大夫”咨询,他深受触动,因此志愿学医,希望帮助更多人。

今年的这份“惯例”有了微妙的变化,来“串门问诊”的乡亲少了。在县人民医院工作的老同学欣喜地告诉我:“我们这儿专门成立了中南医院泌尿外科、普外科南漳病区,大专家直接在县里坐诊、手术,南漳老百姓受益,我们也受益。”他还感慨,“看名医”曾是山区群众的迫切需求,如今三甲医院的优质资源,正沿着医联体的脉络直达基层。

1月22日,游客在甘肃陇西县李家龙宫观赏手工花灯。新华社发

大年初二,走亲访友时,我遇到了以前的邻居老张。他年前刚从外地转回县城治疗,这次转诊入院,检查报告已与上级医院互认,好几项内容不用重复检查。“少花了钱,也少受了罪。”老张满脸喜悦。他的老伴还专门拿出手机,向我演示入院手续的办理过程。现在县里有了网上预约系统,看病比过去方便多了。

在南漳,11家基层卫生院都建设了胸痛、卒中救治站,打造“黄金一小时”急救圈,山区乡亲的生命健康得到了更好的保障,这也成为家乡高效便捷服务山区乡亲就医的一个缩影。“更贴心的是,挂号有效期延长至三天,方便山区患者复诊时直接就诊,不用再翻山越岭重新排队挂号。”大哥告诉我,县人民医院刚上线的“掌上医院”,让山里老百姓在家就能预约挂号、查询报告、在线咨询。

春节期间,山风依旧凛冽,却裹挟着新生的暖意。这片养育我的土地正在发生“润物细无声”的变化。或许真正的医者仁心,便是让守护健康的微光,照亮每一道山沟里蜷缩的皱褶。

返程路上,儿子告诉我,今年暑假,他想以一名大学生的身份,回到家乡进行社会实践。他说,实践题目已经想好了——“小病在基层,大病不出县”。

传统文化激发消费活力

中国传媒大学文化产业管理学院副教授 朱 敏

这次春节回家,我惊喜地发现,家乡山西太原春节期间的文化消费市场一派繁荣,电影市场异常火爆。影院大屏幕上,多部贺岁档影片的宣传海报不断切换,各个放映厅更是座无虚席,观影人群中不乏扶老携幼的家庭组合、幸福甜蜜的情侣组合、欢声笑语的同学组合。类型多样的影片让观众应接不暇,充分体现出文化消费观念的转变和文化消费市场的多元化发展趋势。

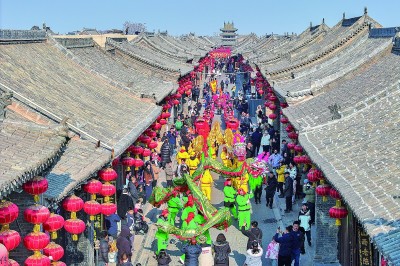

1月22日,民间艺人在山西平遥古城内表演舞龙。新华社发

特别值得关注的是,传统文化主题的影片备受市场追捧。其中,《哪吒之魔童闹海》无疑是今年春节档的最大亮点和最大赢家。影片通过深入挖掘中国传统文化资源,让传统文化在现代语境下焕发出新的活力,折射出文化自信的不断增强。作为山西人,我看到影片中出现的饕餮纹、云雷纹等装饰,联想起在山西博物院中见到过的大量精美的山西商周青铜器的典型纹样,更增添了一份亲切和自豪。

除了电影市场之外,太原市春节期间其他文化消费热度也一直高涨。由国产游戏大作《黑神话:悟空》带火的山西旅游,在春节期间持续升温,太原也迎来大量国内外游客。晋祠、太原古县城、山西博物院、钟楼街等都成为热门景点,带火了太原的春节文化消费市场。春节期间,太原古县城推出的沉浸式夜游项目“2025(第四届)太原古县城花灯会”,借助数字技术构建的沉浸式体验,重现了古代并州的繁华景象,成为春节期间最受欢迎的文旅项目之一。山西博物院在春节期间也推出了多场精彩的主题展览和特色活动,客流持续高位运行。

家乡的文化消费现场,折射出我国基层文化产业发展的巨大潜力。传统文化的弘扬、高品质的文化产品供给以及数字技术深度融入所带来的沉浸式体验,是今年春节文化消费火爆背后的主要原因。未来,随着文化产业的不断创新与发展,相信家乡的文化消费市场将绽放出更加绚烂的光彩,为人们的精神生活注入更多活力。

基层治理多了人文关怀

南京邮电大学高质量发展评价研究院研究员 金 巍

今年春节,我回到了家乡河南项城市。漫步城区,街道的整洁与秩序彰显着城市管理的精细化,璀璨的灯火装点着节日的喜庆。在社区党群服务中心,一场别开生面的“暖冬行动”正在进行:志愿者们为留守老人和困难群众送去新春祝福,将治理体系的人文关怀渗透到社会的毛细血管中。这种既重视硬件建设又注重软实力提升的治理模式,正是现代化社会治理的生动写照。

正月里,我走亲访友,看到了基层治理创新的丰硕成果。昔日的农村面貌已焕然一新,取而代之的是规划有序的新型社区。在一个示范村的春节联欢活动现场,我欣喜地发现,文化振兴与乡村治理已然融为一体:村民们自发组织文艺演出,不仅丰富了节日文化生活,更成为凝聚乡村治理共识的有效载体。夜幕降临后,曾经“九点沉寂”的城市依然活力迸发。南大街商圈的“夜经济”,正以其独特的魅力为这座古城注入新活力,展现出城市治理与经济发展的良性互动。

2月3日,游客在宁夏贺兰县天荣民俗生态园现代化日光温室内采摘草莓。新华社发

最令人欣慰的是项城在智慧治理方面的创新实践。“项城云”与“项快办”App的推出,构建起了“整体联动、部门协同、一网办理”的现代化治理体系。这种数字化转型不仅提升了政务服务效能,更重要的是实现了治理方式从“单向管理”向“双向互动”的转变。社区网格员们坚守岗位,用责任与担当诠释着基层治理的温度;便民服务不打烊,让群众切实感受到智慧治理带来的便利。

我平时研究社会治理,深知现代社会治理既要善于“运用铁的规矩”,更要注重“画好最大同心圈”。项城的实践给了我们重要启示:基层治理创新必须立足本土实际,在坚持党的领导下,把政府治理、社会调节、居民自治有机结合,方能绘就善治新图景。近年来,项城在完善社区议事协商制度、推进农村人居环境整治等方面取得的显著成效,正是这一治理理念的生动实践。

从古城的发展进程中,我们看到的不仅是物质生活的改善,更是治理能力的提升和社会文明的进步。作为一名游子,我为家乡的蝶变感到自豪,也更加坚定了为推动家乡社会治理现代化贡献智慧的决心。

唤醒文化遗产里的乡愁

北京联合大学城乡基层社会治理研究院院长 杨积堂

我的家乡在“西海固”,宁夏南部山区彭阳县杨坪村,一个曾经烙着干涸与贫困印记的村子。每次回家,我都会用脚步去丈量这片土地,常常触景生情、流连忘返。家乡黄土地上的窑洞,正是我乡愁的密码。这份乡愁仿佛陈年老酒,随着年龄的增长,愈加醇厚绵长。

早在新石器时代,我的家乡就有人类居住过的窑洞遗迹,距今已有四五千年。以前,村民都居住在窑洞里。90年代以后,农村经济快速发展,窑洞崖面用砖砌起来,既结实又美观。2008年以来,绝大多数农户都从山上的窑洞搬迁到村里居民点的平房居住,越来越多的窑洞荒废了。自此,窑洞逐渐成了一种文化遗产和乡愁记忆。

2月8日,复兴号动车组列车从贵南高铁贵州都匀段营盘清水江双线特大桥驶过。新华社发

2018年,受北京师范大学委托参加“百村调查”项目时,我以杨坪村为调查对象,从历史文化变迁和时代转型的角度对家乡展开了观察和思考。我和几位同村的学人一起上山涉洼,数次踏勘了年代久远的百窑古村(河沟)窑洞、堡子古窑洞等,用照片、视频、访谈等方式进行记录。

对于我们这代人来说,窑洞很亲切,生活的炊烟、温暖的热炕、读书的油灯、父母的叮咛、灶台上热气腾腾的美食……这些回忆都鲜活地映照在家乡的窑洞里。窑洞样式讲究,有三孔、五孔、七孔、十三孔等多种。此外,主窑和边窑的关系,窑洞中的剪纸、字画、中堂等如何布置等,都蕴藏着家乡的人文伦理、待客礼仪、做人规矩。这次回老家还巧遇了启蒙老师,让我想起小时候在窑洞里朗读,用树枝或者电池碳棒在“窑洞学堂”门前院落里写字的场景。“窑洞学堂”是我们的祖辈、父辈和村里我们这代读书人接受文化启蒙和滋养的圣地。

过年期间,我顶着飘飞的雪花,再一次走进百窑古村(河沟)的窑洞,不禁发出疑问:这种古老而脆弱的文化遗产,怎样才能更好地保护与传承?这深厚的窑洞文化与民俗特色,怎样才能更好地焕发活力?

乡愁的牵绊,是漂泊在外的游子可以安定的“根”。时代的号角已经吹响,家乡窑洞所承载的乡愁,正唤醒保护利用传承传统村落文化的时代使命。

“源头活水”滋养乡村产业

中国农业大学水利与土木工程学院博士生 黄航行

《神农本草经》中有言:“南阳郦县有菊潭,饮其水者皆寿。”“菊潭”便是指内乡。我的家乡就在河南内乡县。菊潭文化源远流长,以“郦邑贡菊”为代表的“菊文化”在新时代找到了自己独特的定位,成为乡村振兴和产业发展的典范。

春节拜年的路上,我们驱车经过郦邑贡菊种植基地,错落有致的梯田、高效的水肥一体化灌溉系统、智能化的玻璃温室,吸引了我的眼球。很难想象,这个曾经片片荒山、难以行车的地方,现在是一个集种植、加工、销售、生态服务、休闲旅游、科技服务为一体的农业示范园区,带动周边贫困村“摘帽”、促进农民就业增收。

郦邑贡菊的成功,得益于“源头活水”。内乡是南水北调中线工程汇水区之一,毗邻丹江水源地,得天独厚的生态、气候和土壤条件使贡菊的品质极佳。绿水青山就是金山银山,为守护好一渠清水永续北上,内乡持续涵养水源、保水富民。

内乡的母亲河叫“湍河”,“湍”即水流湍急之意,也正因此,以前的内乡人虽沿河而居,却望水兴叹。内乡人改造湍河、治水兴水,先后修建了幸福渠、万福渠、打磨岗水库等一系列水利工程。号称“内乡红旗渠”的万福渠开凿于1957年冬天,全县的青壮年历时两年,用铁锹和大镐在百米悬崖上“啃”出了一条大渠,解决了老百姓吃水用水、农田灌溉的难题。

如今,放眼望去,湍河清流淙淙,沿河而下,一座座水库、一处处灌区、一个个塘坝、一块块农田,宛如“锦绣江南鱼米乡”。2019年,内乡入选国家高效节水灌溉示范县,代表性灌区——打磨岗灌区向我们展示了人与自然和谐共生的生态图卷,整个灌区不仅保障了32个行政村、10万人的饮水安全,而且节水灌溉面积覆盖率达98%,灌溉水有效利用系数接近0.85,水利管理体制、农田水利产权制度、农业水价综合改革成效显著。

纸短情长,写不尽家乡的变化。“天下第一衙”内乡县衙、生态景区“宝天曼”、乡音“宛梆”、非遗民俗“打春牛”……这些内乡的“标签”历久弥新。未来,我期待着用所学的农业水利知识,为家乡多做些力所能及的事。

(项目团队:光明日报记者 王美莹、陈海波)

本版照片均为新华社发

《光明日报》(2025年02月19日 07版)