点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

形同而义别:汉语词义的古今差异

演讲人:王云路 演讲地点:浙江温州南怀瑾书院 演讲时间:2025年1月

王云路 浙江大学敦和讲席教授、浙江省特级专家、教育部长江学者特聘教授。现任浙江大学古籍研究所所长,浙江省文史研究馆馆员,中国训诂学研究会会长等。著有《中古汉语词汇史》《汉语词汇核心义研究》《中古诗歌语言论稿》等。

现代汉语的一些常用词语,其实在古代已经出现,因此我们在应用中会遇到字形相同却含义有别的情况。

本次讲座我们通过探讨其中一些例子,一方面帮助大家理解古今形同而义别词语是词义发展的一个普遍现象,另一方面探讨形同而义别现象的产生原因与机制。

完全不同的古今词义

“星期”是现代汉语耳熟能详的词,七天为一周期,属于常见的计时单位,此概念是从西方传入的。不过在传统文献中“星期”这个词早已有之,其含义却是完全不同的。

传说牵牛星与织女星在农历七月七日的晚上相会,古代的“星期”就是指这二星相会。晋潘岳《西征赋》:“仪景星于天汉,列牛女以双峙。”唐元稹《新秋》诗:“殷勤寄牛女,河汉正相望。”牵牛、织女两星平时只能隔银河相望,唯有七月七日的晚上才能在喜鹊搭起的桥上相会。南朝梁殷芸《小说》和宗懔《荆楚岁时记》均有相关记载。

这里我们看牛郎织女相会的实例,一是宋赵师侠的《鹧鸪天》:

一叶惊秋风露清,

砌蛩初听傍窗声。

人逢役鹊飞乌夜,

桥渡牵牛织女星。

银汉淡,暮云轻,

新蟾斜挂一钩明。

人间天上佳期处,

凉意还从过雨生。

其中“人间天上佳期处”一句,说佳会的地方是“人间天上”。

二是宋袁去华的《蝶恋花》:

十二峰前朝复暮,

空忆兰台,公子高唐句。

断雨残云无觅处,

古来离合归冥数。

咫尺明河无限路,

牛女佳期,犹解年年渡。

细写罗笺情缕缕,

雁飞不到谁将去。

其中“牛女佳期”一句指的是牛郎织女二星的美好相聚,即“星期”。

这里的“星期”,“星”是天上的星辰,具体指牛郎星与织女星,这个易懂;关键是“期”字的含义。许慎《说文》:“期,会也。”段玉裁注:“会者,合也。”“期”就是聚会,会合。后来的注疏和文献用例也印证了许慎的说法。《国语·周语中》:“期于司里。”韦昭注:“期,会也。”《文选·长笛赋》李善注:“期,会也。”南朝梁刘令娴《答外诗》:“良会诚非远,佳期今不遇。”南朝梁萧衍《七夕》:“妙会非绮节,佳期乃良年。”“良会”“妙会”均与“佳期”同义对文,都指美好的聚会。南朝陈江总《宛转歌》:“已言采桑期陌上,复能解佩就江滨。”“就”和“期”同义,均指相聚。南朝陈江总《在陈旦解酲共哭顾舍人》:“何言蒿里别,非复竹林期。”这个是反义对文,“别”指分别,“期”指聚会。《敦煌曲子词·山花子》:“落花流水东西路,难期会。”“期会”同义连言,是聚会之意。宋柳永《玉蝴蝶》:“难忘,文期酒会,几辜风月,屡变星霜。”“文期酒会”并列,就是以文相会,以酒相会,“期”与“会”同义。

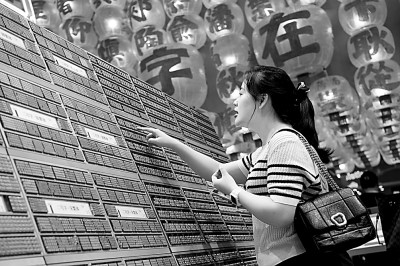

观众在第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会现场选购汉字文创产品。新华社发

“星期”指牛郎织女二星相会,也指二星相会的日子,即七夕。唐王勃《七夕赋》:“伫灵匹于星期,眷神姿于月夕。”南宋戴炳《七夕感兴》:“家家欢笑迓星期,我辈相邀只酒卮。”南宋方大琮《贺皇侄节使》:“雅韵中涵,贮金天之露气;祥光下烛,先银汉之星期。”清朱昂《菩萨蛮》词:“银河光隐隐,料是星期近。”是其例。由于“星期”是两星相会,是情人相会,后来也指婚期。明汪廷讷《种玉记》四出:“年少,梦中恍惚相逢,想是星期将到。”即其义。

到了宋元时期,也许是含义已经模糊了,也许是类推的结果,“月约星期”的说法出现了,“约”与“期”同义,即像月亮和星星一样相会。宋楼采《玉漏迟》:“记掩扇传歌,剪灯留语。月约星期,细把花须频数。”非常明显地证明,“星期”就是星星相会。

所以,虽然现在的“星期”就是一个计时单位,但是我们应当知道,中国古代就有“星期”一词且含义完全不同,这种古今形同义异的词语,某种程度上也让中华民族浪漫的爱情传说与我们的日常生活发生了联系。

通过了解古今异义,由“星期”一词入手,我们或许会对一些名篇佳句有新的理解。宋秦观《鹊桥仙》:“柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路?两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!”其中“佳期如梦”的“佳期”是指美好的相会,还是美好的时光?《汉语大词典》说“佳期”是“男女约会的日期”,这个解释我不赞同。我以为“期”应作聚会、约会讲。我们之前已经举例说明,古人以“星期”为星星聚会,“佳期”即美好的聚会。例如后蜀顾敻《浣溪沙》:“露白蟾明又到秋,佳期幽会两悠悠,梦牵情役几时休?”这里出现的“佳期幽会”,“佳期”与“幽会”并列,也指美好的聚会。类似的用法在古代诗文中还有很多例子,我们就不举例了。

范围改变的古今词义

“摇头”是现代汉语常用词,《大词典》的解释是:“表示否定,不以为然。”举例包括:《史记·滑稽列传论》:“优孟摇头而歌,负薪者以封……岂不亦伟哉!”《梁诗》卷十二王僧孺《白马篇》:“千里生冀北,玉鞘黄金勒。散蹄去无已,摇头意相得。”唐白居易《醉中得上都亲友书咏而报之》:“没齿甘蔬食,摇头谢搢绅。”《儿女英雄传》第二回:“太太听了只是摇头,老爷也似乎不以为可。”鲁迅《集外集拾遗补编·名字》:“倘给别人知道,一定要摇头的。”这个解释针对现代汉语的例子,是很恰当的。

但是,将之用于古代文献中就不妥了。从语境看,所举《史记》与《白马篇》两例中,“摇头”显然是表达得意之态,不表示否定或不以为然。而白居易诗作“摇头感谢”,怎么能够释为“不以为然”的否定之义?

秦公镈(一号镈)“鼓”部铭文局部。新华社发

在现代汉语中,“摇头”仅“表示否定,不以为然”义,是因为我们把“摇头”局限于头的左右晃动。但从古文献用例看,在古人的应用中,“摇”的动作方式绝不仅限于左右摆动。考《说文·手部》:“掉,摇也。摇,动也。”段玉裁注:“掉者,摇之过也。摇者,掉之不及也。”“摇”的核心义是“动”,晃动。故“动摇”“摇摆”连言。由核心义“晃动”制约,“摇”可以表示各种晃动,具体有以下义项:

第一,横向的四周晃动称“摇”。《古诗十九首·回车驾言迈》:“四顾何茫茫,东风摇百草。”谓百草晃动。唐元稹《出门行》:“言者未摇舌,无人敢轻议。”可见舌的晃动称“摇舌”,指说话,也称“掉舌”。《汉书·蒯通传》:“且郦生一士,伏轼掉三寸舌,下齐七十余城。将军将数万之众,乃下赵五十余城。”颜师古注:“掉,摇也。”

第二,纵向的上下运动,尤其由下向上的运动称“摇”。《楚辞·九章·抽思》:“愿摇起而横奔兮,览民尤以自镇。”“摇起”即举起,正与“横奔”相对。汉班固《西都赋》:“遂乃风举云摇,浮游溥览。”此例“举”与“摇”对文同义,都是举起、高起义。《汉书·礼乐志》:“天马徕,执徐时,将摇举,谁与期。”“摇举”连言,谓腾升高举。南朝梁江淹《恨赋》:“摇风忽起,白日西匿。”“摇风”就是高高扬起的暴风。而“摇头”也可以表示头向上的意思,就是仰头。《广雅·释诂》云:“摇,上也。”

还可以“奋摇”连言,就是高举。上引《汉书·礼乐志》:“天马徕,执徐时,将摇举,谁与期。”颜师古注:“言当奋摇高举,不可与期也。”“奋”的本义是鸟振翅,展翅欲飞。《说文·奞部》:“奮(奋),翬也。从奞在田上。”“奋”由本义抽象出的特征义就是“用力举起”,扬起。故《广韵·问韵》:“奋,扬也。”《广雅·释言》:“奋,振也。”许慎解释其造字义,《广韵》《广雅》所言是其特征义。所以颜师古以“奋摇”释“摇”。《楚辞·九叹·远游》:“摇翘奋羽,驰风骋雨,游无穷兮。”“摇翘奋羽”的“摇”与“奋”同义。

作为旁证,古书中还有“摇足”一词,犹言举足、迈步。《史记·萧相国世家》:“且陛下距楚数岁,陈豨、黥布反,陛下自将而往,当是时,相国守关中,摇足则关以西非陛下有也。”

第三,人眼、唇等的开合也称“摇”,本质是上下动。《说文》:“瞚,开阖目数摇也。”段玉裁注:“开阖目,玄应本作目开闭。阖一曰闭也。《左传》:臾骈曰:‘使者目动而言肆,惧我也。’目动者,开闭数摇也。”“数摇”就是数动,即频繁眨眼。《庄子·盗跖》:“摇唇鼓舌,擅生是非,以迷天下之主。”“摇唇”是口唇的开合,指说话。现代汉语仍有“摇唇鼓舌”的说法,形容人多言、善辩。

第四,泛指各种晃动。这里我们举与“摇”结合的复音词为例。汉司马相如《上林赋》:“泛淫泛滥,随风澹淡,与波摇荡,奄薄水渚。”“摇荡”是水波的动荡。汉班固《东都赋》:“日月为之夺明,丘陵为之摇震。”“摇震”是山川的震动,晃动。汉贾谊《新书·容经》:“臂不摇掉,肩不下上。”“摇掉”状臂膀摆动,可以上下或左右。唐李白《古风》之四二:“摇裔双白鸥,鸣飞沧江流。”王琦注:“摇裔,犹摇荡也。”“摇裔”状鸟上下翻飞之貌。

又有“步摇”,这是古代妇女附在簪钗上的一种首饰,其名亦取迈步而产生的轻微晃动义。《释名·释首饰》:“步摇,上有垂珠,步则摇动也。”晋傅玄《艳歌行有女篇》:“头安金步摇,耳系明月珰。珠环约素腕,翠羽垂鲜光。”皆其例。

河南漯河许慎文化园六书广场。资料照片

第五,抽象之动。《商君书·徕民》:“以大武摇其本,以广文安其嗣。”通常比喻人心起伏。一是表示鼓舞人心,即所谓怦然心动。《庄子·天地》:“大圣之治天下也,摇荡民心,使之成教易俗。”二是指人心动荡不安。北周庾信《哀江南赋》:“天下之事没焉,诸侯之心摇矣。”

综合考察以上文献案例,“摇头”在古文中可以表达头的各种晃动,表示的含义也十分丰富。《淮南子·览冥》:“人羸车獘,泥涂至膝,相携于道,奋首于路。”东汉高诱注:“奋首,民疲于役,顿仆于路,仅能摇头耳,言疲困也。”《汉语大词典》据此把“奋首”解释成“摇头,表示疲困”。我认为值得探讨。前面我们已谈到“奋”有扬起义,故“奋首”表示“仰首”,就是昂首、抬头,这是可以理解的。但“奋首”是“摇头”的一种,即“仰头”。“摇头”可以是头上下左右的晃动,不仅仅局限于左右晃动。《玉篇》《集韵》将马摇头释为马惊。《玉篇》:“駊騀,马摇头。”说明“摇头”亦是上下方向的摆动。据说马的习性,往往因受惊、疲乏、疼痛而仰头,若左右摆头则是挑衅好斗之兆。《淮南子》此句中高诱注的“摇头”,其实就是头向上的运动,就是“奋首”,是仰首之义,高诱的注并没有错。《汉语大词典》的解释犯了以今释古的错误。

因为“摇头”古今意义范围发生了变化,后世误解的例子不止于此。《左传·襄公二十六年》:“大夫逆于竟者,执其手而与之言。道逆者,自车揖之。逆于门者,颔之而已。”晋杜预注:“颔,摇其头。言衎骄心易生。”杜注的“摇其头”当为点头之意。但是段玉裁也在《说文》“顉,低头也”后引《左传》例说:“《释文》:颔本又作颌。按依许则颔颌皆非也。杜注‘摇头’亦非,既不执手而言,又不自车揖之,则在车首肯而已,不至摇头也。《释文》本又作颌,正是本又作顉之讹。”段注改“颔”为“顉”,就是因为理解为“不至摇头也”,其实不必改字,“颔”是“点头”义,“摇头”也是“点头”义,杜注是正确的。杨伯峻注:“颔《说文》引作顉,云‘低头也’,即今点头。”杨注释义是,但径改原文,也是误解“摇头”含义的结果。

还有一首诗中的“摇头”值得讨论。唐白居易《寄杨六侍郎》:“西户最荣君好去,左冯虽稳我慵来。秋风一筯鲈鱼鲙,张翰摇头唤不回。”据《晋书·张翰传》载:“翰因见秋风起,乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适志,何能羁宦数千里以要名爵乎!’遂命驾而归。”白居易诗中的这个“摇头”,到底是否定的摇头(不要去做官),还是肯定的点头(鲈鱼太好吃)?目前还难以确定。但从语境看,这里的“摇头”或许是“点头”,以肯定鲈鱼鲜美,所以命驾回乡而官场“唤不回”,此释是符合史实记载的。另外,从词义范围的时代性看,在唐代“摇头”表示否定义恐怕还没有出现。

简言之,东汉高诱的“摇头”是仰头义,西晋杜预的“摇头”是点头义,唐白居易的“摇头”是点头义,高诱例是奋力仰头,是疲惫的状态。而清代段玉裁和当代杨伯峻以及《汉语大词典》都径直理解为左右摇头,表示否定或不以为然,显然误解很久了。

另外,文献中由“摇头”组成的四字格音节的例子较多,通常为并列结构,同样没有否定的含义。如敦煌本《佛说父母恩重经》:“其儿遥见我来,或在兰车,摇头弄脑,或复曳腹随行,呜呼向母。”这里的“摇头弄脑”就是“摇头晃脑(摇晃着脑袋)”的意思。《五灯会元·宝峰文禅师法嗣·宝华普鑑禅师》:“老水牯牛近日亦自多病多恼,不甘水草。遇着暖日和风,当下和身便倒。教渠拽杷牵犁,直是摇头摆脑。”明朱有燉《老人灯》:“可怜亦被风光引,摆手摇头学后生。”“摇头摆脑”“摆手摇头”均为并列结构。“摇头”是晃头的意思,可以左右晃,也可以上下动,均不表示否定义。值得注意的是,现代汉语仍有“摇头晃脑”“摇头摆尾”等用例,同样没有表示否定的意思。

词义古今转移的情况

现代汉语中的“龌龊”一词,可作名词,指污秽;可作动词,指污染;可作形容词,谓污浊。此义最早出现于宋末元初,明清常用,且出现在口语化程度比较高的语料中:

南宋汪元量《湖山类稿》卷二《草地》:“龌龊复龌龊,昔闻今始见。一月不梳头,一月不洗面。”

元高文秀《黑旋风》第一折:“他见我风吹的龌龊,是这鼻凹里黑。”

但是早期文献中的“龌龊”并非此意,例如:

《文选·张衡〈西京赋〉》:“独俭啬以龌龊,忘蟋蟀之谓何?”李注:“《汉书》注曰:‘龌龊’,小节也。”

《文选·左思〈吴都赋〉》:“龌龊而筭,固亦曲士之所叹也。”张铣注:“龌龊,局小貌。”

《文选·鲍照〈放歌行〉》:“小人自龌龊,安知旷士怀?”吕延济曰:“龌龊,短狭皃。”

“龌龊”一词魏晋时常见,唐代沿用,依然用于表达空间局促或气量狭小。如:

唐李白《大猎赋》:“当时以为穷壮极丽,迨今观之,何龌龊之甚也。”

“龌龊”最早见于《玉篇》,本义是牙齿紧密地挨着。《集韵》:“龌龊,迫也。一曰小皃,或从足。”齿间缝隙小,排列紧密,其特征是短狭局促,所以经常比喻气量狭小。

那么,偏旁从“齿”与污秽不洁义有什么关系?表示气量小的“龌龊”为何有了肮脏义?学者也有讨论。

清黄生《义府》提出“龌龊”的肮脏不洁义是由短狭促迫义引申而来的:“俗语谓垢秽之类为龌龊,此盖因纤琐为辞。”其实短小义与污秽义相隔较远,难以引申;与“龌龊”相关的一系列复音词都可以表示狭促拘谨义,而没有一例引申出污秽义。如“侷促”“逼促”“局促”“跼促”“蹐促”等都表示空间狭窄,引申出“拘谨、拘束”,但无污秽、肮脏义。有的学者认为“龌龊”是“肮脏”等的音转,也未见举例。而安徽大学曾良教授在《从词汇系统探讨中古汉语词义训释》一文中指出:“龌龊”的肮脏、不干净义及喻指人的品质恶劣义,应该是来自佛教的“恶触”,因不知语源将“恶触”的字面写成了古汉语中的“龌龊”。

我以为曾良教授此言很有道理,但还可补充两点:一是“龌龊”的源头不仅有“恶触”,也有“污触”,可能“污触”是其更直接的源头。“污触”在佛典中更常见:

唐义净《南海寄归内法传》卷二:“故佛言有二种污触,不应受礼。”

这里“污触”为名词用法,也有动词用法,就是“弄脏”“污染”:

唐轮波伽罗译《苏婆呼童子请问经》卷一:“所供养物,莫令污触。”

有时还倒作“触污”,与“污触”同。中土涉佛文献中亦偶见“污触”用例,直接受佛典语言影响。从用例的时代链条看,“恶触”要稍早于“污触”,而中土流行肮脏义的“龌龊”一词出现很晚,所以,其直接源头是“污触”,或许更合适。

二是佛教人士使用的“污触”(恶触)一词在中土文献录为“龌龊”,与读音密切相关。吴语中“龌龊”与“污触”或“恶触”的前一字读音接近,与后一字读音相同,人们听音为字就把“污触”录为“龌龊”了,从而使“龌龊”一词原义消失。故“龌龊”最初作为记音词表示肮脏义时,多出现在吴方言民俗作品中。清人吴文英《吴下方言考》就收录了“龌龊”条,云“今吴谚谓不洁为龌龊”。石汝杰、宫田一郎《明清吴语词典》中也收录“龌龊”条,表不洁义。后来则作为通语、书面语存在了。

词义古今变化的原因

造成词形相同而词义差异的类型和原因有很多,下面择要论之。

一是源头不同造成差异。前文所述“星期”,有古语词与现代西方语的不同来源,所以古今所指含义完全不同。再如“经济”在古汉语中是两个动词的组合,经世济民的意思。《晋书·殷浩传》:“足下沈识淹长,思综通练,起而明之,足以经济。”而现代外来词的“经济”是国民财力或生产关系的总和,是外来词对汉语原有词形的借用。

二是词义缩减造成差异。“摇头”本指头的各种晃动,表示得意、满意、赞赏、肯定、否定或不以为然等都可以,也表示奋力仰头等,而现代汉语中只有表示否定或不赞赏义,这是词义缩减产生的差异。又如“消息”一词,原是反义并列双音词,谓消长,即消减和增长。由此可以产生趋于抽象化的含义,表示变化,改变;斟酌,考虑;还表示信息,这是变化的结果,转为名词义。另外,“消息”还产生休息义。人的将息、歇息,本质上说都是身体机能的增长,恢复也是一种增长。又特指病后的将息,即调养,休养。还指照料(病人、婴儿等),即使之休息。而现代汉语中只保留“信息”义。这也是词义缩减的结果。词义缩减符合表意明晰的原则,可以减少歧义。

三是词性变化造成差异。如“寒暄”本义是冷暖,也表示冬夏,指岁月,为名词。《旧唐书·张浚传》:“经历寒暄,耗费百万。”现在常用义是动词,问候起居寒暖。时节变化会造成身体的不适,所以问候冷暖,就是对人的一种关心,也渐渐成为一种礼节,见面寒暄就是见面问候。再如“点心”连用较早出现于唐代,本为动词,表示早晨稍微吃一些小食(如粥、糕饼等)以充饥,其得义的缘由是“小食物(或曰少量食物)放到腹中”。唐薛渔思《河东记·板桥三娘子》:“夜深,殷勤问所欲。季和曰:‘明晨发,请随事点心。’三娘子曰:‘此事无疑,但请稳睡。’”宋庄绰《鸡肋编》卷下:“时日高,拜跪既久,上觉微馁。孙见之,即出怀中蒸饼云:‘可以点心。’上皇虽讶其异,然未肯接。”从唐末宋初开始,“点心”又可以转指名词,泛指各种糕饼类的小食,这个用法一直沿用至今。

四是词义转移产生差异。“龌龊”从字形上就可以看出其本义与牙齿密切相关。古代的吴方言使用者听音为字,将佛典中的“污触”记作“龌龊”,从而使其原义消失,产生了肮脏义。这样的转移本质上是一种取代。此类不多见。

五是语素义脱落产生差异。比如“睡觉”本是反义并列复音词,即“睡着”和“觉醒”的意思,使用偏义“睡”而“觉”不表义时,就会渐渐模糊了原来的结构关系,就产生了“睡一大觉”这样的离析用法,“觉”的读音也发生了变化,由古岳切变为古孝切了。现代汉语中,“觉”的醒来义只在“觉醒”“觉悟”“自觉”等双音词中体现出来,而“睡觉”只表示睡着的状态。

以上只是举例,词义的差异程度也不同,比如“龌龊”的“牙齿排列紧密”义与“肮脏”义就完全没有关系;“寒暄”由冷暖义到问候义,其引申脉络还比较清晰。而且在汉语词义变化中,差异类型的产生频率也不同,其中第二、三类居多;其次是第一类,这与外来词翻译等密切相关;再次是第四、五类。此外还存在社会风俗观念变化产生的差异等影响因素。

关注和探讨古今同形异义词,可以避免以今律古,防范理解失误。东汉许慎在《说文解字·叙》中清晰评价语言文字的功用:“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。故曰:本立而道生,知天下之至啧而不可乱也。”正确解释字词的含义、来源与发展,对文化传承具有重要意义。而解决问题的办法就是充分利用训诂等手段,通过考察文献实例,依据《说文解字》以及传统注疏,查阅《汉语大词典》等工具书,利用排比归纳和琢磨语境文意,从而准确掌握汉语词义,明辨古今差异。

《光明日报》(2025年03月31日 11版)