点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【一线讲述】

编者按

从日暮沉寂到灯火通明,从“夜不亮”到“不夜村”,如今,乡村的夜晚正焕发蓬勃生机。

瞧!苗寨的银光錾刻、新疆的彩灯舞影、江南的藤羹烟火、三秦的星光集市……夜食、夜娱、夜购等多场景串联,让乡村文化活动大为丰富、消费市场持续升温,人们在多彩的体验中乐享美好生活。发展“夜经济”不仅是延长消费时间、增加村民收入的“金钥匙”,更是唤醒沉睡资源、提升乡村品质、凝聚人心人气的有效路径。本期,让我们共赴这场充满生命力的乡村夜宴。

银星璀璨映苗寨

讲述人:贵州雷山县西江镇麻料村村民 李林书

十几年前,刚满20岁的我,揣着走出大山的梦想,坐上了开往广东的大巴。我辗转在工地、工厂、商场,各种活儿几乎都干了个遍。每当疲惫地回到宿舍,耳边仿佛总能听到苗岭深处银匠敲击錾子的叮当声,听到父亲的“唠叨”:“林书啊,咱这手艺是苗家人的根啊。”

一年后,我回到雷山,接过了父亲那柄熟悉而陌生的银匠小锤。守店过程中,我发现白天客人多,可消费的少。等夜幕降临之后,整个苗寨流光溢彩,观景台上人声鼎沸,“夜苗寨”似乎唤醒了游客的消费热情,租购的比例大大增加。为啥这晚上反而卖得好呢?原来,在灯火映衬下,苗族银饰更加璀璨耀眼,也更加“出片”。于是,我精心设计,在银饰表面锤出更多细微的棱角与凹面,每一处弧度都流转出银丝般的光线。当全新的“夜光蝶”在父亲手中轻轻晃动时,他眼中闪现出难以掩饰的惊喜和欣慰。

很快,我专为夜色设计打造的银饰,被姑娘们戴在胸前和发髻、手腕上。小店生意日益红火,几年间就从一间狭窄的店铺发展为有着七家分店的连锁店。

这几年,旅拍成了游客们的“新宠”。看着越来越多的姑娘穿着我店里的苗绣与银饰拍照,我坐不住了,何不发挥我们苗家人的审美特长,把拍照和配饰结合起来?

于是,我开始精心为每位客人挑选、搭配服饰与银饰——让高挑的姑娘配长款流苏耳坠,如夜风中的细柳;圆润脸庞的阿妹则缀上精巧玲珑的胸牌挂饰,摇曳生姿。那天,一位姑娘在镜头前欢喜地说:“李老板,你选的这套银花冠,衬得我好像真成了这苗岭的月亮。”

苗族银饰设计制作、苗绣蜡染高级定制、苗寨旅游服务、旅拍、短视频制作……现在,我们公司多个业务齐开花,年销售额近千万元。

灯火璀璨的苗寨夜晚,不仅是我事业的起点,更照亮了乡亲们的致富路。我们麻料村是座“银匠村”,像我这样规模的企业还有好几家。我们在村支两委的领导下,将有返乡创业想法的年轻人和留守在家的妇女组织起来,教他们非遗手艺、配饰装扮和音视频制作。看着他们熟练地为游客装扮、拍摄、制作视频图片,留下夜苗寨的美好瞬间,我就像喝了苗家米酒一样心醉。

随着黔东南苗族侗族自治州文旅产业的迅速发展,“村BA”“村超”“村晚”“村T”等一系列“村”字头农文旅融合项目火爆出圈,三百里苗岭早已告别日落而息的沉睡,夜经济的魅力让苗寨处处美不胜收。我不禁感慨,这条回乡创业路,走对了,为苗家手艺回来,值了。

“不夜村”红红火火亮堂堂

讲述人:新疆温宿县教育局驻乌克铁热克村第一书记、工作队队长 吾拉依木·买合买提

夏天,是我的家乡——温宿县乌克铁热克村一年中最璀璨的时节。

夜幕刚拉上,村口的垂柳、白杨影影绰绰,幸福长巷里的彩灯如星星点缀,把街道映得五彩斑斓。晚风裹着馕、烤肉、烤包子的香味飘然而至,巷口的男女老少围拢在一起,欢快地跳起麦西来甫,巴郎子们在假山瀑布前嬉水打闹。来自阿克苏市、温宿县城的游客挤在巷子里,手里举着刚买的吃食,眼睛盯着墙头的农民画直乐。

再仔细听,“来一杯冰水降降火”“现切的水果,快来尝一尝喽”,吆喝声、欢笑声、吉他声交织在一起,从街这头一直传到街那头……

谁能想到,如此美丽的乌村,以前还是个环境卫生倒数村。

2021年初夏,村“两委”班子、驻村工作队连着开了几天的会,大家心里头都攒着一把劲,决心让这个村子旧貌换新颜。在大家的努力下,幸福长巷的彩绘、紫藤长廊的花香、水上游乐园的笑声一点点冒了出来。白墙黛瓦的房子排着队换了新颜,家家户户院里的月季、格桑花顺着篱笆往外钻,别有一番风味。我们还给全村铺了污水管网,建了四座旅游厕所,以前污水横流的土沟,再也看不到了。

这两年,为了给周边村民提供休闲娱乐的好去处,也充实本地村民的“钱袋子”,我们一门心思想盘活村里的新业态,点燃“夜经济”。在彩灯不夜城,孩子们围着奇幻魔法世界区的荧光灯玩耍,国风古韵区的汉服姑娘争相与“哪吒”合影。熊猫、黑神话悟空、精灵女神这些IP形象一立起来,大人小孩纷纷涌进来,拿着手机拍个不停,周末的人流量轻轻松松就超过了5000人次。

现在,夜市里的固定摊位扩充到60多个。卖凉粉的村民米妮萨克孜给我们算了笔账,以前种地一年攒两万元,现在夜市干3个月就挣了3万多元。

乌村能有今天,靠的是“政府搭台、群众唱戏”。国家给了好政策,我们把钱花在刀刃上,老百姓把村子当自家院子拾掇。60多家商贩、300多名群众,靠着旅游增收,钱包鼓了,腰杆也直了。

往后,我们打算再添些瓜果采摘园,让游客白天摘葡萄、晚上看表演;再请些手艺人来开工作室,把农民画、刺绣、木雕做成伴手礼。相信,“印象乌村”的牌子会越擦越亮,咱村民的日子,就像村口的彩灯,会一直亮堂堂、红火火的。

“光明行动”点亮“夜经济”

讲述人:浙江诸暨市安华镇安华社区党委书记、村委会主任 何文卫

黄昏时分,杭金衢高速安华出口的车流慢慢多了起来,来自各地的小车鱼贯而入,扎进我们村子……

这让我回忆起2017年深冬的那个夜晚。当时作为文书的我在村委会二楼统计空心化数据,透过结霜的玻璃窗望去,只见500余户人家的村庄仅亮着不足百盏灯火。那时,年轻人大多奔向了城市,村里只剩老人、孩子以及空荡的村道,村里的夜晚,总是黑漆漆的。

安华社区的蝶变,始于五年前的那场“光明行动”。我们把蜘蛛网般的电线埋进地下,让太阳能路灯挺立在田埂巷陌。此外,我们还对道路进行了“白改黑”,原来坑坑洼洼的十字路变成了柏油路,大家出行更加方便。

硬件有了,真正的考验才刚刚开始。2019年4月,镇里通过招商引资落户了一家商贸中心,却没有商户愿意入驻。还记得村两委干部进行动员时,做藤羹的老周当即质疑道:“夜里摆摊?哪有客人来?恐怕连电费都挣不回。”我向他保证:第一年租金免费,如果生意不好,村委会兜底。于是,热气腾腾的雪菜藤羹成了那年夏天的关键转折,1个月2万多元的营业额,不仅打动了老周那颗悬着的心,也让更多商户吃下了定心丸。

如今,即使到了深夜两三点,市集依然热闹。左手边,飘来阵阵焦香,原来是臭豆腐阿婆的油锅腾起金浪;斜对面,小江夫妻的烧烤架炭火正红,小两口白天采购食材,夜里把五花肉、马兰头、水芹菜串一串,去年光烤串就卖出五万串;最火爆的,当属安华的“牛陶汤”,在白瓷碗中摆放满满的牛杂,汤汁一浇,鲜香彻底激发出来……

穿过蒸腾的烟火,便来到我们村最热闹的地方——悦朗广场的“村BA”。我们的参赛成员来自各村,虽然球员们场下身份各异,但他们上场后都在奋力“为村争光”。村民们携家带口,不是加入赛前的歌舞表演,就是认真观赛,把口号喊得震天响,欢快的气氛瞬间“拉满”了。

点亮夜色的,除了檐下的电灯、多样的活动,更重要的是政府的兜底保障——镇里联合银行推出了“夜市创业担保贷”提供贴息等服务,给大学生小周的烧烤架注入第一桶炭;每个月的议事会上,村两委干部认真记录当月问题并积极整改,做好群众“知心人”。

翻开账本:今年1至6月,我们这营业至凌晨2点之后的夜宵店超200家。靠着“夜经济”的翅膀,我们安华镇出圈出彩了。

月光集市焕新“艺”

讲述人:陕西礼泉县袁家村村民 王庭坤

2016年4月1日,当我第一次踏进袁家村时,春日的阳光正把老街晒得暖洋洋。看着古朴的建筑、各种老物件的装饰、如织的游客,我突然就动了心思——我要在这里开家手工皮具店,过悠闲的慢生活。

一开始,村里没什么夜间特色项目,游客大多当天来当天走。为了留住游客,袁家村村委会打起了夜经济的“主意”,开始引入艺术长廊、书屋客栈、咖啡酒吧、创意工坊等新业态和文创青年、时尚达人等,“阳光下的袁家村”逐步向“月光下的袁家村”转变。

2022年春天,村里主动把我的店挪到主通道的位置,还时不时给我提出一些拓客的建议。更让人惊喜的是,村委会在游客接待中心广场办起了“后备箱集市”,让原本黑沉沉的广场变得亮堂堂。起初,我只是抱着试试看的心态参与其中,将小皮具摊位搬到了广场上。没想到,这一试便试出了新天地——

夜晚的广场,格外迷人。各式各样的特色小吃、手工艺品琳琅满目,游客们络绎不绝,欢声笑语充满了整个夜空,我的皮具摊位也迎来了前所未有的客流量。有天夜里,一位从西安来的姑娘在我摊位前驻足,说“没想到乡村夜市能买到这么精致的皮具”。我给她讲皮具上的秦砖纹样,她听得入神,临走时订购了三个钱包。

现在的我,时常在闭店后去广场看社火表演,或是在“后备箱集市”帮邻居看摊。看着越来越多的年轻人带着创意来摆摊,看着老街的灯笼从几盏变成一片,我突然明白:袁家村的夜能亮起来,是因为有人守着传统,更有人想着创新——就像我手里的皮具,用老手艺缝出新花样,自然能在夜色里发光。

晚上不论多晚,总能看到村口的灯笼亮着。那光里有游客的期待,有商户的生计,更有袁家村的心思:让乡村的夜晚不只用来休息,更用来创造生活。

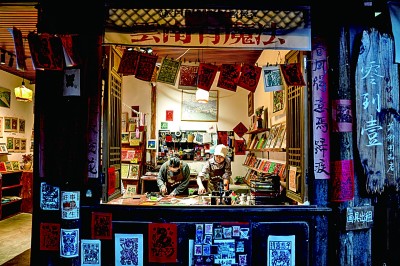

一名游客(左)在云南大理州沙溪镇寺登村体验制作甲马版画。新华社发

人们在山东青岛市李沧区李村夜市逛市集。新华社发

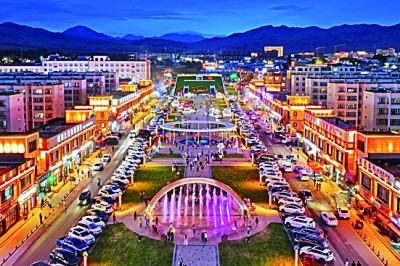

新疆昭苏县天马旅游街区夜景。新华社发

游客在贵州镇远县古城河边夜市品尝美食。新华社发

游客们在安徽黟县西递村观赏非遗板凳龙表演。新华社发

(项目团队:光明日报记者 刘梦、孙金行、靳昊、陆健、吕慎、陈冠合、张哲浩、李洁 光明日报通讯员 赵新昌、方成)

《光明日报》(2025年10月22日 07版)