点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

巴山蜀水,奏响文旅交响曲

——四川着力推动文化和旅游深度融合发展

光明日报记者 李晓东 周洪双

前不久,四川开行首趟三星堆主题文化列车。车厢内,黄金面具、青铜神树等镇馆之宝通过高清数字展屏动态呈现,8节车厢化身为“穿越时空的隧道”。三星堆博物馆讲解员唐敏登上列车,结合车上随处可见的文物图文、视频,为旅客带来生动的三星堆文化讲解。“希望我的讲解像一颗种子,在更多的人心中生根发芽,吸引他们更多地关注三星堆文化。”唐敏说。

“三星堆博物馆一票难求,没想到车上就能看文物、听讲解,这趟车坐得值”“车上这一看、一听,我更想去三星堆博物馆了”……旅客们纷纷感叹。

一趟列车,让文物“破圈”生长,让文化“流动”传承,文旅融合的魅力尽情彰显。

习近平总书记指出,文化产业和旅游产业密不可分,要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展,让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美。党的二十届三中全会提出,健全文化和旅游深度融合发展体制机制。

四川自然资源独特丰富,历史文化底蕴深厚,民族文化多元包容,安逸生活独具魅力。近年来,四川把文旅融合发展摆在重要位置,坚持以文塑旅、以旅彰文,用好独特自然生态之美、多彩人文之韵,把深厚底蕴化成了可游可感的“诗与远方”。文旅融合激发的消费活力,正成为促进经济增长的新引擎。

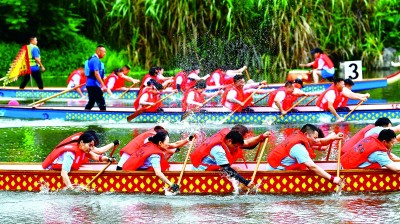

四川省乐山市苏稽古镇龙舟赛现场。李勇摄/光明图片

古今交融,巴蜀文旅绽放新光彩

与“不俗之物”合照、找到你认为杜甫最喜欢的植物、杜甫的“三别”是什么……暑假来临,成都杜甫草堂博物馆迎来全国各地的研学游客,一群来自吉林的小朋友,带着研学任务,正在博物馆内探寻闯关。

他们在一个展厅前停住脚步。“李白与杜甫——中国诗歌史上的双子星座主题展”以丰富的文物和图文、视频,充分展现“李杜友谊”的产生、“诗仙”“诗圣”地位的形成以及二人对后世的深远影响,引起了大家的浓厚兴趣。

“我们要让诗歌可触、可感。”杜甫草堂博物馆馆长王飞带领大家边走边讲解,展览以全息投影等多种方式,把大家耳熟能详的诗歌意境展现出来,游客可与“李杜”互动,诗歌文化在这个展厅里“活起来”了。

杜甫草堂博物馆不断创新展陈形式,深挖文化内涵,引领杜甫文化旅游热潮不断高涨,有力带动了文旅消费增长。2024年,杜甫草堂博物馆全年接待观众超720万人次,文创等相关收入4600余万元。

四川有九寨沟、黄龙、大熊猫栖息地等世界自然遗产3处,有峨眉山—乐山大佛世界文化和自然双遗产、青城山—都江堰世界文化遗产,有蜀锦、蜀绣等国家级非物质文化遗产153项……独特而丰富的资源,吸引着游客不远千里奔赴而来。四川依托优越的文旅资源,创新文旅业态,彰显文化厚度,让山水人文资源转化成为人民群众的美好旅游体验。

“演员功底了得,现场互动热烈,变脸环节最受期待,大人小孩都爱看!”游客王超一家逛完成都大熊猫繁育研究基地,乘旅游公交专线直达春熙路,一番“逛吃”之后来到四川省川剧院,喝茶、采耳、看川剧,“体验感拉满”。

“四川省川剧院2024年驻场演出超1000场、接待游客超35万人次。放在以前,这是难以想象的事情。”四川省文联主席、四川省川剧院院长陈智林感慨,“中国传统文化要走得更远,还需要将传统和创新有机融合起来。”

近年来,四川实施川剧振兴工程,“一团一策”推动全省24家川剧国有文艺院团盘活资源、焕发新的生机。四川省川剧院大胆起用90后00后演员担当主角,打造青春版《芙蓉花仙》、新创小戏《火塘》、大幕戏《龙兴鼓声》等作品,让川剧焕发新彩。来川剧院看川剧,成为不少人专门奔赴四川的理由。2024年,四川省川剧院的剧目累计曝光量超过10亿人次,“种草”人数达1000万,其中60%的观众都是年轻人。

文化是旅游的灵魂、旅游是文化的载体,不断推动文旅融合,巴蜀文旅绽放新光彩。三星堆、皮洛、濛溪河等考古遗址陆续出圈,《哪吒之魔童闹海》引爆“跟着哪吒去旅行”,《熊猫归来》史诗剧构建起“科考—观剧—体验”闭环……四川特色文化日益繁荣,引领文旅经济不断迈上新台阶。

小学生体验四川盖碗茶。资料图片

科技赋能,带来旅游新体验

这几年,在四川省阿坝州理县境内,一个叫“甲尔猛措”的地方走红网络。这里集高山湖泊、原始森林、瀑布草甸于一体,风景纯净壮美,被誉为“云中的天堂”,吸引不少游客专程前来徒步露营、摄影打卡。

这条路线海拔较高,在七八公里内要爬升近2000米,路线较陡峭,具有一定挑战性。当游客在高山峡谷间欣赏美景、享受徒步乐趣时,怎样确保安全?

“一套创新的安全管理系统,让甲尔猛措的徒步旅游越来越安全。”理县某户外管理中心负责人李云东说,游客在徒步路线起点的户外管理中心登记紧急联系信息,并领取定位手环和标注着路线、看点、难度及风险点的路书后,即可安心进山。

“以前,深山里手机没信号,一旦遇险求救很困难。”李云东说,而今,游客进山后通过定位设备可每半小时向管理中心“报平安”,山野里还设置恶劣天气安全舱、应急信号发射点、固定安全管理点等,游客遇险可快速获救。无人机定时巡航,更可提前发现天气、地质灾害、野兽等风险,全程守护游客安全。据悉,该系统上线1个月来,已有1.2万人使用。接下来,这套系统还将在更多地方投用,让游客更加安心地欣赏美景。

科技的加持,让旅游更安全更舒心,同时也让四川独特而丰富的文旅资源以不一样的面貌呈现出来,给游客带来别样体验,焕发出越来越强大的吸引力。

在四川甘孜泸定桥头,名为“飞夺泸定桥全感互动空间”的项目吸引着游客前来体验。戴上VR(虚拟现实)显示器,瞬间就可“穿越”回1935年5月的大渡河畔。

湿冷的河风、咆哮的巨浪、晃动的铁索、呼啸的子弹……红军战士冒着炮火、攀着光溜溜的铁索夺桥的英勇壮举,在这里变得真实可感。“当VR大空间内容能够拉动用户各种情绪时,用户才会去相信这个场景的真实性,才会真正被带入体验的场景中,内容的价值才会被真正发挥出来。”该项目总导演曲泳帆说,项目借助科技手段实现“寓教于乐”,当游客沉浸式参与到这段红色历史中,每位游客都将收获不同的感动。

近年来,四川着力推动科技赋能文旅高质量发展,人工智能、全息投影、科技考古、虚拟现实等新技术,深刻改变着四川文旅的面貌——安岳石窟以数字光影“复活”国宝,三星堆博物馆利用全息投影技术高精度还原文物原貌,崇州古镇群用AR(增强现实)技术为游客沉浸式导览……虚拟与现实交织、历史与未来对话,科技手段让旅游从“看风景”向“去体验”转变,有力激活了文旅资源的生命力。

四川省眉山市柳江古镇风光旖旎。尹霜林摄/光明图片

“文旅+百业”,跨界融合势头强劲

“连看三天篮球比赛,真是精彩!”前不久,四川阿坝州“景BA”篮球赛在九寨沟县拉开战幕,吸引刘钊等不少游客延长假期,留下观战。更令人叫绝的是,当地同步举办九寨非遗美食节,让游客停不下嘴,体验舌尖上的藏羌美食。“这一趟来得值,不仅记住了九寨沟的美景,也记住了九寨沟的牦牛肉、火圈舞。”刘钊说。

九寨沟既有舞、南坪曲子、川西藏族山歌等国家级非物质文化遗产,也有涂墨节、火圈舞等特色民俗,民族文化魅力十足。近年来,九寨沟县巧妙借势九寨沟景区的高流量,举办多种活动,发展定制旅游,让游客放慢脚步,推动独具特色的民族文化走近游客、走向世界。

“文旅+体育”“文旅+非遗”,提升了游客旅游体验,促进相关产业取得长足发展。四川着力打破文旅行业壁垒,推动“文旅+百业”“百业+文旅”实现深度融合。

“铛铛铛!”夜幕降临,锣声响起,一出精彩的巴山土家婚俗非遗秀在四川达州宣汉县巴山大峡谷景区上演。司锣开道引宾朋、泪洒闺楼哭嫁情、红绸盖首背娇娘、同心亭下拜花堂……宣汉县渡口土家族乡龙潭村村民郑艳与其他村民,把祖祖辈辈传下来的婚俗传统,真实地表演出来,赢得游客热烈欢呼。

“我们108名演员,有106人是本地群众。”郑艳是一名村干部,她告诉记者,土家人的血液里流淌着能歌善舞的基因,这些演员既有70多岁的老人,也有二三十岁的年轻人,大家都想把文化传承好,同时也为景区的发展贡献力量。

巴山大峡谷是国家4A级旅游景区,也是古巴人文化的富集地、国家级非物质文化遗产土家族薅草锣鼓衍生地。当地依托优势资源,推动农文旅融合发展,催生了新的旅游业态,不仅给游客带来不一样的体验,也有力促进了群众致富。演员在互动环节现场带货,带动玫瑰花茶、黄连花茶和樱桃、竹笋、蕨苔等农特产品的销售。今年五一期间,龙潭村13户樱桃种植户户均增收超万元。

成都东郊记忆把工业遗产打造成美名远扬的时尚文旅高地;宜宾把同济大学西迁办学地李庄古镇打造成“万里长江第一古镇”;雅安立足川藏公路起点的独特优势,建设“中国·雅安318自驾大本营”,打造的“此生必驾318,雅安集结去拉萨”品牌深入人心……四川各地抓住文旅强跨界、高渗透的特性,不断探索“文旅+百业”“百业+文旅”新路径。强劲的融合势头打破行业壁垒,文旅“流量”正带动千行百业产生巨大“增量”。

《光明日报》(2025年07月09日 05版)