点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:韩小蕙(光明日报原领衔编辑、中国散文学会副会长)

2025年暮春,我第一次踏上嘉兴的土地。不论是庄严的会堂,还是灯红酒绿的街巷,走到几处都听到“项元汴”这个名字。谁是项元汴?我赶紧查资料:原来他是明末历嘉靖、隆庆、万历三朝的文化大名人,是富甲江浙一方的大商人,是一代鉴赏家、收藏大家、书画家。他所建私家藏宝馆曰“天籁阁”,所藏古籍善本,不仅与著名的天一阁齐肩,更有金石鼎彝、珍奇名玩、陶器瓷器、法书名绘、芸笺墨砚等等中华珍宝。尤其所藏书画珍品,更有中华书画史上很多名垂千古的巨作,故后世有“一座项氏天籁阁,半部中华书画史”的美誉。

当听说今年恰是项元汴诞辰500周年,我便着意去寻访项元汴和天籁阁的遗迹。

一

虽是初次来嘉兴,感觉上并不陌生,全中国人民,谁不知道嘉兴红船呢。嘉兴别称禾城、秀洲、长水,位于浙江省东北部,东临东海,南依钱塘江,北望太湖,西接天目湖,被称为“一座水做的城市”,多么美的比喻啊。季节也正好,所有的绿叶都在可劲儿地张扬着,大叶片小叶子一律油汪汪的肥厚,浓绿似墨玉。所有的大花小朵都傲娇地绽放着,红橙黄绿蓝靛紫,四散喷薄,犹如太阳的七色光,眩晕中将大地辉映出一片片霞光。鸟儿在歌唱,风儿在起舞,河、湖、塘、浦、泊、洼微波荡漾,水之灵映照着天之灵,只觉得一片美景,步步美景,江南锦绣,绽放华彩。

这里是中国最宜人的地域之一,如诗中所云:“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?”

这里也是中国最富裕的地域之一,有道是江南出巨富,自古而然。昔日的鱼米之乡和丝绸之乡,今天著名的长江工业带和高科技带,GDP始终稳居全国前列,人们的生活像流通全境的大运河水,平稳又丰沛。

坐上画舫式游船,在绿绸子一样的月河上泛舟,引得来自干涸北方的我,真想大声唱歌。嘉兴境内竟然有2万多条河流,真不可思议,大概率显示着上天有意的偏爱?

可惜历史多一半是沉重的,天籁阁早已不复存在。清顺治二年(1645年)发生的“乙酉之变”,对嘉兴城造成毁灭性破坏。在嘉兴的劫难中,天籁阁一滴滴流下伤心血,一寸寸坍圮进泥土,日月之辉,累世之藏,顷刻间灰飞烟灭。

所幸,阳光还是穿透了层层乌云,倾泻下一道倔强的金光。天籁阁收藏的那些稀世珍宝,有一些被一个叫汪六水的下级军吏劫掠去,他不是有文化,而是财迷。就是这些从历史缝隙中侥幸遗落的宝物,几乎支撑起半部中华书画史。包括连我们这些普通人都知晓的画作,如西晋索靖《出师颂》;东晋王羲之《兰亭序》(神龙本)、《远宦帖》(唐摹),顾恺之《女史箴图》;唐韩滉《五牛图》,李白《上阳台帖》,杜牧《张好好诗》,颜真卿《刘中使帖》,怀素《苦笋帖》;宋徽宗赵佶摹唐张萱《虢国夫人游春图》,赵孟頫《鹊华秋色图》,以及沈周、唐寅、仇英、董其昌等画坛巨擘的作品,项氏均有收藏。

嘉兴的许多百姓至今还认定,项元汴收藏过被称为“中国第一山水画”的《富春山居图》。这曾是2011年的一件国家大事,该作因海峡两岸对接而完整呈现于世人面前,让中国人都知道了元代大画家黄公望和他晚年的这件巨幅长卷。令我记忆犹新的是,该巨作展览期间,我恰巧在台北参观,因而得以在台北故宫亲瞻到这幅长卷。不太明亮的灯光下,那苍翠的绿松石基调,一下子就在我心头烙下终生难忘的印记。画作展出期间,参观者大排长龙,漏夜排队者中不乏再二、再三、再N次参观者,虽然每次观看只能有数十秒的停留,但每个观众,都有被中华文化洗礼了的感觉。

二

不过据专家考证,真实的情况是这件国宝并没被项元汴收藏过,而是落到了一个叫吴洪裕的收藏家手上。吴洪裕大爱此画,每天不思茶饭观赏临摹,行将就木时竟命家人将其焚烧以给自己陪葬!“先一日,焚《千字文真迹》,自己亲视其焚尽。翌日即焚《富春山居图》,当祭酒以付火,到得火盛,洪裕便还卧内……”幸亏其侄吴静庵“疾趋焚所”,将画从火中救了出来,但此时画作已被烧成两截!我完全不能理解,怎么会有如此自私的收藏家,他是真心爱艺术还是个伪君子?而且还特别令我不能理解的是,文献记录的文字对吴洪裕还相当宽容,少见谴责更无讨伐。相比之下,项元汴是真心钟爱艺术的,他确实收购过黄公望的作品,名曰《水阁图》,不惜重金,不是为了他日增值而赚上一笔,也不是为了沽名钓誉——人性说复杂也复杂,说简单也简单,有时候,人的单纯只是本性单纯。

据台湾翁同文先生考证,项元汴收藏的书画珍品一共约有2190件,现存海内外多家顶级文博机构,成为镇馆之宝,如英国大英博物馆,美国大都会艺术博物馆、克利夫兰艺术博物馆,日本京都国立近代美术馆,中国北京故宫博物院、台北故宫博物院等。据统计,故宫的珍品书画收藏共计4600余卷,约半数经藏天籁阁,因此说项元汴“以一己之力撑起了半部中国美术史”,一点也不为过。试想,如果没有了项氏的这些收藏,今天我们就无由描出这条贯穿古今的美术红线了。

此外,天籁阁还收藏了很多极品古籍善本,比如有极名贵的唐代吴彩鸾写本《刊谬补缺切韵》和《唐韵》册等,现分别存于北京故宫博物院和台北故宫博物院;有宋代司马光《资治通鉴》残稿,现存中国国家图书馆;有明代祝允明《成化间苏材小纂》稿,现存辽宁省博物馆;有明代吴宽《吴匏翁手书诗稿》,现存安徽省博物馆……据嘉兴南湖区图书馆沈红梅馆长介绍,在《天禄琳琅书目》及《续编》记载的200多件明以前的旷世珍籍中,钤有项元汴兄弟藏印的图书达37种,其中宋版图书22种,元版图书6种,明版图书9种,所以称项元汴为“古今民间藏书第一人”,称天籁阁的精品收藏独步天下,实至名归。

叙述至此,我们必须认真地问一问了:项元汴究竟是什么人啊?

三

明·马图《项元汴画像》

上海博物馆藏

项元汴(1525—1590年),字子京,别号墨林山人、香岩居士等,浙江嘉兴秀水人。祖籍河南,名门望族,先祖随赵氏皇帝南迁,到嘉兴落了脚。至此我遂明白了取“项元汴”这个名的用意,一开始听到这名字,总觉得怪怪的,拗口,不像是人名,现在悟到了,原来是为了铭记——河南开封古称汴京,一“元”复始,循环往复,不能忘了祖根。

项氏到项元汴父亲项铨时期,并不是巨富,其家族一直保有耕读传统。项氏家族在明代曾创造出五世进士、三世五进士的佳话。不单项氏,嘉兴地面上都一直沿袭着读书科考之路,至清代仍不减其盛,比如查氏家族出现过“一朝十进士,兄弟三翰林”,陈氏家族更出现了“一门三宰相,六部五尚书”的盛景,可以说走仕途是当年世家的普遍追求。项元汴是家中第三子,自幼聪慧伶俐,头脑灵光,父兄对他甚是宠爱,倍加教诲栽培。然而他自幼就不喜欢官场,不愿走科考做官之路,倒是爱跟父亲学做生意,跟长兄项元淇学习品鉴书画,着迷收藏。在当时的世家中,项元汴独辟蹊径地走出了一条个性之路,少置田地房产,多聚金银古玩,即使被乡人讥为不务正业,败家浪子,也没有回头。

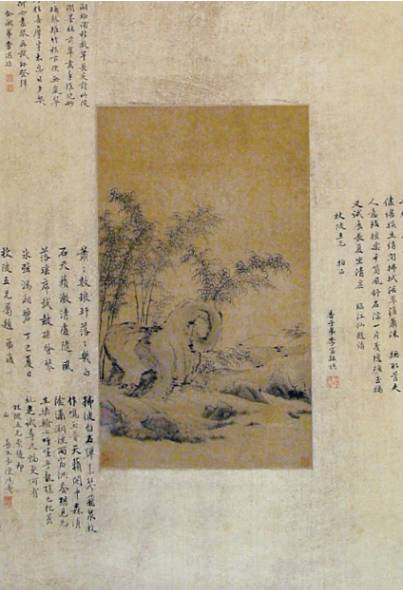

明·项元汴《竹石图轴》(局部)

辽宁博物馆藏

嘉靖十七年(1538年)二月,12岁的少年项元汴,在宋徽宗《岁安图轴》上写下了一个“天”字,从此开始了一生的收藏事业。“天”是《千字文》的首字,过去历代馆阁的书画收藏达到千件以上,才会采用《千字文》编目,可见项元汴年少时就立下了宏大的收藏志向。随着年岁增长,他边做生意赚钱,边大把花钱收购名品,边自学、精研鉴赏收藏之术,边自习书法、绘画、印章各门艺术。随着岁月的积累,财富越聚越多,名气越来越大,他逐渐成为一方的收藏大名士和鉴定大家。后来其名声甚至传到朝廷,明万历年间,神宗朱翊钧得闻其名,特下玺书征聘,传他去京城做官,一时震动乡野,人人眼热。而项元汴自己却毫无兴趣,无动于衷,根本不想到寒冷的北方给皇帝听差。最终他还是选择了“绝意仕进”,这在当时做官为上的时代里,可说是一个难得的“逆行者”。为了收藏那些玩意儿,连皇帝钦点都不应,又一时被乡人讥为“玩物丧志”。后来项元汴的6个儿子无一人做官,乡人进一步嘲讽为“报应”。

“报应”就“报应”吧,项元汴终不为所动,他对收藏真是沉迷了,对艺术及艺术品的热爱,超过了他所有的人生追求。也幸亏如此,才让今天的我们,幸运地得见中国美术史上多件难得的珍宝。

四

其实,大运河修通之前,嘉兴是一片贫瘠的洼地,年年水灾,地薄民穷。今日之嘉兴,我非常喜欢,不仅是因为空气甜丝丝,满眼绿油油,更是因为嘉兴人。走大街,穿小巷,男男女女,老老少少,眼前的嘉兴人活得很温润,说话音量不高,不慌不忙的,慢声细语的。接触到的男人皆似斯文的教书先生,女人开口像鸟儿唱歌一样清丽。嘉兴人历来重读书、重进取、重博个好前程,更非常重视人品,家家都追求做满门皆君子的地方表率。

关于项元汴的评价,史书上留下的文字不多,基本上都是正面的。比如说他虽为巨富,但待人和气,不摆架子,对画工、僧人、民间手工艺者、乡人野老都很和善,平等交往,我猜这也与他的收藏事业有关,人不可貌相,谁知哪位穿着破衣烂衫的野叟家里,没藏着稀世珍宝呢?另外还有一条见诸文字的记载,说虽富甲一方,项元汴却把银子都花在了收藏上,平时家居生活“居恒以俭为训,被服如寒畯、如野老”。当然对这么声名显赫的一个历史人物,也有民间的种种编排,最可笑的一段,是把项元汴塑造成了男版“杜十娘”,说他曾看上南京的一个歌妓,回到嘉兴后念念不忘,便专门花重金购买沉香木,做了一张大木床,又带了很多上等绫罗绸缎等厚重礼物,重返南京去寻那歌妓,谁知仅仅月余,那薄情的歌妓已经不认识他了。大怒之下,项元汴下令将所有礼物一把火烧了,那名贵的沉香木床化为灰烬后,其香味儿四五天不散,从此那条街巷被改名为“沉香街”……

这些传说在历史的烟雨中,不过是供人茶余饭后闲谈的边角料,不足为信。而正史记载,项元汴的结局不太好,晚年竟然陷于贫困,“汴以不才,困处丘隅,踌躇世故,凄恻家艰”,这是他的自道。后人猜测是因为他的6个儿子争夺家产。一个寒风刺骨的冬日,项元汴于“家衅陡作”的凄凉中去世,一代收藏大家,竟如此悲催地告别了他无限钟爱的艺术世界,真令人唏嘘。

时光再往前走,就到了前面提到的1645年“乙酉之变”。项元汴之孙项圣谟在《三招隐图》中饱含血泪写道:“凡余兄弟所藏祖君之遗,法书名画与散落人间者,半为践踏,半为灰烬……”

呜呼!历史之残酷,徒唤奈何!我抑制不住悲愤,不得不作如是想:现存中华美术史之作品,也许不过是斑斑点点、零零星星的沙漏。事实上,被毁灭的大品、珍品、至品,更可能是一座塔克拉玛干大沙漠!然而,文化虽像是软塌塌的筋,不似骨头那么硬,却是华夏民族浸刻进基因的灵魂,是烧掠不尽也毁灭不死的。正是一代代仁人志士保存下来的火种,照亮了一场又一场黑压压的灾难,使人类文明和中华文化的火炬燃烧不灭,薪火相传……从这个意义上说,项元汴们功莫大焉。

五

传说“天籁阁”的名字,取自项元汴曾得到的一床古铁琴,为魏晋名隐士孙登所制,上面有“天籁”字样。嘉兴地方志记载:“天籁阁,项元汴藏图书之所,在城内灵光坊。尝得铁琴一,上有‘天籁’字,下有孙登姓氏,因以名其阁。”天籁,自然界最动听的音响,不绝如缕;引申义不难解,收藏界最高之境界。项元汴用尽其一生的岁时和心血,达到了这个高度。

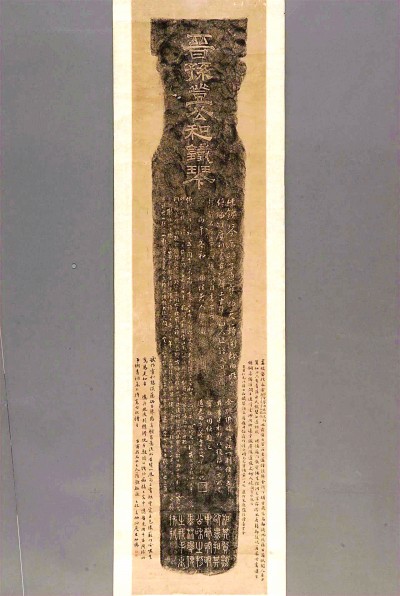

天籁铁琴拓片

据说,天籁阁“天籁”二字取自项元汴曾得到的一床古铁琴,为魏晋名隐士孙登所制。

嘉兴博物馆藏

在当代很多人眼中,收藏并不高贵,不就是用钱买东西吗,花大钱买古董、文物,花小钱买当下之物,以致有钱人买了几件名品,便被谬称“收藏家”,如果项元汴地下有知,一定会气得骂起来。我辈人退化矣,殊不知当得起“收藏家”名号者,必须是学问家。博大精深是中国文化的特质,文化是由多种艺术形式共同构建而成的,又是互相交融、互相依存、互相发展促进的,因此要求收藏家具有全面的学识。大收藏家更得是大学问家,他们的养成必是“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,不仅长期浸淫在学问中,还要琴棋书画曲剧杂,样样皆能拿得起,起码具有基本修养,所谓“万事通”是也。

项元汴虽是自学成才,但兴趣是最好的老师,在他还相当年轻时,就已显示出过人的鉴赏才华。他曾在唐寅的《秋风纨扇图》上题跋曰:“唐子畏先生风流才子,而遭谗被摈,抑郁不得志,虽复佯狂玩世以自宽,而受不知己者之揶揄,亦已多矣,未免有情,谁能遣此?故翰墨吟咏间,时或及之。此图此诗,盖自伤兼自解也。噫!予亦肮脏负气者,览此不胜嚄唶,岂但赏其画品之超逸已哉?”写下这段话时他才16岁,就能如此体会出深刻的人生况味,将艺术的本质与人生与世事联系起来解析,可见中国传统文化精神已镌刻进他的骨血里。

当然,项元汴的修养也不是一日之功,他早年也曾多次尝到“失败”的滋味,或买到假货,或花了大把冤枉钱,或物非所值,这种种坑都是避免不了的。非常典型的一次,是项元汴花了一笔大钱,买了一件“不对”的东西,回到家方才醒悟,遂数日闷闷不乐。此事被大哥项元淇得知了,项大哥比自己这位小弟大了25岁,其实已是两代人的年龄差。他一向对这位小弟宠爱有加,便上门去探望,故意问到这件“不对”的东西,并说愿以收购价接受小弟的“转让”,这才把项元汴哄回正常态。

就这样,熬过一次次火里水里的磨炼,项元汴的鉴赏水平达到了炉火纯青的程度,他也逐渐自信起来。到了知天命年纪,他已成为江南地区数一数二的鉴赏家,凡他看过的东西,一般都能一锤定音。声望越来越高,项元汴成为收藏圈的核心人物,“海内风雅人士取道嘉兴,必前往天籁阁”。

六

说起项元汴的收藏之多、之盛、之高端,也是机遇使然,明代皇家不重视宫廷收藏,很多珍贵书画被当作赏赐授予,轻易流出宫外。嘉靖严嵩获罪,万历张居正病逝,其所藏珍品辗转流入民间,也给了平民收藏家绝好的机会。

此外,天籁阁的出现,亦是时代发展到了历史新阶段的产物。

天气真好,微风轻轻拂面,嫩嫩的、滑滑的、润润的,仿佛婴儿的小手在抚摸。心里被撩拨得痒痒的、暖暖的、醉醉的。我们弃舟登岸,行数百步,突然间眼光一亮,葱茏的绿树往两旁闪去,出现了一个开阔的广场。上面巍巍然,耸立起一座城,这就是著名的嘉兴子城。

是那种最经典、最传统的大灰砖城墙,宛如密匝匝军兵列阵,严丝合缝、直直溜溜、森森严严、不怒自威,好一个英武霸气的存在。

也是中国传统古典城楼的存在,三重叠黑色大屋顶,气势雄浑,平地生出不可侵犯的凛然。两侧檐角像凤头飞翘,又显示出南方特有的灵动和精巧。城中央,一块肃穆的白色匾额上,法书“子城”二字。相传子城建于213年,因周边长满梓木而得名,“梓”字经岁月流转,讹化为“子”,遂定名为“子城”,沿袭至今。现存子城正门上的谯楼为元代始建,明代两次重修,清光绪年间又重修,是浙江省现存城墙上唯一的古城楼。

嘉兴自隋代大运河开凿过来后,成为航运重镇,逐渐繁荣起来,至明代已是发达的富裕水乡。“市列珠玑,户盈罗绮”,百姓安居乐业,经济蒸蒸日上,且已具有早期资本主义萌芽。

经济的快速发展也带来了文化上的繁荣。于是,就有了民间的各种说唱、曲艺、杂耍、戏剧等艺术涌现;有了文人静心于书斋,陶陶然钻研学问;有了雅士操持高雅文化,琴棋诗书画并进;有了交流,有了提高,有了升华,也就有了鉴宝,有了收藏事业。于是在江南,在嘉兴,以项元汴为圆心,集聚起一批书画家、艺术家和文人雅士,大名鼎鼎的有文徵明父子、仇英、董其昌,以及鉴藏家詹景凤、华夏、李日华……特别是董其昌,从20来岁起,就泡在天籁阁里,观览,临摹,反反复复品鉴古人名品,揣摩学习,仅赵孟頫的《鹊华秋色图》他就先后写下过5幅题跋。他曾坦白说自己“三五年间游学就李(指嘉兴——引者注),尽发项太学子京所藏晋唐墨迹,始知从前苦心徒费年月”。得益于天籁阁的加持,董其昌打下了扎实的基本功,最终成为一代大家,为此他感激项氏,在后来为项元汴撰写的《项墨林墓志铭》中云“公蒙世业,富贵利达,非其好也,尽以收金石遗文、图绘名迹,凡断帧只行,悉输公门,虽米芾之书画船、李公麟之洗玉池,不啻也”,对项元汴一生的收藏事业做出了极高评价。

项元汴的收藏名声太响亮,遮掩了他的其他成就。在书、画、印等方面,项元汴也达到了相当高的水平,他的画作《柏子图》《墨荷图》等作品,“率意生动,设色简雅质朴,以古为师,自成一家,于虚实之间探寻出一种清新雅逸的风格”(引自“中国历代绘画嘉兴特展”);董其昌评价“独饶宋意”,李日华评价“种种有味”。项元汴是“嘉兴画派”的创始人,追随者有项元汴的六子一女,孙项徽谟、项圣谟,曾孙项奎等项氏家人,以及画家曾鲸、陈嘉言、李日华等,均在美术史上留下了名字。其中项圣谟的成就最高,松树画得非常好,在美术史上赢得了“项松”之誉。

七

步入子城,中央一条通衢大道,石板路被春雨洗得白净,泛着油光。两旁有厢房,肃然默默站立着,让人惊觉自唐代以来,这里即县、(州)府、军、路、府衙署所在。再往前走,进入一高阔大阁,上悬“端木堂”3个大字,心想这是陈列珍宝的大雅之地。全没想到,面前有一个篮球场大小的下凹坑,里面竟然是五代、宋、元、明、清各朝代出土的地砖。这些考古学意义上的文化层和遗迹、遗物,马上迷住了我。盯着那些长的、方的、圆的、条形的、碎片状的古砖,那些因年代不同而显示出白灰色、黄灰色、褚灰色、黑灰色的古砖,那些寿龄在1000年、800年、600年、400年、300年的古砖,感觉它们都是有生命的,正在呼吸、说话、歌吟、呼啸、呐喊——原来这子城,上面人世间的千百年,仅是江浙一带最古老的翩翩少年;真正的原住民老祖宗,是地层下面的一个纪又一个纪,一个时期又一个时期,一个时代又一个时代。时间啊,比潺潺月河、滔滔大运河乃至滚滚长江更绵长;空间啊,比奔腾大海、深邃大洋乃至无垠的天空更广阔。

我在想:一个人,出生,入死,很短又很长,能做出多少事情?

《光明日报》(2025年07月18日 13版)