点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺点·美术作品与抗战】

作者:赵家春(观澜版画艺术博物馆副馆长)

在纪念中国人民抗日战争胜利80周年之际,回望中华民族抵御外侮的壮阔史诗,诸多艺术家以书画凝聚力量,展现家国情怀。而其中,木刻版画以其特有的刀木印痕与强烈的黑白张力,成为鼓舞国人团结抗战的重要艺术形式。1931年至1945年期间的版画艺术,既以视觉叙事记录了山河破碎的苦难,又以艺术锋芒铸就了民族精神的丰碑。

开拓范式 转变风格

抗战主题版画主要刻画了三方面内容:一是直接表现战斗场景,二是反映后方支援前线,三是揭露战争苦难。随着战争形势的演变,版画家群体逐渐被分化为国统区与解放区两股创作力量,尽管所处环境不同,但在民族危亡的共同语境下,他们一起推动着版画艺术的进步与创新,展现着民族精神的力量。而在风格演化方面,抗战版画呈现出清晰的演进轨迹,根据不同时期的表现形式,主要可分为1931年到1937年、1937年到1945年两个阶段。

到前线去(版画) 胡一川

1931年“九一八”事变后,面对东北沦陷、民族危亡的严峻现实,一批进步美术家以刀为笔,将版画这一兼具传播性与战斗性的艺术形式,转化为唤醒民众的号角。这一阶段的抗战版画,在风格上主要向欧洲学习。以胡一川《到前线去》为例,满腔热血的青年正挥拳呐喊,其肢体语言充满张力,画面概括、线条粗犷,黑白对比强烈,这些都显示出对德国表现主义版画的模仿痕迹。这种“欧化”现象在当时具有双重性:一方面它帮助中国版画跳出了复制版画的传统范式,赋予新兴版画以强烈的视觉冲击力;另一方面也反映出当时版画的技艺局限和脱离群众审美习惯等过度欧化的弊端。

1937年卢沟桥事变、全面抗战爆发后,抗战版画在战火的洗礼中走向成熟,艺术形式建构发生了质的飞跃。这种转变主要体现在三个方面:其一,构图从早期的大头像、片段式场景发展为完整的叙事性画面;其二,人物造型从概念化、符号化走向准确生动;其三,刀法运用从粗放单一发展为丰富细腻。在这一转型中,延安鲁艺发挥了关键作用,王式廓等延安鲁艺的美术老师推行的素描训练,显著提升了解放区版画创作者的造型能力。

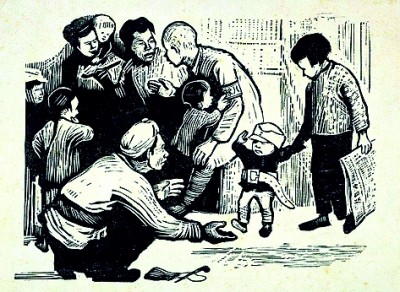

搜索残敌(版画) 荒烟

在这一时期涌现出诸多优秀的版画家和作品。江丰1937年的《东北抗日义勇军》和1941年的《东北军抗日义勇军》,均描绘义勇军战士们不惧寒风,踏着坚毅的步伐走上抗日前线的场景。这两幅作品,前者技法单一,形式简单直白;后者技法复杂,人物众多,场面宏阔,采用如大电影场景的三角构图,布置空间符合黄金分割,光影与风向互相交错,人物迎风倾斜,神情凝重,整个画面更具形式感和艺术感染力。荒烟的《搜索残敌》(1941)中层次丰富的空间叙事,展现出对复杂场景的表现力。古元《哥哥的假期》(1942)中严谨的人物比例、合理的空间布局,饱含令人回味的故事性和趣味性。这些作品不仅包含创作风格的转变,也体现着精神上的升华,创作者践行“以叙事深化内涵”的构图理念,支撑创作从情感宣泄走向理性表达,标志着抗战版画风格的成熟。

哥哥的假期(版画) 古元

情感细腻 表达深刻

在风格演进的同时,抗战版画对民族精神的展现也经历了从外显到内敛的深化过程。

早期作品,如江丰1931年的《要求抗战者,杀》,常用简单而高度概括的刀法语言表达宏大悲愤的场景。这种“直刀向木”的创作手法,将表现主义的情感宣泄与抗日的悲愤决心融为一体,刀刃的力度直接转化为精神的强度,展现出不屈的民族精神。

在整个抗战版画史中,李桦的《怒吼吧!中国》(1935)极具民族精神的代表性,作者刻画了一个被绳索捆绑的蒙面男子,他身体扭曲、怒吼抗争的形象极具冲击力,虽未直接描绘战场,却以“东方雄狮觉醒”的隐喻,成为民族意识觉醒的精神符号。这种象征性创作,将个体的抗争升华为民族的集体意志,展现出早期抗战版画在精神表达上的深刻性。

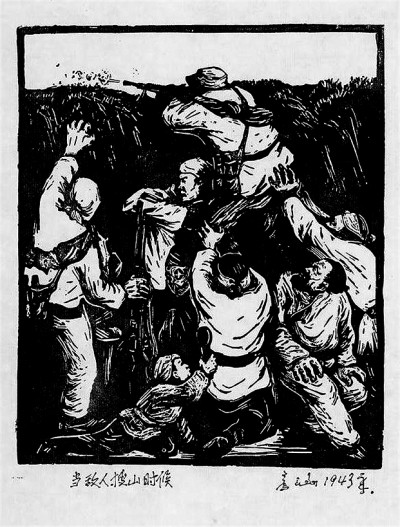

当敌人搜山时候(版画) 彦涵

发展到后期,抗战版画作品则呈现出更丰富的维度与更深刻的内涵。例如彦涵1943年的《当敌人搜山时候》,以人梯的结构描绘出同仇敌忾的战斗场景,连一旁的小孩也高举手榴弹递上,展现出军民鱼水般的关系,作品叙事生动,极具现场感,蕴含着深刻细腻的精神与情感。

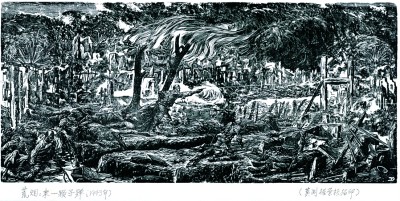

末一颗子弹(版画) 荒烟

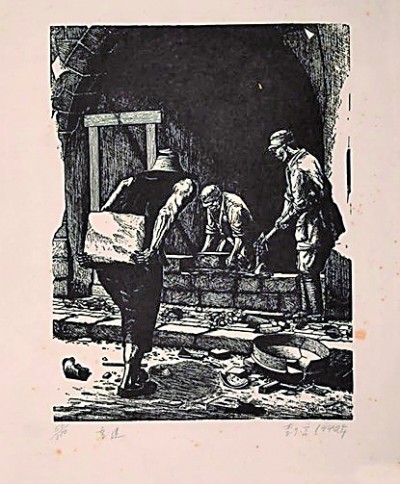

除了直接表现战斗的作品,如荒烟的《末一颗子弹》(1943)展现中国军人的顽强抗战、视死如归,更多创作者选择将目光投向战争时期的社会生活与人性深度。李少言的《重建》(1942)聚焦日军扫荡后的废墟,通过八路军帮助群众盖房的场景,展现“毁灭中孕育希望”的坚忍精神;焦心河的《丈夫在前线杀敌 妻子在后方生产》(1938)则从后方百姓的角度,将小家命运与国家民族存亡紧密相连,诠释了全民抗战的意义。这些作品足以证明,抗战版画的民族精神不仅体现于冲锋陷阵的英勇,更蕴含于苦难中的坚守、废墟上的重建、平凡中的奉献,内涵的深化使其具备了“史诗化”的精神品格。

重建(版画) 李少言

抗战版画中体现出的民族精神还具有鲜明的时代特征。例如陈烟桥的《保卫卢沟桥》(1937)与罗工柳的《马本斋的母亲》(1943)虽然风格迥异,但都从不同角度展现了中华民族在危难时刻的抗争精神。彦涵的《不让敌人抢走粮食》(1943)表现根据地人民反抗敌人“三光”政策的斗争场景,这些作品中的人物不再是概念化的“英雄符号”,而是有血有肉的普通人,其真实感增强了作品的感染力,也使表达更接地气、更能引发共鸣。

喜闻乐见 精神火炬

抗战版画的艺术成就,从根本上源于其形式风格与展现出的民族精神高度统一。早期作品中激昂的战斗呐喊,逐渐深化为对民族命运的整体思考;简单直白的宣传鼓动,升华为具有史诗品格的艺术创作。这种转变不是简单的形式演进,而是民族文化自觉的生动体现。艺术家们通过刻刀与木板的碰撞,不仅记录了那个特殊年代的历史风云,更塑造了一个民族的精神形象。

在技术层面,刀法的成熟使表达更为精准。早期作品多使用三角刀刻制粗犷线条,后期则综合运用圆刀、平刀等多种刀具,形成了丰富的肌理效果。如古元《人民的刘志丹》,融合了中国传统审美和西方写实主义的表现形式,这种美学和技艺的融合演进极大地拓展了版画的表现力。在视觉语言上,抗战版画创造了独特的东方表达方式。对黑白关系的处理突破西方明暗法束缚,这种黑白语言的成熟运用,使作品既具现代感又充满民族韵味。在文化内涵上,抗战版画实现了传统与现代的融合。这种创造性转化,使版画艺术真正成为“为中国老百姓所喜闻乐见”的民族风格和表现形式。

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表,倡导艺术家深入民间、汲取养分。这不仅深刻影响了解放区版画,其精神也通过延安版画展览等方式传至国统区,共同促成了抗战版画的民族化转向,让艺术形式的成熟与民族精神的深化形成了良性互动。值得注意的是,这种民族化探索并非简单的复古,而是对传统艺术的创造性转化,如学习和吸收民间剪纸和木版年画风格和表现形式,创造出既具民族特色又有时代气息的版画作品。

尤为可贵的是,抗战版画的民族化探索保持了开放包容的姿态。艺术家们既深入挖掘传统艺术资源,又积极吸收外来艺术优长,如将德国表现主义的情感张力与中国线描的韵律美相结合,创造出既具民族特色又有现代气息的艺术形式。这种开放性的创新道路,对中国美术的现代发展具有重要启示意义。

站在抗战胜利80周年的历史节点回望,这些历经战火洗礼的版画作品依然散发着永恒的艺术魅力。它告诉我们,真正的艺术创新必须扎根于民族文化的沃土,必须与人民同呼吸、共命运。在当今时代,抗战版画所彰显的文化自信与创造精神,依然值得我们深入思考和借鉴。这些黑白分明的画面,不仅是历史的见证,更是照亮未来的精神火炬。

《光明日报》(2025年07月20日 12版)