点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文学里念故乡】

作者:叶辛(中国作协原副主席)

由于我曾经在贵州山乡修文、息烽、开阳三县交界一个叫砂锅寨的地方插队落户,当了整整十年七个月的知青,描写砂锅寨的民情风俗和生活劳动的文章比较多,给很多人留下了一些印象,就说那里是我的第二故乡。我从来没有否认过。又加上我在那里写了几本书,走上了文学创作之路。我经常说,我的文学之路是从崎岖山乡的小路上,一步一步走出来的。故而,人们往往更多地谈我的第二故乡,却把我真正的故乡疏忽了。

资料图片

其实,我出生在上海边边的昆山花桥一个叫天福的小村子里。生下来刚刚4个月,我就被母亲抱到上海,从此在上海这座城市里长大。还是在童年时代,母亲时常告诉我,家里的房子叫绿竹堂,前樟后槐,走出院子门,就是通向三个方向的三座桥。桥下是小河的流水。至今为止,小河流水和三座桥尚在,院落则由于无人居住已经被一片绿荫所遮盖,而房子早已坍塌。即使如此,从小爱读书的我,还是能想象得出,我出生时的故乡是典型的江南水乡。当然,我记忆中更为深刻的是自小长大的上海弄堂里的生活气息。

无论是想象中的小桥流水人家的江南老家出生地,还是弄堂里的烟火气及形形色色上海人的人生百态,上海及周边故乡的一切,对于塑造青少年时代我的性情有着潜移默化的影响,这是难以抹杀的。而且正是这种塑造,使我后来更加明显地感受到贵州山乡和上海都市对比的强烈。

很多人曾经问我:你的处女作怎么会是《高高的苗岭》?为何写的是一个苗族放牛的娃娃?其实答案很简单,在贵州山乡最早接触到苗族、布依族等少数民族同胞时,我就被他们所居住的吊脚木楼,他们的民族风情吸引了。只因在我眼前展现的这一切,居住环境,山川河流,他们的服饰打扮,以及一个个活灵活现的男女老少,和我自小熟悉和感到亲切难舍的上海故乡生活太不相同了!写一写他们不仅是有趣的,并且我可以肯定,外面世界里的人们,对此也是不了解甚至不知道的,因而也必然是有价值的。

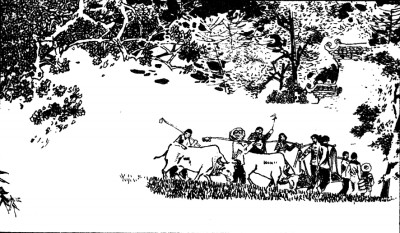

叶辛的小说《我们这一代年轻人》描绘了城市知识青年在贵州山区生活经历。图片选自根据小说改编的连环画。资料图片

正是本着这样的认识,在创作小说时,我时常点明他们来自上海,他们的言谈举止总是带着上海人的烙印、上海家庭的烙印,上海在整个20世纪几乎可以说是弄堂组成的城市烙印。久而久之,这样的观察角度使我经常带着上海人的目光看待西南山乡里村寨的一切。也许是我在村寨里和各族老乡们相处太久了,我也经常用山里人的目光来看待县城、州府、省城,乃至上海、北京、天津、广州等大城市。当两束目光交织在一起的时候,我总能捕捉到一些生活乃至时代和整个城乡社会的新意。长篇小说《蹉跎岁月》是这么让我寻找到角度的,《孽债》同样是这样被我捕捉到新意的。这两部长篇小说被改编为电视剧播出时,也许人们太关注主人翁们的爱情婚姻和孩子们的归宿了,其实我的创作深受故乡上海和西南山乡落差巨大的生活环境所浸染和触动。

正是从这么一种故乡情结出发,当“丝路百城传”丛书组稿时,我写出这套丛书的第一本《上海传》,并且很快出版了英文版、俄文版,比起出版《孽债》英语版都快。有人说,你是上海人,从小在上海长大。且在从事专业创作,写起《上海传》来当然驾轻就熟。我回答说,本着对第二故乡的熟悉、热爱和挥之不去的青春情结,我还写出《叶辛的贵州》《打开贵州这本书》,作为散文集子,这两部书甚至比《上海传》的印数还要大。

还可以讲一讲长篇小说《华都》的创作。除了20多年前初版印了20多万册之外,这本纯粹写上海的书也已经再版几次了,尽管不能和换过24次封面的《蹉跎岁月》及18次封面的《孽债》相比。这本书写的是生活在一幢叫华都的大楼里,三代上海女性追求美满姻缘和幸福感情归宿的故事,折射出来的是上海这座都市里恋爱婚姻、家庭伦理的演变。书出版之后,有读者在见面会上询问:你离开上海那么多年,怎么回来没几年,就构思写出这么厚的一本上海生活的书?我告诉这位细心的读者,只因我有浓厚的上海情结,虽然多年栖居在贵州,但故乡上海无时无刻不在我的记忆之中,上海在我心中,上海也在我的梦里。

时时在梦里思念着江南和上海,时时又把我的这种思念感情和生活着的第二故乡来对比,在20世纪80年代初期,我又写出“巨澜”三部曲。这部书由《基石》《拔河》《新澜》3本组成。人民文学出版社在内容提要中介绍:这是一本全景式反映改革开放的长篇巨制,史诗般再现了中国乡村翻天覆地巨变的恢宏画卷,小说饱含对祖国和人民命运的深切关怀,洋溢着浓郁的乡土气息,以简洁抒情的笔触,描绘了从乡村、县城直到省城的广阔画面,深刻反映了我国农村的巨大变革。

这一段话是当年人民文学出版社老编辑黄伊先生看了我书稿以后的审读意见。实事求是地说,“巨澜”三部曲没有《蹉跎岁月》和《孽债》的影响大,但是40多年来也再版了6次。其实,在我为写作“巨澜”三部曲做准备的日子里,在3卷本陆陆续续发表、出版的过程中,有些同志,甚至是很有见地的老编辑老作家曾经劝过我,说你现在最需要的是突破,是超越《蹉跎岁月》,不要去搞这种题材了。

我感谢他们对我的关心,但我没有听他们的。如果他们知道我和贵州偏远村寨的农民们在乡下挨过饿,愁过春粮,忧心地在大旱之年的半夜三更还徘徊在田埂上,他们就会理解我为什么要写这么三本书了。

世界上所有的作家都和他们的同时代人生活在各自的城市或乡村,都和他们的同时代人经历着人间的一切。刚刚过去的这几年,我宅在家里,一直探索写点什么,看如何捕捉当今生活和时代的新意。就在不断地思考和诘问自己的时光里,我写下三部长篇小说,分别是《魂殇》《婚殇》《恋殇》。三本书虽然各有侧重,《魂殇》是探讨功成名就的人士灵魂如何安放的问题,《婚殇》写的是大龄女性的婚姻困惑,《恋殇》则反映了当今的恋爱世态。

有读者说,怎么我们刚刚意识到的一些问题,你却写出长篇小说来了?我只能说,还是要感谢我对生活和时代两束目光的观照吧。在当今中国社会,人们更加关注精神需求的质量,在恋爱婚姻这样严肃的感情问题上,人们有更深入和全面的考虑。当然,“恋爱婚姻、家庭伦理是文学永恒的主题”这个古老的定论,也是激励我不断写下一些新东西的动力。

《光明日报》(2025年07月30日 14版)