点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【学术争鸣】

作者:白军鹏(东北师范大学文学院、“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台副教授)

关于“昆仑石刻”的讨论,在研读各家观点之后,可以发现持伪刻说的学者普遍会提到石刻的“书风”问题,并有专注此一点对石刻的真伪进行讨论者。如刘绍刚认为:“从其行款、字的疏密大小以及用笔的笔势等方面看,这件石刻属于作伪的可能性极大。”鲍强谓:“‘昆仑石刻’整体气息偏弱,细节上用刀不果断,前后不一,冲出时有。与确信的秦小篆和其他战国文字相比,从审美角度看有些不新不旧,细节时有纠结犹豫的感觉。”衣雪峰谓:“‘昆仑石刻’根本的破绽在于,其书风不能与其使用场合应有的庄严、郑重、典雅相符合。”并认为其中一些文字混用了秦石刻、秦诏版、秦简、秦印、《袁安碑》或近代篆书。丁万里的态度相对持中,不过他也提到“然而细品读‘昆仑石刻’,个别字的艺术处理还是值得商榷的”。

在出土文献研究中,“书风”即文字的书写风格对于辨伪来说确实是需要参考的重要标准。有时甚至仅仅根据这一标准即可判定真伪。

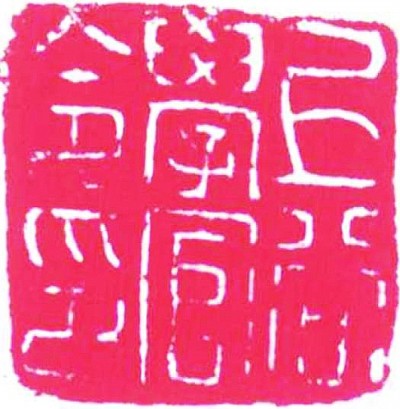

邵磊在《古玺印辨伪浅谈》一文中说到:“客观地说,并非所有印文艺术水准差的印章都是伪作,但伪印的印文艺术水准普遍较差,甚至丑陋不堪,往往是不争的事实。”他列举了《山东新出土古玺印》一书中的数枚伪印为例,最为典型的是第76号汉印“建安司马”(见图①)及第99号晋印“上谷学官令印”(见图②),认为印文“拙劣不堪,一望而知是赝品无疑”。孙慰祖在《封泥的断代与辨伪》一文中曾举两例伪品(见图③④),认为其“书法拙劣,完全不合汉晋南北朝印文法度”。我们以邵磊、孙慰祖两文中所举四例来看,若稍有古玺印及封泥研究经验即可知这四例均属伪品无疑。而且这个判断是能够获得绝大多数学者支持的。在这样的情况下,“书风”在真伪判断上有“一锤定音”的作用。

①

②

③

④

不过正如丁万里分析的那样:“书法艺术风格的判定具有较强主观性,学者基于不同的认知与审美,往往各持己见,难以形成统一且绝对正确的定论。”在出土文献领域进行辨伪工作,对于那些并非“一眼假”的材料,“书风”的效力有限,往往无法取得一致的意见,有时甚至会产生截然不同的判断。

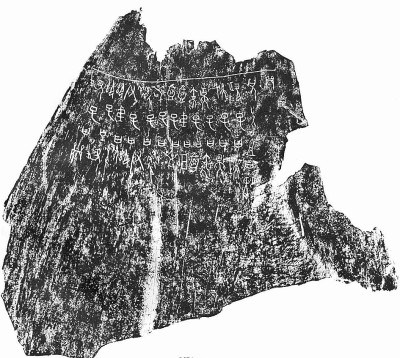

在众所周知的关于“家谱刻辞”(见图⑤,即《库方二氏藏甲骨卜辞》1506)真伪的论争中,胡厚宣认为该刻辞:“行款呆板,字迹恶劣”,笔画“毛糙粗涩”;齐文心也评价其“通篇文字刻工粗疏,字体软弱”。与之相反,于省吾则力主“其文字姿势遒硬调协,其行款屈曲自然,皆非作伪者所能企及”。于、胡、齐三位先生均为著名的甲骨学家,其正式发表的意见必然是建立在多年的研究经验之上,但是他们对“家谱刻辞”风格的判断截然相反,恰好说明了“书风”判断的较强主观性,正所谓“言人人殊”。

⑤

在关于雒阳武库钟铭文(见图⑥)真伪的论争中,虽然学者们主要聚焦于“元封”年号的使用问题,但是对铭文的“书风”也有所关注。主张伪刻说的辛德勇谓:“再看铭刻字体。从所刊印拓片来看,较诸同一时期的秦汉铜器铭文,其字迹、行气似均显过于拘束严整,欠缺应有的自然灵动韵味。”对此,郭永秉明确提出反对意见:“就我对秦汉文字的了解而言,钟铭的所有字形都没有任何破绽,可以说刻写得有根有据,一笔不紊,十分精美。”

⑥

如果从“书风”的角度来看,辛德勇的证伪与古文字学者的一般判断相悖。不过,作为秦汉文字的研究者来看,钟铭的刻写实在如郭永秉文中所说“十分精美”,也并不欠缺所谓的“自然灵动韵味”。

以上几例意在说明,出土文献的辨伪,要注意对“书风”标准的把握。诚然,它往往是人们判断真伪的第一感觉,但是这种感觉是否准确,也常常因人而异,对于那些“一眼假”者,学者们往往有共识;而对于单从“书风”角度判断存在争议者,则需要谨慎辨伪。事实上,无论是甲骨、青铜器,还是玺印、墓志,其辨伪成功的经典范例无不综合考察了各种因素,往往使之定谳的证据都不是“书风”。

我们再看“昆仑石刻”,如果将其与尚残存部分文字之琅琊台刻石及泰山刻石相比,给人的第一印象确实是存在一定的差异。这种差异也确如有些学者认为的那样,存在高低之别。但是“昆仑石刻”与前引伪品玺印、封泥及木简显然不在同一层面上,尤其是考虑到其余三石的“最高级别”与“最高规范”,“昆仑石刻”就更不能用所谓的“一眼假”来论定了。

将“书风”作为判断“昆仑石刻”真伪标准贯彻最为有力的是衣雪峰。他将石刻中的部分文字与同时期文字材料进行类比,认为“皇帝”“廿六(卅七)”似混用秦诏版,“大夫”水平不及秦封泥,“年”似混用近代写法,“三月、己卯”似混用《袁安碑》、秦右卯廿六刻石,“到”似混用秦印,“前”似混用秦简、大篆,“里”似混用秦简或西汉石刻。

这种认识较为新颖,不过到目前为止,我们尚未在出土文献中见到这种“百衲本”的作伪材料。考察“昆仑石刻”,其文字风格整体上是一致的,并未呈现出东拼西凑的特点。而衣雪峰在论证“书风”时则表现出较强的主观性。如在对“大夫”进行考察后,认为“中间两竖笔,显得局促、干瘪、迟疑”。然而,与同时代的“大夫”比对后即可知石刻中的文字并无所谓的局促、干瘪或迟疑,仅仅是两竖笔略近而已。至于文中常常提及并据以为说的“秦书八体”中的“摹印”与“大篆”,在文字学研究中本来就存在争议,拿来论证石刻真伪,其效力自然也要大打折扣。

刘绍刚则更关注“行气”的问题。他认为“昆仑石刻”与其他各类秦代石刻很大的一个不同是没有“行气”,并谓:“遍观秦汉石刻,及铜器刻辞,绝无此类凌乱不堪的章法存在。”而与之相关的是字的疏密不均、大小不协调。刘绍刚的这种认识忽略了“昆仑石刻”凿刻的客观条件,这种“因石赋形,自然排布”(丁万里语)恰可表明其并非伪作:毕竟,按照常理推断,具备如此水平的作伪者,必然不会忽略行款整齐的问题。

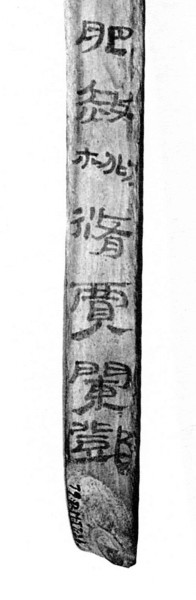

敦煌马圈湾汉简有一枚四棱觚(编号639),上面写有30个人名,与其他习字简相比,这枚木觚上的文字更为规范,且内容完整。不过我们仍然认为其并非范本,而是习字之用。其中一个理由是觚的第三面最后两字字间距明显比其他文字间距要小,而其下部又有残缺。据此可知这个残缺在书写前便已存在,因此才导致了最下两字间距被迫缩小,从而与其他部分不同(见图⑦)。而这也可从另一个侧面表明“昆仑石刻”文字疏密不均并非其伪作之证。

⑦

前述辛德勇文中亦提及行款问题:“雒阳武库钟铭文过于整齐地在钟腹上部作长长两竖行排列,这在同一时期铜器铭文中,是绝无仅有的。”这里特意强调了“过于整齐”,而这又与刘绍刚讨论的“行气”相悖了。可见,行款的整齐与否对于辨伪来说,在一些场合其效力也是有限的。

若作进一步考察,可以发现持“昆仑石刻”伪刻说的学者中有相当一部分从事过书法研究与创作,而这种学术背景很容易令其依据“书风”对石刻进行辨伪或持怀疑的态度,不过“昆仑石刻”最初一定不是作为书法作品凿刻的已无可置疑。因之,对“昆仑石刻”进行辨伪,要适度把握“书风”这一标准,避免“矫枉过正”。

(稿件统筹:李蕾、王笑妃、田呢)

《光明日报》(2025年08月04日 08版)