点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【青春如是】

光明日报记者 彭景晖 光明日报通讯员 甘越

已经静不下心来看几页书的林晓薇,终于行动起来了。

傍晚七点,上海杨浦区一家社区教室,这位27岁的代码开发工程师提起毛笔,墨汁在宣纸上晕开。“静水流深”四字写得不好,但不要紧,这是她参加市民夜校书法课的第三周,也是她“深度学习行动”的关键一步。

两个月前的一次约会,林晓薇几度在电影院睡着。男友的话刺痛了她:“别说看书,你现在连一个完整故事都消化不了吗?”她猛然发现自己陷入怪圈:下班回家只想瘫着刷短视频,书架上的小说落了灰。“看一部两小时电影都要分三次,中间必须切出去看看短视频‘换换脑子’。”她苦笑着形容那种疲态——并非身体劳累,而是精神上挤不出一丝力气接触深度文化内容。

这种状态,不少网友表示深有同感。他们深度学习的动机,文化鉴赏的能力,似乎已遗失在互联网时代的某个角落。

为了走出怪圈,林晓薇报了夜校书法课,在男友监督下制定了颇为正式的“深度学习能力恢复计划”:每周两次书法练习,其间禁止主动用手机;每月精读一本书,每次阅读至少持续一小时。“练字磨的不是墨,是浮躁的心。”林晓薇告诉记者,“这不是要回到学生时代,而是重新掌握精神呼吸的节奏。”

记者是在某网络平台“深度学习能力康复讨论组”中认识的林晓薇。和她一样力图治愈“无法集中精力进行深度阅读”“写论文依赖人工智能”之症而聚集于此的,有6000多人。有的人已找到办法,努力养成良好的文化体验习惯,但更多的人仍深陷困局。大家互相鼓励,一起找办法。

这场力图恢复文化参与状态、提升文化鉴赏能力的“深度学习行动”,有越来越多青年人加入进来。

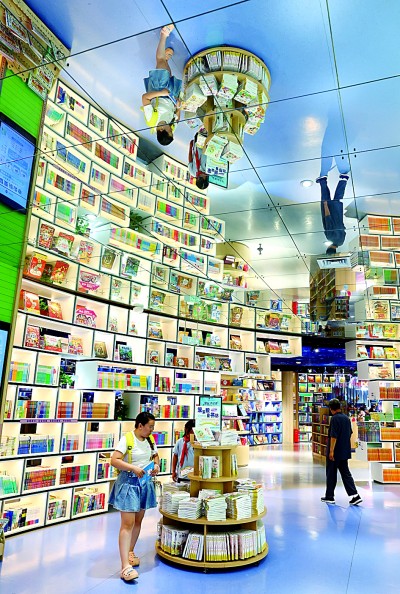

不少人选择在闲暇时间去书店读书。新华社发

1.总吃“速食”,总落“主食”

几个月前,记者来到王悦在北京朝阳区的出租屋时,这位25岁硕士研究生的平板电脑,播放着“5分钟读完《尤利西斯》”。屏幕里夸张的AI解说似乎有点“本事”,长篇译文著作300多秒就讲完了。“人物关系都记不住呢!”王悦不好意思地咧着嘴,“原计划今年读十本书,但第一本都没翻完。我好像翻不完!”

书架上的《尤利西斯》原著“躺”了半年,包装壳还完好未拆。王悦看了看手机里的阅读记录:《局外人》读了17天仍停留在第13页,其间却刷完了2827条短视频。

在“深度学习能力康复讨论组”中,不少青年人跟王悦一样,有意识想恢复深度阅读习惯,但因长期沉迷于短视频等“精神速食”,难以进行深度学习和艺术作品鉴赏,“恢复计划”任重道远。

26岁的广告文案专员陈宇情况更糟。记者见到他时,一个简单的文创宣传文案让他“卡壳”两小时。“明明三年前还能给校刊写诗,现在脑中蹦一个词都难,非得查人工智能软件不可。”他苦闷地敲着键盘,最终交出一份充斥“绝绝子”“YYDS”等网络用语的文案。

“脑子里尽是些没有营养的东西!”他告诉记者,自己吸收文化内容的能力和热情,恐怕已被“电子榨菜”劫持了。

“电子榨菜”,同样是一个流行于网络的概念,指人们在吃饭休闲时观看的数字化内容,因其像榨菜一样能“下饭”而得名。在一些学者看来,若当作休闲的短时娱乐,享用“电子榨菜”无可厚非;若沉迷于此,深度学习能力是会丧失的。

某电子书平台年度报告为学者们提供了论据:用户单次阅读时长从2019年的35分钟骤降至2023年的12分钟,碎片化阅读占比突破78%。

31岁的产品经理吴菲对此深有感悟。这位名副其实的“电子榨菜达人”,凌晨加班吃夜宵时,也不忘播放视频《5分钟看完莎士比亚四大悲剧》。

“说来好笑,说不爱文化吧,我居然用文化内容视频‘下饭’。”吴菲自嘲道,“说爱文化吧,看的是5分钟精缩版。”她明白,那些被嚼烂又组装起来的肤浅内容,在思想深度、艺术广度上与原著有天壤之别;也明白看完视频,自己对莎士比亚照样一无所知。更为严峻的是,她现在连不得不深读的业务知识也看不进去了,“整个人的状态是浮躁的”。

“给投资人写的PPT里,用了三次‘颠覆性创新’,其实根本说不清创新逻辑。”吴菲细数自己的演讲稿,里面尽是些“痛点、闭环、赋能、颗粒度”等干瘪术语,意识到自己的表达能力、阅读能力似乎被遗忘在大学的戏剧社团——那时她和社团成员演席勒的《阴谋与爱情》,不翻材料就能写出5千字的人物分析。

一同执行“深度学习能力恢复计划”的网友曾安慰她说,不能只怪自己吃多了“电子榨菜”。“一个人的精力和时间是有限的,你工作强度那么大、任务那么多,哪有整块时间来做深度体验?”

吴菲认同网友的说法,但他们更认同的是:大家的“精神主食”,的确没有跟上。

2.深度学习习惯丢到哪儿了?

一些青年人深度学习能力的消退并非偶然,而是有着深刻的现实根源。重庆师范大学王茸等学者的调研,道出这一现象的持续发酵,源于数字技术的智能渗透等多种因素。

一方面,数字技术带来文化摄取方式和信息接收模式的转型,致使体验深度文化内容的能力和意愿“滑坡”。《中国短视频发展研究报告(2023)》显示,我国短视频用户规模持续保持高增长态势,2023年6月已达10.26亿,用户使用率增长至95.2%。正是在短视频等逐渐占据文化体验渠道的过程中,一些人的深度学习能力日益衰减。

学者项艺描述道:在“流量为王”的市场发展中,内容创作者们为了抢夺用户的眼球使出浑身解数,通过华丽夸张的文案、极具张力的表演、丰富的内容题材给用户直接刺激。用户日渐熟悉这种表达方式,形成了从“接受刺激”到“变得快乐”的反应通路,对于“接受刺激”和“变得快乐”的阈值也在日益提高。

王悦深以为然:“在尝过短视频的快餐后,我就难以再去啃文学原著的全麦面包了。”

“有时并非青年在业余时间难以摄取高质量文化,而是各种文化消费时刻刺激着青年的神经。”王茸在文章中指出,稍不注意,部分青年就会被带入更深层次的娱乐主义、消费主义的渊薮,致使部分青年在浅层需要中沉溺于低俗“快感”。

另一方面,工作生活边界的“溶解”,体力的透支,挤压了体验深度文化内容的精力和时间。

一家招聘平台的2024年职场人状态调研显示,75%以上的受访者需在非工作时间处理工作消息。“所谓下班,只是换个地方办公。”有学者犀利地指出,数字技术连通了物理空间阻隔,使得“下班”逐渐演变为“工作场景的延伸”。

典型如吴菲的经历:她的工作群鲜有安静的时刻,通勤时间被线上会议填满;她的智能手表监测到凌晨12点心率异常升高,连系统都会自动推送“压力管理课程”——此时她正在家中回复海外客户的邮件。少有缝隙的工作,使得她原本用于文化休憩的完整时段,被切割成15分钟以下的碎片。当深度阅读需要至少30分钟沉浸时,短视频自然成为最适配的填补物。

不少社会学学者对当下一些青年人的处境表示理解。他们认为年轻人在大城市的工作、通勤以及维护社会关系等活动,占据了大量时间与精力。它们形成的“挤压效应”,是一些青年人深度学习能力逐渐消退的客观原因之一。

他们同时呼吁社会各界特别是企业管理者,尽力给当代青年人提供健康科学的工作时间表,让他们拥有锻炼身体、修复精力、提升深度学习能力的条件,而不是用繁重的KPI(关键绩效指标)挤占他们本用于休息和学习的时间。

3.寻回失落的专注力与好奇心

在“深度学习行动”相关的多个讨论组中,网友们纷纷晒出计划表:每天与视频App隔离两小时;每周听一部电子书;发掘新爱好丙烯画;写论文时戒断人工智能软件……这些青年人无疑都能正视自己面临的问题,并试图积极寻找适宜的方法。

“下班新生活计划”小组成员赵煜的方法,是向自己的女儿学习。“女儿小学三年级,看书能坐一个多小时。跟她一起坐着看书,就是一种进步。”他说,“向小孩子看齐,没有什么可丢人的。”

话题“像孩子那样专心”得到很多点赞。在互动留言板中能看出,那些曾通过学习、考学获得大城市入场券的青年人,大多数在儿童时代就养成了良好的学习习惯,只不过在大学后、在手握智能设备后逐渐流失了深度学习的状态。“现在,是时候把儿时那个好读书、能读书的自己找回来了!”他们互相勉励道。

对于有严重网瘾的陈宇来说,适时戒断网络依赖、拥抱线下生活是当务之急。在好友的鼓励下,他第一次跨省去看敦煌特展。吹着西北凛冽的风,听着雄浑的音乐《河西走廊之梦》,他在古老壁画前,感受到来自内心深处的喜悦。虽然敦煌的不少文化遗产,还是能让他时时想起游戏《黑神话:悟空》的场景,但他切身体会到,在文化产品后端品尝游戏设计者“喂给的菜”,与在文化灵感的源头品尝“最初的食材”,有本质上的不同。

“既然要深度学习能力,当然要吃最天然、最健康的菜!”陈宇感慨,“这趟文化体悟之旅真不是一句‘绝绝子’就能形容的。”如今陈宇的眼光中,已经甩掉了不少颓丧之气。

林晓薇恢复深度学习能力的办法,是先恢复兴趣和好奇心。“保持好奇心,并跟随它去主动追寻文化体验,而不是靠算法推送到面前。”在寻找青年夜校的过程中,她发现培养慢品味的兴趣班数不胜数。哪怕回到安徽老家,也有糖艺、手风琴、非遗竹编、芭蕾舞、演讲口才等兴趣班,可安放她的好奇心。

报名书法班当天,她体会到“夜校热”——上午10点开放报名,1分钟内,8000多人抢50个课程名额。在失望地刷新页面时,突然弹出的“书法班候补成功”的通知让她欣喜。“比抢演唱会票还刺激,抢到的是精神氧气。”她在朋友圈感叹,“原来,和自己一样想加入‘深度学习行动’的朋友,有这么多!”

如今,王悦读《尤利西斯》已读了一半;赵煜能保持45分钟读书不分心、看舞台剧不碰手机。不过,困于繁重工作的吴菲,仍未找到合适的办法。她试着提高工作效率,也努力撰写非模板化句子,但深度学习能力恢复计划始终难以落地。她希望在网上或在身边,能有高人为她指点迷津。

在“深度学习行动”相关的众多网络小组中,一篇帖子被广泛转载,它道出了很多青年人身体力行恢复文化参与状态与提升文化鉴赏能力的感悟,也让人动容——

“了解自己,关爱自己,顺应自己,不断注入心灵的活水,让各种情绪流动起来。你的心得到了滋养,才有余力将这份清流流向外界,你才有力量去探索更大的世界。”

(应受访者要求,文中部分人物姓名为化名)

《光明日报》(2025年08月05日 12版)