点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【向未来与中国同行】

作者:王懂棋(中央党校〔国家行政学院〕习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员)

当今世界正处在国际局势和全球格局深刻变化的时代背景下。面对复杂多变的国际国内形势,老挝,这个中南半岛上唯一的内陆国家,正在积极探索一条符合自身特点、独立自主的社会主义现代化道路,全力推进国家发展振兴。

老挝高度重视与中国的关系,在双方交流合作中注重借鉴中国式现代化的经验与智慧。中老两国从理想信念相通、社会制度相同、发展道路相近的社会主义友邦,逐渐走向志同道合的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。

1月2日,中老铁路国际货物列车在云南省昆明市王家营西站进行装箱作业。新华社发

铁路故事:“陆锁国”变“陆联国”

老挝是中南半岛上唯一的内陆国家,过去常被称为“陆锁国”,公路、内河航运、航空曾是出行的主要选择。中老铁路的开通,打破了老挝“陆锁国”的困境,为其在出行方式、产业结构、经济体系等方面带来了深刻而长远的变化。

中老铁路北起中国昆明,南抵老挝万象,全长1035公里。2021年12月3日,在中老两国领导人的共同见证下,中国昆明站内的复兴号“绿巨人”和老挝万象站内的“澜沧号”动车组列车,满载着两国人民的期待,开启了一段跨越山河、相向驰行的旅程。老挝国家主席通伦·西苏里在通车仪式上激动地说:“老挝人民的梦想实现了。”

截至2024年12月,中老铁路全线单月旅客发送量由开通初期的60万人次增至160万人次。国内段日均开行客车由8列增至最高86列,累计发送旅客3560万人次;老挝段日均开行旅客列车由初期4列增至最高16列,普速旅客列车扩编为10辆以上,累计发送旅客超740万人次。

中老铁路缩短了交通时间,为经济社会活动带来了便利,也加速了老挝的现代化进程。

苏佳浩是老挝中央组织部的工作人员,出生在老挝北部丰沙里省本内县。2015年,他到位于万象的老挝国立大学读书时,要乘坐大巴辗转20多个小时才能到达学校。“行程总共800多公里,万荣县以北的绕弯山路总是让人胆战心惊,可即使心里再害怕也没有办法,因为汽车是出山区的唯一选择”。

中老铁路开通后,苏佳浩回家的行程已经缩短为7个小时,从万象坐火车2小时到达乌多姆赛省后,再转乘5小时汽车到家。“火车从平坦的万象平原驶向北部山区,隧道接踵而来,能在崇山峻岭里修出这么一条铁路来,太不可思议了!”他感慨道,“中老铁路不仅是中国和老挝的,也是东盟国家共同的黄金通道,我经常在车上看到不同国家的人来来往往。”

中老铁路的开通不仅是基础设施建设的突破,更是经济变革的新开端。中老铁路犹如一道曙光,照亮了老挝的发展前景。

过去,老挝出口的产品很有限,大多是初级产品,如木材、矿石等。现在,在传统贸易大幅增长的基础上,许多新贸易品类也开始出现,如老挝的香蕉、西瓜、咖啡等高附加值农产品直接销往中国市场。

因为运输成本高、途中损耗大,榴莲在中国市场的价格曾经长期居高不下。中老铁路“澜湄快线”冷链列车采用定时、定点、定线、定车次的高效运营模式,大幅缩短了运输时间,货物流通速度实现了质的飞跃,让越来越多的中国消费者实现了“榴莲自由”。

中老铁路的影响远不止于贸易和物流,更引发了旅游业、产业结构等方面的巨大变革。通车前,老挝全年接待国际游客不到400万人次,其中大部分还是来自周边的短期游旅客。现在,老挝的区域物流中心和交通枢纽作用正日益彰显,铁路沿线的旅游城市如万荣、琅勃拉邦等地,游客数量翻了数倍,酒店、餐饮、导游等相关行业蓬勃发展。

此外,基于铁路运输的“铁轨上的产业协同”模式正日益成熟,老挝的橡胶、矿产和中国的新能源、光伏等产业正通过铁路实现产业协同、优势互补。“资源—加工—市场”的跨境产业闭环逐渐成形,铁路沿线正发展成为新的产业带。

老挝国家政治行政学院经济学与经济管理部副主任坎潘·鹏帕迪说:“老挝将中国的共建‘一带一路’倡议与本国的‘陆锁国’变‘陆联国’战略定位结合起来,打造现代化经济互利共赢。”

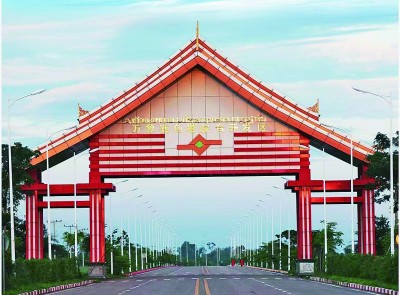

老挝万象赛色塔综合开发区 王懂棋供图

命运与共:国之交在于民相亲

近代以来的老挝经历了颇多坎坷,沦为法国殖民地后,老挝成为一个被人遗忘的角落,国内资源常年遭到掠夺。老挝国家主席通伦回忆道:“二十世纪六七十年代的越南战争期间,美国还对老挝发起‘秘密战争’,投放了多达200万吨的炸弹。”

“老中两国不仅是邻国,还是有相同社会主义理想的伙伴。两党、两国政府和两国人民都有美好的传统友谊。”老挝总理宋赛说,“在老挝救国战争时期,兄弟般的中国共产党、中国政府、中国人民给予了老挝人民革命党、老挝政府、老挝人民不求回报的真诚支持。”

两国人民在长期的反帝革命斗争中同甘苦、共患难,结成了深厚的战斗友谊。美国入侵越南期间,为支持深陷战争泥潭的老挝,中国在广西南宁建设老挝“六七”学校。1967年,现任老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦作为带队教师,护送第一批老挝学生前往位于南宁的“六七”学校。

1961年中老建交前,时任老挝外交大臣贵宁·奔舍那多次前往中国,同老一辈中国政治家结下深厚友谊。20世纪60年代,奔舍那家族中的8人开始了为期数年的北京生活,他们先后在北海幼儿园、史家小学和八一学校就读,其中就有现任老挝国会副主席宋玛·奔舍那。

老挝与中国的独特感情增强了相互认同,也增强了老挝不断探索自身现代化的信心。“中国式现代化是马克思主义中国化的生动实践。”老挝驻华大使宋蓬认为,“中国对发展的长远规划、实事求是的精神和对自身发展的深入思考和研究,为全球发展提供了借鉴。”

“老挝一号”通信卫星项目是中老两国在高科技领域合作的标志性项目,于2015年11月成功发射。“‘老挝一号’通信卫星服务覆盖整个中南半岛及东盟地区,搭建了一条天基信息通道,圆了老挝人民长久以来的卫星梦,对老挝意义重大。”老挝前邮电部部长谢姆·蓬马占说。

2020年初,新冠疫情在全球范围暴发,老挝教育部快速设计并推出了符合老挝国情、基于卫星电视的远程教育平台,使学生可以居家学习,“老挝一号”卫星及其地面站系统设备发挥了重要作用。2020年5月,老挝首个聚焦教育学习的电视频道——老挝教育体育频道通过“老挝一号”卫星及其DTH卫星电视平台试播,同年8月面向大众开播。

“现在老挝全国都在使用这颗卫星的服务。中国为老挝研制的通信卫星具有世界领先水平,使老挝能够参与国际社会对外层空间的探索、开发和利用。”工程师蓬普琳认为。

电力短缺曾经是老挝发展难以言说的痛。受到设备技术缺乏和基础设施落后的双重制约,老挝一度难以将其拥有的丰富可再生能源转化为电能。今天,这种痛苦已不复存在,老挝正成为“东南亚蓄电池”。老挝南欧江梯级水电站运营以来,发电量占到全国用电量的33%。2025年2月,中老500千伏联网工程老挝段启动建设,老挝首个光伏+储能项目进入实质性运营新阶段。“当下,老挝电力装机容量达11000至12000兆瓦左右,不仅能够满足老挝国内大部分用电需求,还能把大量电力出口至周边国家,比如泰国、越南、柬埔寨,甚至通过泰国输送至马来西亚和新加坡。”宋赛说,“电力已是老挝重要的支柱产业之一。”

5月29日,在老挝首都万象城郊金花村,村民在中国农业技术支持的大棚里摘菜。 新华社发

占芭花开:传统与现代的融合

走在万象街头,很容易感受到一个国家奋力奔向现代化的气息和脉搏。这座城市白天车水马龙,各项基础设施不断改善。

老挝万象赛色塔综合开发区是老挝国家级经济专区,也是中国在老挝唯一的国家级境外经贸合作区。开发区位于万象市的主城区东北方,是万象市新城区的核心区,占地11.5平方公里,提供全过程“一站式”服务平台,为投资者从项目前期考察到项目落地、建设、运营全过程提供全方位的服务,还为入园企业的融资、保险提供支持。开发区建有10万平方米左右的标准化厂房和可容纳5000人的8栋厂区宿舍楼、南北部商业区、公交车站、垃圾中转站、医疗站等,可为入驻企业提供综合配套生活服务支持。目前,中国、老挝、泰国、新加坡、日本、韩国等9个国家的企业已经入驻园区,入驻企业计划投资总额超过35亿美元。

“开发区引进了多家知名企业,帮助老挝填补了电子产品制造、生物医药、农产品加工、纺织品加工等多个制造业领域的空白,显著推动了老挝工业发展。”万象赛色塔综合开发区投资服务中心主任通洛说。

老挝员工丽达来自西北部的沙耶武里省。她之前很少接触到现代化的生产设备,但通过培训很快掌握了操作技术。“在这里工作有保障,吃饭有补贴,宿舍及水电费都由公司承担,除留些零花钱外,大部分工资都能寄回家里。希望沙耶武里将来也能有这样的现代化工厂。”丽达说。

在现代化进程中,老挝正经历传统和现代加速融合的阶段。“老挝的国家文化、民族文化与时代文化相互交融,彼此促进,日益形成内容丰富、内涵深厚的文化体系,为国家发展和社会进步带来了实实在在的滋养。”老挝国家政治行政学院哲学教研部主任赛坎·蒙马尼冯说。

走在老挝城市的大街小巷,占芭花随处可见。占芭花是老挝国花,花型清雅脱俗。老挝人民认为,这一美丽的花朵代表美好高尚的品德,白色象征着老挝人民的诚实、质朴、勤劳,黄色象征着高贵、希望与辉煌。正如老挝名曲《占芭花》中所唱的那样,“啊,占芭花,看见你,心中升起了太阳;望见你的心,你的芳香在我心中荡漾;你娇艳的容貌,让我思绪万千,想起无数往事;每当寂寞忧愁时,是你分担我的惆怅。占芭花呀,从童年起,你和我形影不离”。占芭花高雅的清香是这个国家留给众多来访者的特殊回忆——自信而坚定。拥有千年历史的老挝正以一种独特的气质迈向社会主义现代化,像占芭花一样绽放在世人面前。

《光明日报》(2025年08月07日 12版)