点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

赋能千行百业 走进千家万户

人工智能潮起云涌

光明日报记者 刘坤

最近,人形机器人“很忙”,有些“赶场”参加各种展会,表演踢足球、扭秧歌、叠衣服、调制饮料等才艺;有些经过岗前培训,成为工厂车间里的“明星员工”,一天到晚不停搬运、巡检……

“人形机器人已经进入服务业、家用、工业等场景中,未来3到5年,人形机器人应用会越来越广泛。”浙江杭州一家机器人科技公司负责人说。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。随着大模型等技术迭代演进,人工智能与各行各业加快融合。当前“人工智能+”在经济社会发展各领域有哪些新成果?如何让人工智能加速从“实验室”奔向“应用场”,更好地赋能千行百业、走进千家万户?记者就此进行了采访。

浙江金华,学员在一家AI智能驾校通过智能驾驶舱模拟机练习驾驶技术。新华社发

AI创新呈群体性突破之势

只需输入一段话,就能生成相应的短视频;戴上智能眼镜,无需手持设备,通过语音即可进行信息查询、功能调用等操作……在近日举办的2025世界人工智能大会上,人形机器人、大模型、智能眼镜等3000余项前沿技术产品精彩亮相,让不少观众感叹“像科幻片的场景变成现实”。

会上,由中国科学院联合团队研发的“磐石·科学基础大模型”正式发布。该模型依托1.7亿篇文献构建知识地基,以往需要3至5天才能完成的文献调研工作可缩短至20分钟。此外,中国移动、百度、腾讯等企业展示的大模型同样吸引了众多目光。

当前,智能化浪潮风起云涌,人工智能领域创新呈群体性突破之势,语言大模型、多模态大模型和具身智能等领域发展日新月异,推动人工智能向更高效的方向快速跃迁。

国家网信办网络管理技术局副局长张光耀介绍,我国生成式人工智能快速发展,大模型创新加速,应用场景不断丰富,用户规模节节攀升。截至目前,共有490余款大模型在国家网信办完成备案,大模型应用个人用户注册总数超31亿。

“今年上半年,AI手机、AI电脑、AI眼镜等人工智能终端已超百款,成为拉动经济发展的新增长点。”工业和信息化部总工程师谢少锋说,科技成果转化规模更加壮大,人工智能赋能作用持续加强,我国培育并开源的人工智能大模型,加快在电子、原材料、消费品等行业应用,形成一批新模式新业态。

数据显示,目前,全球人工智能企业超3.5万家,我国人工智能企业超5100家,全球占比约15%,产业规模持续壮大。此外,全球人工智能独角兽企业271家,中国71家,全球占比约26%。

中国信息通信研究院院长余晓晖表示,我国人工智能产业不断壮大,新技术、新应用、新业态不断涌现,初步形成了领军企业带动、独角兽崛起、专精特新生根、初创企业涌现的良好发展局面。

在哈尔滨工业大学一校区体育馆内,学生在体验AI职业咨询。新华社发

求职者在2025年杭州市人工智能专场招聘会上咨询岗位信息。新华社发

处在应用落地关键窗口期

智医助理为医生提供临床辅助决策支持,气象模型为灾害性天气防御抢出“安全缓冲期”,工业智能体自主完成生产指令,“AI4S”(人工智能驱动科学发现)在量子计算、生命科学、深空天文等领域全面“开花”……

当前,人工智能与实体经济深度融合的特征更加明显。相关应用为工业制造、电商直播、医疗健康等领域带来效率和质量的飞跃,点亮了百姓对美好生活的更多期待,也为企业发展开辟了新赛道。

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅表示,随着人工智能技术加速迭代演进,经过市场初步检验,人工智能已具备解决一些现实场景中复杂问题的能力,对产业降本增效、提升全要素生产率等作用越来越凸显。同时,社会各界应用需求强烈,人工智能处在应用落地的关键窗口期。

“这几年,智能化新产品新场景竞相涌现,智能网联汽车、智能穿戴、智能家居等新一代智能终端不断推陈出新,智能机器人进工厂、进家庭渐成趋势,在生产生活各领域发挥重要作用。”蒋毅说。

日前发布的2025人工智能十大趋势报告显示,人工智能下一阶段,不只是模型能力的竞赛,更是从模型到平台再到场景的综合能力比拼,即打造“离产业更近的AI”。

今年的《政府工作报告》提出,持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来。

据了解,我国已经形成覆盖基础层、框架层、模型层、应用层的完整产业体系,算力规模居全球前列,培育出一批竞争力强的强大通用大模型和行业大模型。

“深入实施‘人工智能+’行动,加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道,推动赋能高质量发展,促进全体人民共享人工智能发展红利。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长许召元说。

蒋毅表示,国家发展改革委将会同有关方面,大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。

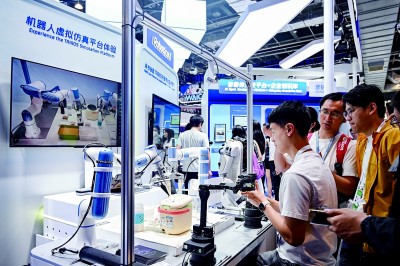

2025世界人工智能大会在上海举行。工作人员(左)在向参观者展示具身智能开放平台。新华社发

寻求发展和安全的平衡

在缅甸强震救援中,7小时极限开发的中缅英互译系统打通救援生命线;在新加坡的医院里,AI肿瘤筛查降低微小病灶漏诊风险,提升检查效率;在巴西的电网上,AI图像识别和巡检无人机的新组合,大幅提升巡检质效……

前不久,国家发展改革委发布《中国智·惠世界(2025)》案例集,集纳了中国推进人工智能国际合作的部分宝贵成果,展现了中国在全球人工智能发展中从强合作到惠全球的有益探索。

人工智能的发展不仅是技术革命,更是关乎人类文明走向的全球性课题。

随着人工智能大模型、生成式人工智能等技术在各领域广泛应用,数据偏见、隐私泄露等风险也随之增加,引发广泛关注。比如,大模型“幻觉”导致生成真假难辨的信息,妨害公众信任。如何在发展和安全之间寻求平衡,亟须进一步凝聚共识。

对此,中国高度重视人工智能全球治理,积极参与推动多双边合作,并倡议成立世界人工智能合作组织,积极推动早日形成具有广泛共识的人工智能全球治理框架和规则,确保人工智能在造福人类上最终修成正果。

“人工智能可以是造福人类的国际公共产品。深入实施‘人工智能+’,广泛开展人工智能国际合作,有助于增强国际竞争力,也为弥合全球智能鸿沟作出中国贡献。”国务院发展研究中心企业研究所副所长、研究员马源说。

国家发展改革委有关负责人表示,中国愿共享发展经验和技术产品,让人工智能发展成果更好惠及全球。

无论科技如何变革,都应当为人类所利用、为人类所掌控,朝着向善普惠的方向发展。

正如国际电信联盟秘书长多琳·伯格丹-马丁所言,当人们齐心协力时,对话能够带来包容性的合作、具体的行动和希望。人工智能并非目的,而是一种向善的手段,它将造福全人类,造福世界各地。

两台人形机器人在进行舞蹈表演。光明日报记者刘坤摄/光明图片

《光明日报》(2025年08月07日 05版)