点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:董涛(中国文艺评论家协会理事)

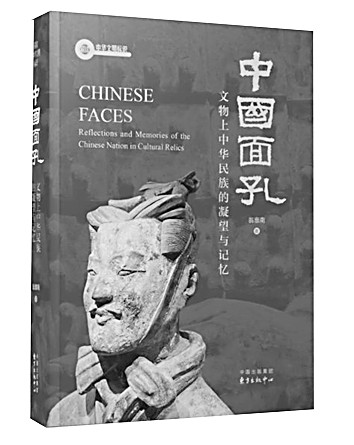

文博工作者翁淮南的新书《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》,近日由东方出版中心出版。该书着力探寻中华文明基因密码,融史料性、知识性、可读性为一体,具有深厚的文化内涵,读来让人不忍释卷,沉醉于中华文物与艺术创造之美。

《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》

翁淮南 著

东方出版中心

这部作品以“中国面孔”为题,具有清晰的辨识度和自然而然的亲和力。自古至今的中国面孔,是中国人血脉的传承,也可喻指中华文化的传承。身为国家博物馆的工作人员,作者拍摄了十万多张古代文物上的中国面孔,从中挑选出50副面孔进行讲述和分析解读。

这些中国面孔,呈现形式颇为丰富。其中,既有陶塑、泥塑,又有壁画、国画、油画。承载面孔的器物,既有瓷器、玉器、青铜器,又有书法、绘画、石刻。面孔人物,则既有神话人物,又有真实原型。书中所设“九州共贯”“六合同风”“四海一家”三个篇章,既自成一体又相互贯通,共同书写中国面孔及其背后的故事。

除了注重梳理面孔形态之外,该书还注重揭示面孔背后的文化内涵。无论是新石器时代的人首陶瓶,还是战国的彩绘立人木俑,抑或是东汉的说唱俑、魏晋时期的“驿使图”画像砖,每一件文物,作者都一一讲述其来龙去脉,梳理其代表的信仰或心理,努力展现文物背后的历史价值与文化价值。

中国面孔,可以是抽象的艺术创造,还可以是现实人物的艺术描摹。不论是徐悲鸿画作中移山的愚公,还是秦朝塑造的兵马俑,不论是莫高窟壁画上出使西域的张骞,还是清代画作中“开眼看世界”的林则徐,都反映着中华民族生生不息、奋斗不止的精神。这些人物,在《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》中都有展现。通过一张张生动鲜活的中国面孔,读者能感受到力与美,从而从心底生出自信与力量。

《中国面孔:文物上中华民族的凝望与记忆》以大量的史实和细节,以文字与图像的双重表达,叙述历代文物和美术作品的审美价值、艺术特征,讲述每个面孔背后的故事,剖析每个面孔蕴含的文化内涵和时代意义,从而让历史深处的文物和艺术作品焕发出新的时代光彩。这部作品,不仅是对文化传承的考量,也是中华民族身份认同的认真书写。

《光明日报》(2025年08月14日 11版)