点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【藏品的故事】

作者:朱剑(中国美术馆藏品征集部主任)

中国美术馆在建馆60周年之际,入藏了两件尘封大半个世纪的重要中国画作品:张安治1940年创作的《避难群》和刘元1944年创作的《流亡图》。二者创作时间相隔四年,犹如纸页的正反面,共同记载着抗日战火之下的历史图景。

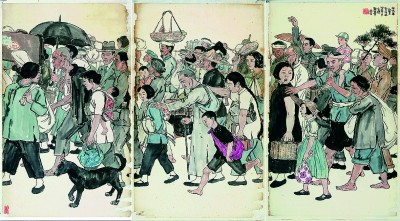

张安治的三联画《避难群》,表现的是在日军空袭预警中紧急避难的桂林百姓。近四十名男女老幼簇拥成惊惶的人流,每个人都被赋予了独特的外貌特征与情感状态。盲人拄杖、妇女抱儿、孩童牵母、主仆相扶,或顶篮、或提箱、或挑担、或背包,步履慌乱间,生活的重量和命运的无常一并压在肩头。而那些粗布衫下绷紧的肌肉线条,因急促呼吸而鼓胀的衣襟褶皱,亦在烘托紧张不安的气氛。画面最左侧,画家描绘了一位回望的妇女,在她的脚边还有一只紧紧追随的黑狗,其忠诚天性令人感慨。妇人的视线让人不禁想象:她在望什么?是身后已经看不见的家人,还是远处那可能永远回不去的家?这是对家、对故乡本能眷恋的一望,然而,她身后已无家可回,身前其实也无路可走。

避难群(中国画) 张安治 1940年

《避难群》画面中,伞骨与胳膊交错,包袱与婴儿相抵,没有天地,没有远方,只有挤压在一起的人群。农民、劳工、学生、商贩、买办、军警、仆佣、杂役……他们都像被塞进一个无形的囚笼,每个人都处于命运的枷锁之中。背景的留白,宛若战争撕碎的一切社会关系,让所有人都悬浮在历史断层中,都要被迫直面生命的脆弱,直面生存意义被战争抹除后的绝对荒芜。

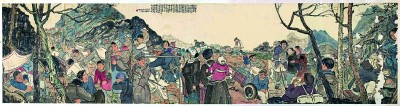

刘元的《流亡图》则是另一种表达。画面以青灰与土褐为主调,仿佛整片土地都浸透了流亡者的血泪。山峦如犬牙交错,稀疏的枯树伸展着痉挛般的枝丫,与近处佝偻的人影形成呼应。蝼蚁般的人群跋涉在无尽的山路上。画面左上角被山石树杈挡住的路口,暗示“在路上”本身便不啻一种酷刑。画面中心,也是逃亡的岔路口,画家用两组人物构成画面叙事焦点。左侧一组,是怀抱婴儿的妇女带着两个孩子,同情地凝视着一对倒地的夫妇,妻子正抱着垂死或刚刚死去的丈夫。妇女身边的戴帽男子,神情彷徨犹豫,茫然无措。其右,是正怜悯地望向这里的孕妇和身背幼婴的家人。这两组人物中的孩子衣帽上,是全画仅有的几抹亮红色,成为孕育在一片颓然萧瑟中的宝贵生机。显然,此处的人物关系之间,形成了蕴藏生命与希望的视觉隐喻。那些没有直接描绘的新生命,通过缺席反而获得了更强大的在场证明。

流亡图(中国画) 刘元 1944年

《流亡图》也是一曲关于“背井离乡”的复调悲歌。画中有很多人物,都是不同角度的背面。《避难群》中描绘的人群,姿态几乎都往前,说明避难者尚有明确的逃生方向。而流亡者的前方,是望不到尽头的未知。所以,画面上这些背影并非朝向同一目标,体现出被战争撕扯后四散飘零的状态。于此,画家以解剖刀般的冰冷笔调,将流亡的痛苦与煎熬一丝丝剥离呈现出来。

《流亡图》《避难群》的真实感和现场感,仿佛让观者都成为逃亡的亲历者、见证人。纸上墨色如泪,晕染出万千生灵的踉跄与挣扎。当然,作品的意义绝不仅限于历史叙事。因为画家用最朴素的记录,将最普通也最普遍的“人”放在战争的齿轮下,展示其被碾压的过程与结果。那些敌机轰鸣阴影里衣襟褴褛的身影,像飓风中的芦苇,即使被摧折却依然顽强挺立。相信每位观者,都会对此产生深深的共情。而这种情感,能超越历史、民族、国家与文明的界限,升华为人类共同追求的人道主义精神,指引人类未来的共同命运。

光阴流转,抗战胜利转眼已经八十周年。今天,当我们重审《流亡图》《避难群》以及类似这些被战火淬炼的艺术作品时,与其说它们是记录历史的证物,不如将之视为悬于人类文明穹顶的明镜。因为它们,可以照见战争逻辑的荒诞,更照见生命尊严的永恒。

《光明日报》(2025年08月24日 12版)