点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【学书心得】

作者:张胜伟(中国书法家协会副主席)

学习书法学什么?从哪里开始学?怎样的学习方法才是正确的、高效的?这些是初学者普遍关心的问题。我认为,学习书法首先要学习书法隐藏着的共性。这里的共性,是指书法里面蕴含着的普遍的、一般的规律,相对稳定不变的那部分要素。越是共性突出的书法,越能突出书体本身固有的美感,越符合书写自然的规律,越没有“脾气”,它能反映出书写者心态的平和简净。

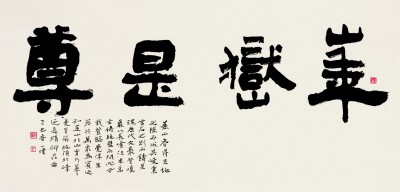

华岳是尊(书法) 张胜伟

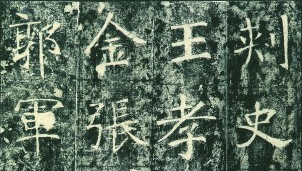

初学书法,寻找共性,宜从“正书”入手。正书包括篆、隶、楷三体,其中隶书乃楷行草母体,下承魏晋,开张大方,简约厚朴,不具楷化笔法,少雕琢之迹,适合书法基本功训练。如果特别钟情于行草书,则须从楷书入手打基础,通过楷书为后续的行草书立架子、正体势、稳基础、练笔法。可选“平中寓奇”的楷书字帖学习,如陈朝智永楷书《千字文》、隋代《龙藏寺碑》,唐楷则学虞世南《孔子庙堂碑》或褚遂良《雁塔圣教序》。这些书法笔法简净自然,继承了魏晋风气,不像盛唐后圭角毕露,工艺化、美术化倾向显著暴露。由此而入,不易染上积习。

学习书法,临帖是最有效的一条路。有人说选帖如拜师,可见选帖的重要。我们开始习练书法时,最好是选择处在书法发展成熟阶段的、被学术界普遍认可的经典来学习,这样才能事半功倍,不入歧途。经典书法是书法共性的集大成者,也是书法传统的代言者。经典之所以成立,一是因为技术上完备、全面而有高度;二是经过时间的淘洗而保存下来,审美上已被人们普遍长期接受;三是背后蕴含着丰富而深厚的文化信息。

临帖是一种发现,发现帖子所蕴含的结字、运笔的技术手法、规律和道理。临帖的方法有摹写、对临、意临、背临之分,每一种临法的侧重点不同。首先要详细观察分析法帖,发现法帖的结字规律、笔法规律、章法规律和审美特征,正如南朝王僧虔所说,“纤微向背,毫发死生”,能否做到眼到,决定了能否手到。看到书法的细节,更要知道为什么会是这样,把来龙去脉弄清楚,才算学到了技术。如果只是不求甚解地抄写,手对单字的记忆是有了,但一到创作就又是一盘散沙。眼到以后,还要通过手的反复摹习、脑的不断分析,强化脑与手对这些规律特征的记忆。所谓手的记忆要靠量的累积,使法帖里蕴含的技术手法转化并固定到习书者手上;而脑的记忆靠对法帖的精研深思,充分掌握法帖从宏观到微观的特征及规律,这样技术手法就也了然于心。

龙藏寺碑(局部)

我的体会,初学临帖,重在得体。初次临写时,可能会先发现帖的大概特征和一些明显的特点。随着一步步深入临习,有些隐性的特点才会一点点被察觉。就这样,由粗到细,由宏观到微观,不断深入,每临一遍都有新的发现,这才是最好的临习。如果条件允许,选高质量的字帖,墨色层次清楚,否则临习者要发现其中的技法秘密则难乎其难,会直接降低学习效率。

书法之“势”有内外之分。外在的势指笔势(点画的动态、力感),字势(单字的动态、力感)以及整篇书作的形势、气势。内在的势指书写者的手法、手势,是书家的挥写状态。临帖重在通过分析书法外在表象之势,寻得隐在其后的手法之势。单字是构成书法作品的基本单元,练习单字是初学者的主要任务。要把每一个单字都当作一个生命体,其最基本的生命特征就是要有动感,也就是说要形成一定的字势。字的形和势是共生关系,形有了势就出来了,有势就有动感,有动感,这个字就活泼动人。把每个字写出生命意味是书家必须培养的能力。可见就临帖而言,对字势的掌握是比对字形的掌握更高级的追求。

临帖的下一步是明理,即掌握结字和笔法等蕴藏在书法里面的一切规律和道理。书法的形是一个变数,比如王羲之《兰亭序》里面有二十一个“之”字,个个不一样,说明在微观上,字形变化的可能性是无限的。而书法之理是常数,是一种规律,在“理”的指引下书写,才能做到“法”的正确。通过听取老师讲授或学习书本上的书法理论,不可能一下子明了吃透,顶多能达到一知半解;只有经由大量的临帖实践,才能真正弄通弄清。我临帖时常常归纳总结,并记下字的特征规律以及结字和笔法的成因,之后能把发现的这些规律熟练地应用到更多的单字上,到这一步才算明理。

明理之后,就是化用。临帖的最终目的是抛开帖来创作,如果作品一看就是某帖,或者完全像出自某人之手,这种创作基本是失败的。艺术不能泥古不化。如何化古?有以古化古、以情化古、以理化古几种方法。以古化古,建立在对古的全面理解和技法娴熟的基础之上,是一个杂糅的过程,会产生出新的审美价值。以理化古,对书法的各个构成要素进行调整,一幅字从整体到某一局部,小到字中的一笔,都可以在“理”的框架下对其进行调整,对字势、节奏乃至通篇的起承转合做新的推演。以情化古,情感的表达是一幅作品最鲜活的部分,而一个人在书写中的寄情能力,建立在对书法共性熟练掌握的基础之上,驾驭笔墨的能力相对过硬,对线条表情达意特点有较深刻的体验,书写才能最终达到“随心所欲不逾矩”的境界。当能做到以情化古,这时书已小成。

说到这里,实际上已经展现了从临摹到创作的一步步推进,由形识势、由势知理、以理化用、以书寄情,这是一个循序渐进的过程,这个过程不是学一碑一帖就能成立的,确实需要下遍临名迹的功夫。临摹和创作相伴而行,入帖为出帖,出帖需要再入帖,几番熔炼,才能成就一位书家。

《光明日报》(2025年08月31日 12版)