点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

水下考古所见中华海洋文明

演讲人:姜波 演讲地点:北大学堂在线讲座 演讲时间:二○二五年三月

古代中华文明不但是农耕文明的杰出代表,同时也有“向海而生”“梯航万国”的传统。公元1405—1433年的“郑和七下西洋”,其航海技术和船队规模,远超公元1492年发现美洲新大陆的哥伦布船队。可以毫不夸张地说,“郑和下西洋”是人类航海史上的伟大壮举,揭开了“大航海时代”和“地理大发现”的序幕。

作为世界公认的水下文化遗产大国,近年来我国水下考古(海洋考古)成果可谓层见叠出、精彩纷呈:满载货物的南宋沉船“南海I号”、沉睡在南海西北陆坡1500米海床上的明代沉船、入列联合国教科文组织“世界遗产名录”的泉州古港……这些令人目不暇接的珍贵遗产,不断实证曾经辉煌灿烂的中华海洋文明史。

姜波 山东大学特聘教授、博士生导师,山东大学海洋考古研究中心主任,兼任中国古迹遗址理事会(ICOMOS-CHINA)副理事长、中国海交史研究会副会长等。研究方向为水下考古、汉唐考古与世界遗产研究等。

西沙“华光礁一号”沉船瓷器堆积。资料图片

“深蓝宝藏——南海西北陆坡一二号沉船考古成果特展”上的展品。新华社发

南海西北陆坡沉船出水的贴金珐华器。资料图片

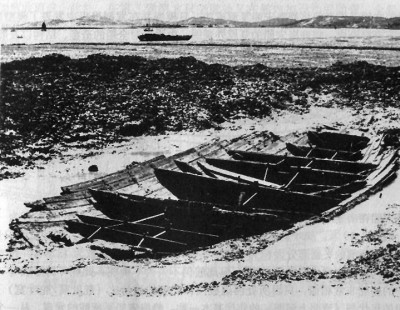

福建泉州后渚古船。资料图片

面向海洋的中华先民

海洋与人类的生存息息相关,海平面上升、海岸线变迁、海洋性气候事件等都曾对人类文明产生过深远影响。例如浙江井头山遗址,该遗址地处古杭州湾滨海地带,距今约8000年,是一处典型的海洋生态遗址,如今在海平面以下八九米处,可见海平面变化对人类文明的深刻影响。此外,在东海海床上,发现了古代河流遗迹;在台湾海峡的海床上,发现了古动物化石;在庙岛群岛海底,还曾打捞出商周时期的陶鬲……这些考古成果,正是海陆变迁、沧海桑田的真实写照。国际上类似的水下考古成果也屡见不鲜——埃及地中海海底发现的海底城市,有大型的神庙建筑,并出水了巨型的雕像和石碑,让闻名于世的亚历山大港,在沉睡海底千年之后又重新回到人们的视野。水下考古,正在用令人耳目一新的成果描述海洋塑造人类文明的历史。

在与海洋朝夕相处的数千年中,中华民族对开发、利用海洋资源有了深刻的认知,捕鱼、采贝、煮海盐成为滨海族群赖以生存的重要生计。山东、江苏地区的东海海岸线上,至今遗留着史前时期以来的一道道贝丘堤,这是古代海岸线变迁和滨海族群生业共同演绎出来的文化遗产景观;辽宁喀左南洞沟遗址出土的一组鳐鱼铜饰,栩栩如生地展现了渤海海域常见的鳐鱼形象;山东沂水纪王崮M1墓葬,出土鱼骨数量达到惊人的一万多件,甚至还包括大型的深海海鱼品种,清晰显示出春秋时期此地先民掌握海鱼洄游规律、捕捉深海鱼类的行为。考古学家在远离海岸线的商代殷墟遗址,发现了来自遥远海域的珍稀海贝,这是古代“宝贝”一词的考古学注解;“买椟还珠”“珠还合浦”等生动有趣的成语,形象地说明了我国采珠业历史之悠久,而近年来广西合浦汉墓的考古发现正印证了这一史实。河北、山东、福建、海南等地的滨海地区,先民们“煮海为盐”,留下了蔚为壮观的“千亩盐田”等遗迹。特别值得一提的是,雄才大略、开疆拓土的秦始皇和汉武帝,都曾东巡海上,在辽宁、河北和山东一带的滨海之地留下了姜女石、琅琊台、碣石宫等宫殿建筑遗迹,这是古代中国中央王朝经略海洋、开拓海疆的考古实证。

探索海洋,是人类一贯的追求。人类早期最主要的航海方式是贴岸航行和跨岛链航行。前者不言自明,即沿海岸线航行,这对人类早期的迁徙和扩散,起到了重要作用。后者则是沿岛链航行,这种航海活动,对人类文明板块的塑造,起了重要作用,其中最典型的案例就是南岛语族的起源和扩散:源自中国台湾海峡两岸的南岛语族,在历史上沿中国东南沿海和中南半岛海岸线南下,以跨岛链航行的方式,一直向南、向西扩散,最远抵达南太平洋岛国和非洲东海岸的马达加斯加。2010年曾有南太平洋岛国的土著人,全凭传统的帆船和古老的导航技术,远涉重洋来到中国福建地区,堪称人类航海记忆的一次生动实践。

真正形成远洋贸易的古代海上丝绸之路,则是人类利用季风与洋流开展的远洋航海活动。在古代,无论是中国、印度、波斯—阿拉伯还是地中海世界,不同地区的人们很早就不约而同发现了季风的规律。以中国东南沿海与东南亚地区为例,每年冬季,盛行东北季风,风从中国东南沿海吹向东南亚;每年夏季,盛行西南季风,风从东南亚的印度尼西亚、马来亚半岛一带刮向中国东南沿海。这种至信如时的季风,被古代中国航海家称为“信风”。居住在季风吹拂下土地上的人们,天才地利用季风规律,开展往返于中国东南沿海与东南亚地区之间的海洋贸易,冬去夏回,年复一年。

洋流也是影响海上航行的重要因素。例如太平洋西岸的西太平洋暖流,中国古代称其为“黑潮”,是流速强劲的洋流,对古代福建、台湾海域航行产生了重要影响,加之这一带暗礁密布,使得航程十分凶险,这一海域也就成为古代沉船密集的区域,近年来发掘的福建圣杯屿元代沉船,即属其例。利用洋流规律实现远洋航线的最成功案例当属横跨太平洋的“大帆船贸易”(公元1565—1815年),西班牙人发现了北太平洋洋流规律(即北赤道暖流—黑潮—北太平洋暖流—加利福尼亚寒流的洋流圈),实现了菲律宾马尼拉—墨西哥阿卡普尔科港之间的跨太平洋航行。水下考古发现的菲律宾“圣迭戈号沉船”,正是“大帆船贸易”的考古实证。

沉船考古实证航海传统

宋元时期,我国海洋贸易达到一个前所未有的高度。考古发现的福建泉州后渚古船、广东川岛海域的“南海I号”沉船、西沙“华光礁一号”沉船和韩国新安沉船,其沉船地点分别位于海船母港——泉州、“放洋之地”——广东川岛海域和东南亚、东北亚的远洋航线上,相当于标明了中国古代航海的具体线路,古代先民乘坐海船漂洋出海的历史画卷徐徐向后世的我们展开。

1974年发掘的泉州湾后渚古船,是中国首次进行考古发掘和科学研究的古代沉船。这是一艘从东南亚海域归航母港的远洋商船,发现于泉州湾后渚古港,复原长34米、宽11米,排水量近400吨、载重200吨,是一艘方艄、高尾、尖底、水密隔舱设计的福船。考古学家在泉州古船上发现了香料、药物和胡椒等来自南洋地区的舶来品,并采集到了南洋的海洋贝壳遗骸,确证此船应为一艘从东南亚返航的泉州商船。尤其值得一提的是,船上货物标签的“南家”字样意即“南外宗正司”(南宋朝廷安置在泉州的皇室宗亲机构),这正是南宋皇室参与当时海洋贸易的证据;此外,货物标签中还出现了阿拉伯商人的名字“哑哩”(即“阿里”),可见当时船上还有穆斯林商人的货物……这些重要的考古材料,连同船上发现的香料、胡椒、瓷器、铜钱等,为我们提供了研究中国古代海洋贸易的珍贵实物资料。

1987年发现的“南海I号”,是迄今为止有关海上丝绸之路最为重要的考古成果。该沉船于2007年实施了沉箱整体打捞,并移入人称“水晶宫”的广东海上丝绸之路博物馆。沉船残长22米(尾部稍残),宽约10米,共分为15个船舱,也是一艘从泉州港出发的宋代远洋贸易船。该船所载货物品类丰富,以瓷器、铁器为大宗,此外还有漆木器、金银器、金叶子、金币、银锭、铜钱及大量的个人物品,如金腰带、戒指、手镯、臂钏、项链等,以及人骨残骸、动植物残骸、矿石标本等。引人注目的是船体左舷外发现的一个小木盒,这是一个穆斯林商人的“珠宝箱”,里面盛放了70余件金器。“南海I号”沉船考古价值是不可估量的:它的船体保存完好,是迄今为止保存最好的宋元时期远洋贸易海船;它几乎原封不动地保存了满舱的船货,出水文物超过18万件,是研究海洋贸易无与伦比的考古实例;出水文物中不仅有中国货物,也有东南亚、印度乃至中东地区风格的物品,展示了古典航海时代跨区域远洋贸易的全景。可以说,“南海I号”的考古发现,使后世的我们得以领略宋元时期海上丝绸之路的盛况。

在东北亚航海史上,中、日以及朝鲜半岛有历史悠久且关系密切的海上交流,留下了徐福入海求仙、鉴真东渡扶桑、圆仁入唐求法等诸多佳话。水下考古成果非常生动地展示了东北亚地区的海上交流活动,其中最重要的发现是韩国群山列岛海域发现的新安沉船。1975年,韩国渔民在新安外方海域发现一艘沉船,此后经过连续多年的水下考古发掘,考古队员从沉船里发掘出了两万多件青瓷和白瓷,2000多件金属制品、石制品和紫檀木,以及800万枚中国铜钱,新安沉船上出水的“庆元”(宁波)铭铜权表明其始发港应为庆元港,即今天的浙江宁波;而沉船中出水的一枚“至治三年”(公元1323年)木简,为考古工作者推断新安沉船的具体年代提供了依据。目前学术界普遍的看法是,新安船是一艘于公元1323年或稍后从中国的庆元港(宁波)启航、驶向日本博多港地区的海洋贸易商船,这一水下考古发现可谓东北亚海洋贸易的考古实证。

1998年,德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域一块黑色大礁岩附近发现了一艘唐代沉船,即水下考古领域著名的“黑石号”。因为出水的长沙窑瓷碗上带有唐代“宝历二年”(公元826年)字样,故沉船的年代被确认为9世纪上半叶。“黑石号”是一艘阿拉伯式的单桅缝合帆船,制作船体时不使用铁钉而用棕榈绳缝合船板。“黑石号”出水文物十分精彩,其中的一件八棱胡人伎乐金杯,高10厘米,比著名的何家村窖藏出土品体量还要大。“黑石号”打捞陶瓷器品多达67000多件,其中长沙窑瓷约56500件,器型以碗为主,其次为执壶。这是当时长沙窑大规模生产外销瓷的生动写照。“黑石号”出水的3件完好无损的唐代青花瓷盘尤为引人注目,它们应该是在当时洛阳地区的巩县窑烧制,经隋唐大运河运抵扬州港,再从扬州转运广州出海,最终抵达印尼海域。长沙窑和巩县窑处在唐朝腹地,其产品竟能远至东南亚地区,足证唐代已经出现海陆联运、订单式生产的海洋贸易模式。

2023年发现的“南海西北陆坡一号、二号沉船”,堪称世界级的深海考古发现。相距不远的两条中国海船,五百年来一直静静地躺在深海海床上,几乎原封不动地保存了其满载船货的真实状态;其中一条是明代正德年间(公元1506—1521年)满载瓷器出航的商船,另一条则是明代弘治年间(公元1488—1505年)满载名贵木材从东南亚归航的商船;二者殊途同归、共罹海难,正是古代海洋贸易“沉舟侧畔千帆过”的真实写照。沉船深度达1500米,这是使用中国自主知识产权的载人深潜器“深海勇士号”所取得的深海考古成果。同时,两条沉船出土文物丰富而精彩,总数远超10万件,特别是贴金珐华器一类国宝级文物的出水,震惊了国内外陶瓷考古界。南海西北陆坡沉船考古成果,为后世生动展示了“大航海时代”和“地理大发现”以前南海地区古典航海和风帆贸易的历史瞬间,弥足珍贵。

海港遗址与风帆贸易时代

人类航海史上,由不同族群主导的海上贸易活动形成了各自的贸易线路与网络,往往以通江达海、水陆兼备的著名港口为支撑点,犹如用远洋航线串起来的一颗颗明珠。古代中国人的海上贸易线路,以郑和航海时代为例,其主要的海上航线为:南京—泉州—越南占城—印尼巨港—斯里兰卡“锡兰山”(加勒港)—印度古里(卡利卡特)—波斯湾忽鲁谟斯(霍尔木兹)。这条航线将历史上的环南海贸易圈、印度—斯里兰卡贸易圈和波斯—阿拉伯贸易圈连贯成一条国际性的古代海上贸易网络,进而延展至东非和地中海世界。

由于海上丝绸之路的发展,形成了诸如广州、泉州、马六甲、古里等著名国际海洋贸易集散港口,而其中尤以入列联合国教科文组织“世界遗产名录”的泉州古港最为引人关注。在全球视野下,泉州古港是一处“对全人类具有突出价值”(“Outstanding Universal Value”)的航海遗产,她承载了东方古典航海的历史记忆。北宋元祐二年(公元1087年),朝廷在泉州设立市舶司,泉州港影响后世极为深远的航海大业由此展开,泉州港经历蓬勃发展,最终成为世界海港城市的杰出代表,其在世界航海史上的地位,堪比尼罗河口的亚历山大、亚得里亚海的威尼斯和波斯湾口的忽鲁谟斯等历史著名港口。从泉州港络绎不绝出海的商船,航程远及暹罗湾、爪哇海、马六甲海峡乃至印度洋、波斯湾海域,在如今的我们看来似乎遥不可及的远洋绝域,留下了美丽的中国帆影。

以“海港模式”而论,泉州古港可谓古典航海时代的经典代表。其港口选址于河海交汇之处,既得交通之便利又可避台风之侵扰;城市沿河而建,码头、街铺、市场、仓储依次分布;衙门、官舍、民居、番坊相间错落。不仅如此,泉州城还依托晋江水系和发达的陆路交通体系,形成了支撑港口贸易发展的经济生态系统:瓷窑、茶园沿河而建,冶铁、纺织密集发展;城内有能工巧匠开设的手工业作坊,城外则成为胡商云集、番坊密布的市场贸易区。这座被刺桐树掩映的美丽海港,在其发达的航海史上曾接纳了来自东南亚、波斯、阿拉伯、印度、锡兰乃至地中海世界的众多使臣、商贩与香客。妈祖信仰的“天后宫”、佛教的开元寺、伊斯兰教的清净寺、印度教的“番佛寺”,还有源出波斯地区的摩尼寺、发端于叙利亚的景教寺以及来自地中海世界的基督教堂,都曾耸立在这座航海界著名的刺桐城的天际之下。不同肤色、信仰和语言的族群,在泉州城内和谐共处,由此形成了典型的、富有文化多样性的城市遗产景观。通过考古,今天的我们仍旧可以领略到这座当年世界海上贸易重要港口的动人风采。

文物勾勒出的古代海洋贸易盛况

从海洋考古实证来看,海上丝绸之路已经使古代世界形成国际性的贸易网络。以中国为核心的东亚板块,参与海上丝绸之路的贸易品主要有丝绸、瓷器、茶叶、铁器、铜钱等;东南亚板块有名贵木材、香料等;印度—斯里兰卡板块有宝石、棉布等;波斯—阿拉伯板块有香料、宝石、玻璃器、伊斯兰陶器等;地中海板块有金银器、玻璃等;东非板块则有象牙、犀牛角等。大航海时代以后,美洲的白银、欧洲的羊毛制品等也成为重要的海上贸易货物。

为了探讨古代中国输出的海洋贸易品,我们这里以中国龙泉窑的一种产品——龙泉窑荷叶盖罐为例,帮助大家理解日本学者三上次男所提出的“陶瓷之路”。在龙泉窑大窑枫洞窑址上发现了荷叶盖罐的残件,确证这种产品的主要烧造地点就在浙江龙泉窑;而在宁波港“下番滩”码头和温州朔门港均发现了荷叶盖罐,结合文献记载,可以证明宁波港、温州港是此类瓷器集散和装运出海的港口所在;之前提到的韩国新安沉船,它是元“至治三年”(公元1323年)宁波港始发的一条商船,船上发现的荷叶盖罐可以看作是此类陶瓷产品装运出海的考古实证;再通过翻检海上丝绸之路各沿线港口遗址考古材料,可以看到荷叶盖罐在东南亚、日本、波斯湾、东非、土耳其等地均有发现。“窥一斑而知全豹”,由此我们就可以看出当时中国外销瓷从窑址到港口再到海外终端市场的贸易网络。

再比如古代从海外输入中国的宝石,源自印度、斯里兰卡等地,却在中国明代墓葬中大量发现,尤以北京发掘的明定陵(万历皇帝朱翊钧与孝端、孝靖皇后合葬墓,下葬年代为公元1620年)和湖北钟祥发掘的明梁庄王墓(梁庄王朱瞻垍与夫人魏氏的合葬墓,下葬年代为公元1451年)为著。明墓中发现的宝石,品种主要有红宝石、蓝宝石、猫眼石、祖母绿等(世界五大品类的宝石中唯有钻石尚未发现,但文献记载当时存在海外采购)。郑和航海文献则详细记述了郑和船队在海外采购宝石的史实,如巩珍《西洋番国志》所载:“(忽鲁谟斯)其处诸番宝物皆有。如红鸦鹘(红宝石)、剌石(玫瑰色宝石)、祖把碧(绿宝石)、祖母绿(绿宝石)、猫睛、金刚钻、大颗珍珠……”特别是书中记述的宝石名字,是按波斯语中的相应称呼来记载的。与梁庄王墓宝石一同出土的,还有郑和下西洋带回的“西洋金锭”,这些考古发现,进一步佐证了这些宝石应该是从印度、斯里兰卡等原产地或满剌加、忽鲁谟斯等交易市场购入的。

以上简要列举了一些海洋考古成果,这些成果从不同侧面展示了中华民族悠久的航海传统,也是中华海洋文明史的考古实证,更是中华民族自信、开放、包容之精神面貌的写照。

《光明日报》(2025年10月04日 06版)