点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

《随园食单》的文化价值与译介传播

演讲人:董晓波 演讲地点:南京师范大学博士生翻译文学经典研究课堂 演讲时间:2025年2月

中华饮食文化源远流长、影响广泛。古人对饮食非常重视,认为饮食不仅是满足口腹之欲的普通社会生活行为,还具有相当的文化和伦理内涵,正所谓“夫礼之初,始诸饮食”(《礼记》)。

伴随古代烹饪技术的发展,各类烹饪书籍也次第诞生。作为其中杰出代表之一,《随园食单》是清代文学家袁枚完成的集中国南北饮食大成之作,记载了数百种南北菜点的烹调方法,涉及作者所处时代及之前的烹饪理论,并记录了社会饮食行为习俗等内容,被视为中国古代社会饮食史的真实记录之一。

《随园食单》在其译介过程中成为世界了解中华传统饮食文化的重要媒介,自成书两百余年来经多次再版,被译为英、法、德、日等多国语言流传海外。本次讲座,我们结合学界研究成果,向大家介绍《随园食单》的文化价值及海外传播情况。

董晓波 南京师范大学外国语学院教授、博士生导师;吉林外国语大学特聘教授;江苏省人才发展战略研究院特约研究员;中国法治现代化研究院涉外法治与“一带一路”法治发展研究中心副主任。主要从事中西文明交流史、法律语言与翻译、区域与全球治理、跨文化交际等方面的研究。主持完成国家社科基金重点项目、一般项目两项以及多项省部级课题,出版中英文著作10多部,发表论文250余篇。

袁枚与《随园食单》

《随园食单》作者袁枚,字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人等。出生于浙江钱塘(今浙江省杭州市),是清朝著名的诗人、散文家、文学评论家及美食家,活跃于清朝乾隆、嘉庆年间。1748年袁枚在江宁(今南京)小仓山购置隋氏废园,改名“随园”并定居于此,直至去世。

袁枚除了在诗歌、散文等领域颇多建树之外,其著述涉及经学、史学等诸多领域,包括《小仓山房文集》《随园诗话》《随园诗话补遗》《子不语》《续子不语》等。作为一位美食家,袁枚著有《随园食单》,记录其四十年间对美食品鉴以及追寻烹饪技艺等经历:

每食于某氏而饱,必使家厨往彼灶觚,执弟子之礼。四十年来,颇集众美。有学就者,有十分中得六七者,有仅得二三者,亦有竟失传者。余都问其方略,集而存之。虽不甚省记,亦载某家某味,以志景行。自觉好学之心,理宜如是。虽死法不足以限生厨,名手作书,亦多出入,未可专求之于故纸;然能率由旧章,终无大谬,临时治具,亦易指名。

袁枚撰随园三十六种 资料图片

《随园食单》成书出版于1792年,以文言随笔形式记录了清代乾隆年间江浙地区的饮食状况与烹饪技术,并对前代美食进行了一些分析,全书分列须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素菜单、小菜单、点心单、饭粥单和茶酒单等14部分,详细记述了公元14世纪至18世纪的300余种南北菜肴点心及多种美酒名茶。“须知单”旨在“学问之道,先知而后行,饮食亦然”,提出了包括先天须知、作料须知、洗刷须知、调剂须知、配搭须知等在内的20项操作要求;“戒单”旨在“为政者兴一利,不如除一弊,能除饮食之弊则思过半矣”,列举了包括戒外加油、戒同锅熟、戒耳餐、戒目食、戒穿凿、戒停顿等14条注意事项。《随园食单》对食材、食谱介绍兼顾南北,对作者所处时代以及前代的传统烹饪技艺进行了较好的归纳总结。

《随园食单》的文化价值

袁枚在《随园食单》开篇序中写道:

诗人美周公而曰“笾豆有践”,恶凡伯而曰“彼疏斯稗”。古之于饮食也,若是重乎?他若《易》称“鼎烹”,《书》称“盐梅”,《乡党》《内则》琐琐言之。孟子虽贱“饮食之人”,而又言饥渴未能得饮食之正。可见凡事须求一是处,都非易言。《中庸》曰:“人莫不饮食也,鲜能知味也。”《典论》日:“一世长者知居处,三世长者知服食。”古人进鬐离肺,皆有法焉,未尝苟且。“子与人歌而善,必使反之,而后和之。”圣人于一艺之微,其善取于人也如是。

袁枚主张饮食要满足“人欲”,享受人生美食乐趣。《随园食单》除了记录作者所处时代日常饮食生活,还具有超出一般菜谱范畴的历史文化价值。

首先,《随园食单》体现了古代中医药学提倡的“药食同源”膳食养生理念。不仅记录了美食的制作方法,还巧妙融入了食疗与药膳的元素,如“杂素菜单”中记录的“素烧鹅”一菜,以山药为主材,兼具美味与滋补,堪称中医药文化与饮食文化的融合之作。这种个性化的调养特色,正是中医学“三因制宜”原则(“因时”“因人”“因地”)在饮食领域的生动体现。

南京乌龙潭公园袁枚石雕 图片来源:南京市地方志编纂委员会办公室网站

其次,该书蕴含了节俭、仁爱的中华优秀传统文化理念,这是袁枚饮食思想的核心所在。在“须知单”和“戒单”中,袁枚明确提出了反对奢华浪费、倡导节俭节约的观点,并对“耳餐”(贪图名贵)、“目食”(贪多求全)及“暴殄”(随意糟蹋食物)等行为作了批评。

再次,《随园食单》体现了“中和”思想。在袁枚看来,“中和”不仅体现在膳食的均衡与食材的调和上,更贯穿于饮食过程始终,还包括人与食材、人与人之间的和谐关系。他强调在适宜的季节食用适宜的食物,既尊重了食材的自然属性,又提升了饮食体验,达到了人与自然和谐相处的境界。同时,他对食材的珍惜与合理利用,也反映了人与食材之间的和谐关系。

最后,袁枚在创作《随园食单》过程中,将人文情怀、艺术品鉴等都融入作品之中,成功将美食的烹饪与品鉴提升到了审美的高度,使本书不仅是一部古代烹饪技术指南,更是一部充满诗意与哲理的饮食文化读本。它让读者在追寻各种美食的来龙去脉之际,也能感受到中华优秀传统文化的博大精深。

《随园食单》的译介和传播

《随园食单》问世以来,两百多年间经过多次再版,被翻译成英、法、德、日等多国语言流传海外。

在学术研究与文化传播的历程中,英国汉学家赫伯特·翟理斯的多部重要著作与《随园食单》紧密相连。翟理斯首次将《随园食单》的部分内容翻译成英文,并于1891年发表在英国知名文学杂志《坦普尔栅门:为城乡读者打造的伦敦杂志》(Temple Bar: A London Magazine for Town and Country Readers)第93卷上,文章题为《中国烹饪》(Chinese Cookery)。这是《随园食单》在英语世界的首次译介,标志着袁枚的饮食文化思想开始进入西方读者视野。

翟理斯通过编译的方式,精心挑选并翻译了《随园食单》中的30个篇目。他不仅直接引用袁枚的原文,还通过转述和评注,向英语读者介绍中国传统饮食文化和习俗。例如,他详细解释了中国饮食中的“五味调和”理念,并将其与西方烹饪进行对比,指出中国饮食注重食材本味与调味的平衡,而西方则更依赖香料和酱料提升风味。这种对比能够帮助西方读者更好地理解中国饮食文化,并为他们提供了审视自身饮食习惯的新视角。在翻译策略上,翟理斯采用了“音译+以西释中”的归化方法,以拉近西方读者与中国文化的距离。例如,他将春秋时期的名厨“易牙”译为“中国的索耶”(Soyer)(索耶是19世纪英国著名法餐厨师),以方便西方读者理解易牙的地位。又如,他将“甲鱼裙边”译为“the skirt”(裙子下摆之意),通过形象化的表达一方面保留了原文意象,另一方面又让西方读者能够领略到中国饮食文化的独特魅力。此外,翟理斯还将“豆腐”译为“bean curd”(豆凝乳),将“鱼翅”译为“shark’s fin”(鲨鱼鳍),这些译法既保留了原材料本质的信息,又便于西方读者理解。

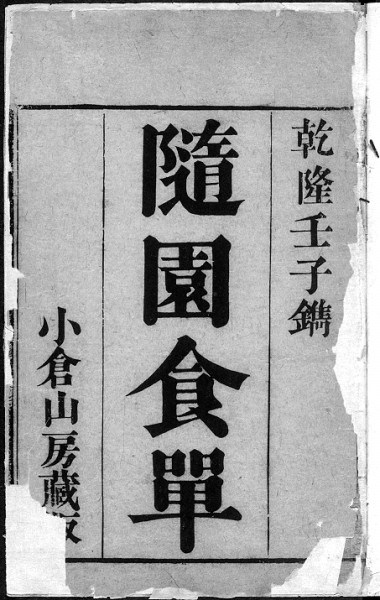

《随园食单》 图片来源:南京市地方志编纂委员会办公室网站

1898年,翟理斯精心编纂并推出了《古今姓氏族谱》(英文版名为A Chinese Biographical Dictionary)。在这部著作中,袁枚及其美食文学杰作《随园食单》得到了特别的关注。翟理斯不仅高度评价了袁枚的文学成就,还将其誉为“中国的布里亚-萨瓦兰”(让·安泰尔姆·布里亚-萨瓦兰是19世纪法国著名美食家,其著作《味觉生理学》被视为法国饮食文化的经典之作)。1901年,翟理斯再次发力,编著并出版了《中国文学史》。在这部作品中,他进一步强化了袁枚在中国古代美食文学领域的地位,并对《随园食单》给予了高度评价:“这部作品以文人特有的笔调,将饮食话题融入漫谈之中,展现出高雅的格调与无尽的趣味。”此外,他还特别摘录了之前《中国烹饪》一文中关于《随园食单》的14篇英文译文,这些译文占据了书中整整4页的篇幅。1922年,翟理斯在《古文选珍》的增订版中再次提及袁枚,将其列为中国古代著名作家之一,并重申了他此前提出的观点:袁枚因《随园食单》的杰出贡献而值得被称为“中国的布里亚-萨瓦兰”。随着翟理斯《中国文学史》《古文选珍》在英语世界的多次再版,袁枚作为中国美食家与美食作家的身份逐渐为更多英语读者所熟知,而《随园食单》也因此声名鹊起。

1956年,英国著名汉学家、文学翻译家阿瑟·韦利(Arthur Waley)出版了传记《袁枚:十八世纪的中国诗人》(Yuan Mei: Eighteenth Century Chinese Poet)。与翟理斯早期的翻译相比,韦利在书中对《随园食单》的译介篇幅较少,仅选取了5篇内容,其中3篇是对理论部分的重译,2篇为实践部分的新译。韦利的这部作品聚焦于袁枚生平中“富有人情味的故事”,因此在涉及袁枚美食经历的篇章中,他通常保留与美食相关的叙述以突出故事性。不过《随园食单》并非这部传记的重点,韦利在传记中翻译了100多首袁枚的诗歌,旨在突出袁枚的诗人身份及其在诗歌创作领域的表现。正如韦利在序言中所强调的,袁枚首先是一位诗人,他希望读者也能从这个角度去理解、评价袁枚。这部传记在袁枚的西方早期评价及其海外形象的确立方面起到了重要的纠偏作用,帮助英语世界更全面地认识袁枚的文学地位与作品成就。

通过这部传记,韦利不仅展现了袁枚作为诗人的才华,还通过对其生活经历和饮食文化的描述,呈现了一个多维度、富有人情味的袁枚形象。这种综合性的介绍为西方读者提供了更丰富的视角,使他们能够更深入地理解袁枚的文学思想与生活哲学。

1978年,香港中文大学文学期刊《译丛》(Renditions)春季号刊登了题为《精选美食——中国饮食思考》(Choice Morsels—Some Chinese Food for Thought)的文章,专题译介包括袁枚在内的清代两位美食名家。《译丛》编辑在导读部分对袁枚及其《随园食单》予以高度评价:袁枚“以厨艺大师的权威口吻书写最贴近心灵的美食话题,妙语连珠、智慧洋溢”“在美食等文化领域也极具鉴赏力,以品位高雅著称”。

2010年,美国促进中国烹饪科学与艺术研究所《风味与财富》杂志(Flavor & Fortune)春季卷第1期刊登了美国学者杰奎琳·纽曼教授(Jacqueline M.Newman)的文章《袁枚:中国伟大的美食家》(Yuan Mei: China’s Great Gastronome)。文章简介了袁枚的生平、饮食思想以及学界对《随园食单》的评价等。作者在文章中提供了《随园食单》14个章节标题的英译,以便英语读者把握《随园食单》的内容及结构,还摘录了由他人翻译的《随园食单》8个菜谱,菜谱多为节译,只保留菜肴烹制过程。

2015年,美国河滨加州大学人类学教授尤金·安德森(E.N.Anderson)在网络个人主页发布《随园食单》英文全译本The Garden of Accord Food Book。该译本的译者系该校学生,编辑是安德森教授和汉学家、袁枚研究专家施吉瑞教授(Jerry D.Schmidt)。该全译本将“食单”译为“饮食之书”(food book)而非“食谱”(recipe)。就译文而言,此全译本的语义传递较为准确;译文注释有一定的学术化特征,能够针对原文的一些内容提出自己的观点,例如针对“须知单”中的“白煮肉,非二十斤以外,则淡而无味”一句,即认为“二十斤分量过大,可能是一处错误”。这是《随园食单》首个英文全译本,虽然该译文首发于网络个人主页,但是仍在《随园食单》译介传播过程中具有独特意义——在历经一百多年的片段译介后,《随园食单》终于以完整面貌呈现于英语世界。

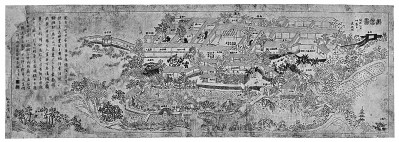

清袁起《随园图》图片来源:南京市地方志编纂委员会办公室网站

2018年,美国宝库山出版集团推出了《随园食单》的首个英文全译本,题为《满足之园食谱:袁枚的美食手册》(Recipes from the Garden of Contentment: Yuan Mei’s Manual of Gastronomy)。一年后,该出版社又发行了纯英文普及版《饮食之道:袁枚的美食手册》(The Way of Eating: Yuan Mei’s Manual of Gastronomy)。这两个译本在翻译过程中,巧妙地运用了音译、音意结合法以及详尽的注释与插图,力求帮助西方读者跨越文化差异以感受中国菜肴的独特魅力与文化内涵。

针对中国特有的食材和菜肴名称,译者采用了直接音译的方式。例如将“豆腐”音译为“Doufu”,并在注释中解释其字面意义为“bean curd”,同时补充说明豆腐的制作工艺、营养价值及其在中国饮食中的广泛应用。此外,译者还通过相关图片直观展示豆腐的外观与质地,以增强读者对内容的理解与阅读兴趣。

对于《随园食单》中富有象征意义或文化背景的菜肴名称,译者则采用了音译与详细注释相结合的方式。例如,将“佛跳墙”音译为“Fotiaoqiang”,并在注释中解释其字面意义为“Buddha jumps over the wall”,同时解释这道菜名称的由来——其香气浓郁到足以吸引佛跳墙而来,并详细描述佛跳墙的复杂制作工艺、珍贵食材原料组合。这种翻译方式不仅保留了菜名的文化韵味,还通过故事性叙述让西方读者能更好理解其背后的饮食文化内涵。

在处理书中涉及的地方特色食材时,译者也展现了极高的文化敏感度。例如将“腊肉”音译为“Larou”,并在注释中解释其为“cured meat”,同时详细介绍了腊肉的制作过程、地域特色及其在中国传统节日中的重要性。通过这种方式,译者不仅传递了地方特色食材的基本信息,还将其文化背景与饮食习俗融入其中,使西方读者能够更全面地理解中国饮食文化的广度与深度。

在翻译茶、酒、饼、米、羹等具有深厚文化背景的食品类别时,译者充分发挥了音意兼具法的优势。例如,将“观音籼”译为“Bodhisattva Xian”,既保留了“观音”这一文化符号的音韵,又通过注释解释“籼”指的是非糯性长粒米如茉莉花米或印度米,使西方读者能够准确理解其材质与特色。同样,“桃花籼”被译作“Peach Blossom Xian”,既富有诗意,又清晰地传达了食材的香气与来源。此外,译者将“武夷茶”译为“Wuyi Tea”,直接点明其产地特色;“溧阳乌饭酒”译为“Liyang Black Rice Wine”,突出了其独特的酿造原料与风味;“薄饼”译作“Thin Bing”,简洁明了地描述了其形态;“芋羹”则译为“Taro Geng”,既保留了食材名称,又符合西方读者对羹类食品的认知习惯。

面对中西烹饪技艺、厨具器皿及食材调料的显著差异,其翻译工作不仅需要深厚的语言功底,更需创造性的翻译策略与文化敏感性。比如:在翻译诸如“炒”(Stir-frying)这样的特色烹饪方式时,译者采用了创造新词与描述性翻译相结合的方法。最初,由于西方无直接对应词语,“炒”被细腻地描绘为“quickly stirring and frying in a wok over high heat”,如今,“Stir-fry”已成为国际通用的烹饪术语,体现了中西文化交流的深化。对于“炖”(Braising)与“蒸”(Steaming),译者则着重强调其在中国烹饪中的独特风味与技巧,如“slowly braising in a sealed pot with aromatic liquids”和“cooking by steam in a bamboo steamer”,既保留了烹饪精髓,又便于西方读者理解;同样,面对“炒锅”(Wok)这一独特厨具,译者通过音译结合解释的方式,将其描述为“a round-bottomed pan made of iron or carbon steel, used for stir-frying and other high-heat cooking techniques”,既保留了文化特色,又明确了其用途。同样,对于“炒勺”(Spatula or Ladle for Stir-frying),译者则采用描述性语言,重点阐述其功能;对特色食材“竹笋”(Bamboo Shoots)等的翻译,译者采取了音译加注释的方法,详细阐述其来源、口感及烹饪应用,帮助西方读者建立直观认识。对于调料,如“花椒”(Sichuan Peppercorns)、“八角”(Star Anise),译者同样注重其风味与用途的描述,而对于“酱油”(Soy Sauce)、“醋”(Vinegar)等已具一定知名度的调料,则更注重其在中国烹饪中的具体用法。

尤为值得一提的是,为求清晰表述袁枚等古代美食家的烹饪理念,这次的译本尝试将儒家思想融入其中。在翻译《随园食单》中关于烹饪哲学的精彩论述——“(不可将食物杂烩一锅)犹如圣人设教,因才乐育,不拘一律”时,以“As Confucius once said, ‘A dish, like a student, must be crafted according to its inherent qualities, not thrown together haphazardly’”来呈现,将原文“圣人”置换为儒家学派的创始人孔子。在《随园食单》涉及儒家经典的翻译中,亦力求把握原文韵味,如《随园食单·须知单》中引用《礼记》“儗人必于其伦”一句,将其译为“One should draw analogies between people based on their shared characteristics”,既保留了原文的哲理思考,又让这一儒学观念以更加通俗易懂的方式呈现给国际读者。又如《随园食单·饭粥单》中引用《诗经》“释之溲溲,蒸之浮浮”一句以描绘稻米烹饪过程,翻译如下:“When rice is rinsed, it whispers softly with the water; when steamed, it bubbles with joy and anticipation.”不仅再现了原文的意象美,更让西方读者在品味文字的同时能够感受到那份源自古老东方的饮食智慧与生活情趣。

通过这些精心设计的翻译策略,这次的译本在西方国家引起了广泛关注和好评,进一步推动了《随园食单》在西方世界的传播与影响。

结 语

袁枚的《随园食单》,作为古代饮食烹饪领域的璀璨明珠,不仅系统梳理并精炼了中国烹饪艺术的精髓,更引领了中国烹饪向科学化探索的先河。尽管受限于时代,未能直接援引现代物理、化学、生物学及营养学的深入解析,但其在清代便已初露科学之光,尤其是在食材甄选与烹饪技艺的养生哲学上,展现出了非凡的前瞻性。此书自诞生之日起,其影响力逐渐跨越国界,多国语言译本相继问世,包括日语、英语、法语等,使之成为享誉世界的中国古代烹饪宝典,彰显了其在饮食及文学领域的卓越成就、深远的国际影响及广泛的受众基础。

《光明日报》(2025年02月22日 10版)