点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:薛学财(福建理工大学人文学院副教授)

东南西北“四方”的空间观念,在古代中国很早就已形成。考古学家认为,距今七千年前的双墩新石器时代陶器底部契刻的“十”字形二绳图像,便蕴含着先民对四方的认知。殷商甲骨卜辞已有“四方”“四土”等词,且“四方”概念的具体内涵为东南西北也已相当明确,在《诗经》和《尚书》中,“四方”更成为“天下”的代称。至迟在春秋战国时期,典籍中对四方景象展开描述的空间结构章法就已发展到比较成熟的程度。到了汉代,在汉赋中,这种章法臻于鼎盛,被许多作品采用。不过,汉赋中郡国的四方图景与天子场所的四方图景写法颇有差别。比较二者的不同,对理解汉赋与汉代《春秋》学的大一统观念之关系,是有些助益的。

先秦四方图景书写的虚实传统

先秦文献中的四方图景,较为明晰的,见于《尚书·禹贡》《穆天子传》《山海经》及《楚辞》。

《禹贡》讲大禹治水,虽然不是按照东南西北方位去写,但对大禹疏导的每一条河的流向都详细叙述,客观上展现了完整的四方图景。大禹治水的故事本身在长期流传的过程中或许有虚构的成分,但作为一篇地学专论,《禹贡》对地理事实的叙述是追求真实的,可以说是写实倾向的四方图景的代表。汉赋写到河流,经常详细叙述走势,应该便是受了《禹贡》的影响。《穆天子传》屡言天子西征、南征、北征、东征,常常顺带介绍所到之处的山水和物产。《山海经》的《山经》和《大荒经》依“东南西北中”“五位”叙述,《海经》依四方叙述,全书便是三幅宏伟的四方图景。《楚辞》的《招魂》和《大招》两篇,都有祝祷“魂”不要去往东南西北四方遥远之地的情节,作者详细铺叙了四方的恶劣环境和可怖动物。这三种文献都有浓郁的想象色彩,所展现的四方图景尽管有地学知识作为基础,但总的来讲,是偏于虚构的。两种传统共同影响了汉赋的四方图景。

【图片①】

汉代郡国题材赋作的四方图景

在司马相如的《子虚赋》中,子虚描绘楚国的云梦泽,先说云梦泽方九百里,接着介绍云梦泽中的山势、土色及种种奇石,再接着便是对云梦泽四方景象的描述。子虚说,云梦泽的东边有香草园,园子里有杜衡、兰草、白芷、杜若、芎、菖蒲、江蓠、蘪芜、甘蔗、芭蕉等种种奇异草木;南边有广阔的平原和沼泽,地势高低起伏,沿着长江绵延到巫山,高低处各有难以尽数的奇花异果;西边有泉涌不断的巨大清池,水面有芙蓉、菱花,水底是巨石白沙,水中生活着各种龟鳖、鳄鱼;北边有遮天蔽日的树林,有楠木、樟木、木兰、黄檗等种种名贵树木,树林上下有鹓雏、孔鸾、白虎、玄豹等飞禽走兽。司马相如没有去过楚国,铺陈在这幅图景中的名物,当然是基于想象的夸张写法。就其章法而言,应该是深受《山海经》中四方图景的影响,如东方的“蕙圃”、南方的“平原广泽”、西方的“涌泉清池”和北方的“阴林巨树”,虽非写实,但在逻辑上都是可能存在的。换言之,在人们的想象中是可以接受的。

比起《子虚赋》展示的诸侯国内大泽的四方图景,汉赋中郡县的四方图景写实程度还要更高一些。扬雄的《蜀都赋》是现存最早的以郡县为描写对象的赋作。赋的开头遍叙蜀郡四至,说东边的巴族和賨族,一直延伸到百濮之地,铜梁山、金堂山上有火井(天然气井)和深潭,高峻的岩石质地如玉一般,还有层层叠叠的丹砂和石青,密密麻麻的竹林,神奇的禽兽;南边犍为郡、牂牁郡附近有潜水流域的少数民族,以及峨眉山的昆明族,边界是高不可攀的【图片①】塘山,附近还有大雪山和离堆山。西边有制盐的井泉和冶铁的工场,还有橘林和铜矿,邛水连着泸水,波涛浩荡。北边是隔拦羌族和白马族的岷山,分布着众多羚羊、麋鹿之类的野兽。扬雄铺陈鸟兽草木,亦如《子虚赋》颇有夸张的成分,但所提到的地点都合乎地理事实,是真实的蜀郡边界。

郡县赋的四方图景偏于写实,在张衡的《南都赋》亦可略窥一斑:西边有武阙山为关隘,东边有桐柏山为界线,南边有沧浪河(汉水)作为壕沟,北边有方城作为城墙。汤谷河从北边奔腾而来,淯水往南流冲刷着新野地区。武关、桐柏、沧浪、方城、汤谷、淯水,这些地点全都在南阳郡内,可以说张衡笔下的南阳郡四方几乎句句都是写实的。

但汉赋对于那些天子所处的场所的四方,却不是以这种方式呈现的。那些图景不是在经验的基础上增添想象,而是极力尝试突破地理事实和现实经验的限制,因而呈现出某种超现实色彩。

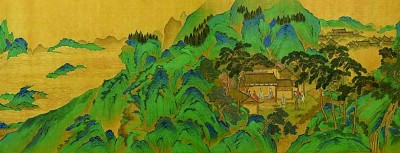

上林赋图卷(局部) 明 仇英(传) 图片由作者提供

汉赋中天子场所的四方图景

汉武帝读到《子虚赋》,十分赞赏,颇为惆怅地感叹道:“朕独不得与此人同时哉!”主管猎犬的狗监蜀人杨得意告诉武帝此赋是自己的同乡司马相如所作,武帝立即召见司马相如。司马相如对武帝说《子虚赋》“乃诸侯之事,未足观也”,并请另作《天子游猎赋》。《天子游猎赋》的第二部分(即《上林赋》)借“亡是公”之口,叙述天子在上林苑狩猎游戏,最后幡然醒悟明君当以礼乐教化为务,不应耽溺奢侈的享乐。这就是与“诸侯之事”相对的“天子之事”。

文中两次写到上林苑的四至。第一次是亡是公的视角,说“左苍梧,右西极,丹水更其南,紫渊径其北”。“苍梧”“西极”“丹水”“紫渊”,这些地点究竟在哪儿,古今学者异说纷纷。宋代以前的学者,大多认为“苍梧”即苍梧郡(在今广西),“西极”指古豳国(在今陕西),“丹水”指发源于商洛冢领山的一条河(在今陕西),“紫渊”指西河郡古罗县的紫泽(在今内蒙古)。将这些地点放在上林苑内,显然是违背事实的,所以近现代学者如吴汝纶、高步瀛等认为这些地点可能都如上林苑内的昆明池那样,只是人工营造的山水,并非实际地名。此外,宋人程大昌认为“亡是公赋上林,盖该四海言之”,意谓司马相如只是借这四个地名指称整个“天下”,不必求其具体所在。近年则有蒋晓光在程大昌的基础上进一步认为,苍梧当为东海上的岛屿,西极即西域,丹水则为南越国之最南处,紫渊实即“紫宫”或北极;各指东西南北四方极远之地。

蒋氏对具体地点的指认未必可信,但认为“苍梧”等地名乃泛指四海,是可以在文本内得到印证的。《上林赋》第二次提到四方,是天子的视角。天子周览泛观,看到的景象是:“日出东沼,入乎西陂。其南则隆冬生长,涌水跃波……其北则盛夏含冻裂地,涉水揭河……”那么,汉武帝时期真实的上林苑范围有多大呢?据文献记载,周长大约为三四百里。对个人的目力来说,的确是“视之无端,察之无涯”。但说太阳在苑囿内东升西落,南端寒冬时节万物依然生长,北边盛夏时分仍然冰冻裂地,就绝非周围三四百里的区域内的景象了。这般与现实经验相悖的描绘,带有一定的虚构成分,与其说是汉大赋常用的夸饰手法,倒不如说是上承亡是公对上林苑四至的设定。

将天子场所的四方不断往外推,以至于超越地理事实,这种倾向同样存在于班固的《西都赋》。《西都赋》中的“西都宾”描述长安南北郊说“南望杜(陵)、霸(陵),北眺五陵”,完全写实;但对东西方的描绘就显得有些不寻常了。“东郊则有通沟大漕,溃渭洞河,泛舟山东,控引淮、湖,与海通波。西郊则有上囿禁苑,林麓薮泽,陂池连乎蜀、汉”,虽然没有像司马相如那样将整个帝国放在苑囿之内,但还是借着水泽的意象将整幅图景不断往外延伸,东边濒临大海,西边直达蜀郡、汉中郡。至于张衡《西京赋》说长安“左有崤函重险,桃林之塞”,“右有陇坻之隘,隔阂华戎”,不如《西都赋》外推得远,但崤山、函谷关、陇坻三地与长安也都有一定的距离。

双墩新石器时代陶器外底的“十”字二绳图像 图片由作者提供

大体上,汉赋中郡国的四方图景偏于写实,基本上符合地理事实和生活经验;天子场所的四方图景则表现出强烈的外扩倾向,经常超出地理事实和生活经验,比较极端的如《上林赋》还带有一定的虚构成分。这种差异,可能源自两类作品内含的不同观看视角。写天子场所的赋作,往往带入皇帝的观看视角。皇帝是“以四海为家”的,他的视野不应局限于苑囿或京城,一如班固《东都赋》对皇帝的观看行为的描述:“俯仰乎乾坤,参象乎圣躬,目中夏而布德,瞰四裔而抗棱。西荡河源,东澹海漘,北动幽崖,南燿朱垠。”这就要求汉赋中作为天子场所的苑囿或京城必须成为“天下”的象征,不能不超出其实际范围。于是,此类作品本身也就成了大一统观念的文学表达。

《光明日报》(2025年05月23日 16版)