点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:陈乾(中国艺术研究院音乐研究所副研究员)

1934年,沪上秋风瑟瑟,一位年轻的作曲家正在斗室中忘我地创作。面前摊开的纸上,歌词在灯下泛着微光:“同学们!同学们!快拿出力量,担负起天下的兴亡!”

这是22岁的聂耳在为即将上映的电影《桃李劫》创作插曲。窗外,法租界柔曼的霓虹透过窗棂,与他笔下激昂的音符形成鲜明的对比。

这首作品便是《毕业歌》。它是如何从一首电影插曲变成唱响全国的青春战歌呢?

《毕业歌》手稿 资料图片

时间拨回1932年,淞沪抗战的硝烟尚未散尽,上海租界里飘荡着黎锦晖《毛毛雨》等流行歌曲的绵软旋律。此时的田汉已投身左翼文化运动。1933年,他以入党介绍人的身份见证了从云南辗转来沪的聂耳加入中国共产党。两人坚定了以音乐为革命武器的共识。1934年春,田汉在联华影业公司创作新歌剧《扬子江暴风雨》时,表达了“艺术应成为唤醒民众武器”的看法。与此同时,聂耳正在明月歌舞团担任小提琴手。尽管他每日演奏着商业流行曲,却早就发表了《中国歌舞短论》,尖锐批评这类“靡靡之音”脱离大众,呼吁“谱出能惊醒国魂的战歌”。1934年,当聂耳创作的《卖报歌》还在街头传唱,这对相差14岁的战友已开始构思更具冲击力的作品——《毕业歌》。

当时,《毕业歌》的创作面临着双重压力:一方面,需在电影配乐中融入强烈的抗日情绪;另一方面,国民党当局对左翼文艺作品的审查日益严厉。田汉在歌词中设计“我们是要选择战还是降”的灵魂拷问,既契合电影中青年觉醒的主题,又以隐喻手法规避国民党审查。聂耳在谱曲时强化了这一质问的力度。为了让旋律更有冲击力,聂耳借鉴了码头工人劳动号子的节奏,以进行曲风格强化紧迫感,尤其是“巨浪,巨浪,不断地增长”的重复段落,以模拟浪潮汹涌的气势,暗喻抗日救亡运动此起彼伏的态势,并将其转化为战斗的号角。

早在电影上映前,《毕业歌》已引发媒体关注。1934年10月6日《申报》文艺评论在年度电影音乐盘点中,提前将未公映的《桃李劫》及插曲列入观察名单。电通公司敏锐捕捉到《毕业歌》的传播潜力,率先通过公开派赠曲谱的方式为电影造势,引发了轰动效应。12月9日《时事新报》刊登广告称,索谱读者来函“如雪片纷飞”;5天后,电通宣布向上海所有大中小学捐赠曲谱,并承诺未登记学校可凭加盖校印的函件免费申领,显示出这首歌曲已从商业宣传升华为社会性音乐运动。

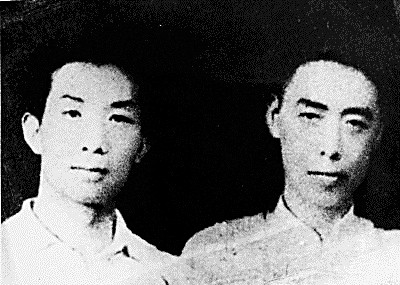

聂耳(左)与田汉合影。资料图片

1934年12月16日,《桃李劫》在上海金城大戏院首映。它既是共产党领导的左翼电影阵地——电通影片公司成立后的第一部电影,也是中国首批采用片上发音技术的有声电影。片中对话、音效和音乐与画面同步,随剧情发展而响起的《毕业歌》在观众心中留下了深刻的烙印:当银幕上出现一群青年在毕业典礼上高唱《毕业歌》的画面时,观众席爆发出雷鸣般的掌声。随着剧情急转直下,主人公陶建平因坚持正义屡屡失业,妻子黎丽琳产后提水坠楼身亡,观众席里渐渐响起抽泣声。影片结尾,主人公在贫困与重病交加中离世,《毕业歌》再次响起:“我们今天是桃李芬芳,明天是社会的栋梁……”歌声里的意气风发与悲凄的结局形成强烈反差,影院里更是一片啜泣。

《桃李劫》的胶片在战火中辗转放映,《毕业歌》的传播速度远超预期。每当银幕上的大学生高唱“同学们快拿出力量,担负起天下的兴亡”时,影院里总有人应声而起。1935年9月的报刊称,上海大中小学学生“几乎都在唱”这首歌;1936年6月,《铁报》调查称,该曲已流行全国,“六七岁孩童皆能哼唱”,商店无线电滚动播放,各地学校更将其纳入音乐教材中。

《毕业歌》的意义远不止于此,它是知识分子投向烽火的战书,也是广大学子的青春战歌。燕京大学学生余建亭回忆,“一二·九”运动前夕,未名湖畔学子高唱《毕业歌》等进步电影插曲,激励抗争;1935年12月9日,参加“一二·九”运动的学生们手挽手高唱着《毕业歌》;上海中国女中学生钟石川联合多校女生,以《毕业歌》为号角,率先发起街头救亡宣传;1935年12月25日,河南焦作工学院学生以《毕业歌》团结郑州学生,歌声所至之处,“救亡图存”的呼声响彻南北。数以万计的青年唱着《毕业歌》走上了战场。

可惜聂耳看不到这些场景了。1935年7月,他在日本溘然长逝。知名电影杂志《青青电影》刊发《桃李劫》主演陈波儿悼文《悼毕业歌作曲者》,文章称聂耳“为民族开辟歌曲新路”。

电影《桃李劫》里学生高唱《毕业歌》的场景。资料图片

1937年,全面抗战爆发后,《毕业歌》突破租界审查桎梏,从校园走向全社会。1938年,权威歌集《叱咤风云集》将其列为“大众战歌”。次年在桂林举行的抗战义卖活动中,人们将歌词稍作修改,疾呼“同胞们快拿出力量”。正如《叱咤风云集》编纂者所言,这些音符早已化作“刺破黑暗的投枪”,在血色岁月里永续激荡。

新中国成立后,《毕业歌》持续受到欢迎。1955年《中国学生运动歌曲选》和1957年《“五四”以来电影歌典选》《大学生之歌》《广播歌选选集》及1958年《抗战歌曲选》等重要歌选中均将其列为重点曲目。近年“人教版”等音乐教材将其列入中小学课程,2015年入选原国家新闻出版广电总局评选的“我最喜爱的十大抗战歌曲”名录。

值得一提的是,1984年,聂耳家乡的玉溪师范学院将《毕业歌》定为校歌,传承聂耳精神,激励师生奋发向上。

这首诞生于民族危亡之际的青春战歌中所蕴含的“青年责任”与“民族觉醒”主题,至今仍在激励新一代青年思考个体与国家的关系。《毕业歌》不仅是历史的见证,更是精神的传承——当我们再次唱响“担负起天下的兴亡”时,耳畔仿佛又响起黄浦江畔的激越音符,看到无数青年用热血书写的壮丽篇章。

《光明日报》(2025年07月20日 01版)