点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【深入学习贯彻党的二十届三中全会精神·中国式现代化·深化文化体制机制改革】

光明日报记者 刘勇

正午时分,辽宁省沈阳市和平区新时代文明实践中心座无虚席。台上,沈阳故宫博物院典藏部部长张国斌围绕“明清之际辽宁各民族文化交融”主题展开宣讲;台下,听众或书写记录,或凝神静听,或陷入思考,被这场充满历史厚重感的宣讲吸引。

“家门口端起饭碗吃‘细粮’,这么高水平的文化服务直达基层,咱老百姓的生活真是越来越有滋味了。”听完宣讲,居民刘大爷难掩兴奋。

这是辽宁省公共文化服务进社区活动的一个缩影。

完善公共文化服务体系,建立优质文化资源直达基层机制,健全社会力量参与公共文化服务机制,是深化文化体制机制改革的重要内容。近年来,辽宁坚持深挖地域特色文化资源,打通堵点、强化科技赋能、优化精准供给,“夜校热”“博物馆热”兴起,精品剧作省内外巡演,城乡公共文化新空间提质建设,人民群众的获得感持续提升。

在“少年文化行 艺起游辽宁”博物馆研学活动上,观众正在与讲座专家进行现场互动。资料图片

数字赋能 获取文化资源“老方便了”

“点开‘辽宁文化云’,就像打开一个文化多宝盒!”沈阳市民夏女士兴奋地向记者展示着手机界面,“无论是省级文化艺术展演,还是名师才艺课程,以前得跑几个地市才能找到的文化资源,现在轻点指尖,一个平台就能全部获取,老方便了!”

科技赋能、充分运用数字技术,是解决城乡之间、区域之间公共文化服务不平衡的有效手段。辽宁集聚整合全省优质文化资源,充分运用数字技术,创新投送渠道,让群众通过“指尖”“云端”便可享受多样化、高质量的文化服务。

辽宁文化云平台深度融合文化艺术、文明实践、文化云直播、文化教育培训等资源,开通文化号151家,并与全省100个县区文明实践中心无缝对接,有效促进城乡文化服务均衡发展。

在辽宁,人们可以通过云课堂随时开启知识遨游,云阅读一键获取海量书籍,云直播实时观看活动现场,云旅游顷刻领略大好风光……科技与文化深度融合,文化服务“零距离”触达,美好生活触手可及。

“妈妈,我刚在设备的指引下看了祖国的大好河山,老震撼了。”摘下虚拟现实设备,孩子一边描述着“翱翔之旅”,一边奔向下一个互动模块。

漫步辽宁省博物馆“唐宋风华——数字画境中的艺术世界”数字展厅,《虢国夫人游春图》中的一行人马从身旁悠然而过,好不畅意;《簪花仕女图》中的仕女们款步而出、摇曳生姿,一颦一笑尽显大唐风华;《夏景山口待渡图》中的山水清幽静谧,令人如临仙境……

纵览千载,对话古今。通过全息投影、虚拟现实、增强现实等技术,辽宁省博物馆的一件件馆藏画作“动”起来了、“活”起来了,历经岁月洗礼,文化之光仍璀璨夺目,为观众呈现悠久厚重、韵味无穷的文化意蕴。

“这种互动式观展突破传统观展的静态模式,方便引导观众主动了解和探索文物背后的故事和文化。同时,数字化形态既能有效保护文物,又丰富了展览内容和形式,打破了时空界限,让更多观众能感受文物承载的厚重文化。”辽宁省博物馆副馆长董宝厚表示。

科技赋能不仅应用在文物展览上,还扩展到场馆建设中。点开“云上故宫”小程序的“数字多宝阁”,可360度观赏200件文物全貌;在沈阳“九·一八”历史博物馆的触摸式交互展示机上,可在线参观省内7家展馆;登录“旅顺博物馆”网站,扫描“虚拟现实体验”二维码即可“云端旅博”……

“未来,我们将继续推进图书馆、博物馆、美术馆、文化馆和文化遗产保护中心数字化转型,探索文化保护与传承的创新举措。”辽宁省公共文化服务中心主任张鹏说。

文化上门 “群众想点啥好的咱就上啥”

6月14日是2025年文化和自然遗产日。阜新市松涛湖景区热闹非凡,剪纸传承人何红月向观众展示绝活,舞台展演区的民族舞蹈韵味十足,群众喝彩声一阵接一阵。这一幕,是辽宁省非遗文化进景区活动的一个缩影。

“办活动跟点菜一样,群众想点啥好的咱就上啥,让人总想点、总想品。”张鹏自信地说,“我们用心去‘烹饪’每一道‘文化菜品’,就能得到广泛认可和好评。”

5月,鞍山市文化馆“文艺轻骑兵”走进鞍山市台安县八角台公园,进行文化惠民文艺演出;6月,辽宁文学院、《文学少年》编辑部走进阜新市细河区新时代文明实践中心,开展文学公益讲座;7月,辽宁省博物馆流动博物馆团队走进沈阳市第十一中学,讲解英烈作品……

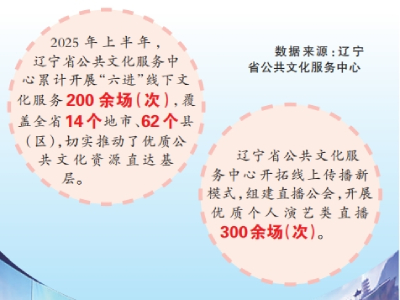

依托辽宁歌舞团、辽宁省博物馆、辽宁省文化艺术研究院等14个分支机构的专业力量,一场场精心策划、形式多样的文化活动走进机关、学校、企业、社区、乡村、网络。这些活动参照涵盖4大类别、33项服务内容的“文化菜单”,不断丰富着人民群众的精神文化生活。

据统计,2024年,辽宁省公共文化服务中心共开展服务350余(场)次,覆盖全省14个地市70余个县(区),通过省公共文化云平台传播文化活动2000余次,努力打通基层公共文化服务“最后一公里”,在推动优质资源“下乡”、文化“上门”服务上发力,让省级优质文化资源“飞入寻常百姓家”。

文化的芬芳弥漫在城乡社区每个角落,让文化服务融入日常,成为人们生活中持续稳定的精神给养。

夜幕轻垂,在辽宁省市民文化夜校鞍山市海城分校,一阵清脆悦耳的琴声从走廊尽头传来。循声走进古筝教室,教师马净净在台上示范新曲目,学员们全神贯注地盯着老师的每个动作。

“走进文化夜校,学一些自己想学的知识,在业余时间寻找一片富足的精神栖息地,能忘记白天工作的疲惫,是放松身心的好方式。”学员小李说。

声乐、表演、书画、运动、技能……2024年辽宁省文化夜校项目启动以来,预约名额经常一抢而空。到同年11月,夜校已突破省域地域限制,辐射多地市、深入多县区,为上班族打造出新型公共文化空间。

在辽宁省博物馆数字展厅的仙禽告瑞展区,全息影像技术使历史画卷重焕生机。沙楚清摄/光明图片

百花齐放 公共文化服务水平“杠杠的”

“跟着‘文化辽宁’看辽宁文化,一曲《扬鞭催马运粮忙》送给各位老铁!”在辽宁省公共文化服务中心直播间的镜头前,辽宁歌舞团演奏员双手持笛,指尖在音孔上灵活跃动,身体随着欢快的节奏微微前倾,仿佛置身田野中亲历着丰收的喜悦。

“专业级演奏带来顶级视听享受!”“这才是想看的直播,有文化味儿!”“来了就出不去了”……直播评论区好评如潮。自2024年启动以来,“文化辽宁”直播间以“专业+亲民”为特色,联动辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)、辽宁歌剧院(辽宁交响乐团),推出民乐、声乐、室内乐直播演出,吸引了大批忠实观众。

以“文化辽宁”直播为龙头,辽宁省公共文化服务中心网络推广和营销工作专班建立起多维直播体系,对“大河之澜”演出季、“重回桃花盛开的地方”和“为人民绽放——国家艺术基金优秀舞蹈展演”等高品质文化展演直播91场,在线观看达1000万人次。其中,辽宁歌舞团民乐组合单场直播最高曝光量超255万,点赞达到168万次。

辽宁文化资源丰厚,如何把资源优势转化为发展优势?“我们不断突破职能边界,催发创意灵感。结合文化工作的联动机制,成立数字产品的制作与销售工作专班、文艺创作工作专班、晚会活动总包工作专班等8个工作专班,推动文化资源深度交融,实现‘从馆藏到创作、从舞台到产品’的全链条转化。”张鹏说。8个工作专班秉持“以人民为中心”的服务理念,齐发力、共谋划,公共文化服务不再是单线推进、零星开花,而是展现出百花齐放的繁荣之势。

以文物为魂、以文创为媒,在文创产业工作专班的对接下,辽宁省博物馆与辽宁特色物产、知名企业、非遗传承人等跨界合作,推出阜新玛瑙、鞍山岫玉、节气食品等特色文创产品;联名喜茶、和玉缘、德氏等知名品牌打造辽博特色店;与中国邮政辽宁省分公司合作打造辽博主题邮局。

坚持“叫好又叫座”的原则,文艺创作工作专班协同院团,扎根生活沃土、传承文化血脉,打造跨界融合情境剧《国宝辽宁》、话剧《假道》,创排芭蕾舞剧《吉赛尔》、芭蕾舞《瓷》《视线》等文艺作品,推出“三交”历史文献片《吐谷浑西迁》。

“活动对味儿、场面带派儿、质量杠杠的!眼瞅着公共文化服务升了一个大台阶,文化产品供给提了一个大档次,咱辽宁人文化自信的底气和精气神越来越足了。”说起这些新变化,刘大爷喜笑颜开。

如今,辽沈大地上,文化惠民工程如春风化雨,浸润千家万户;文化创新实践如星火燎原,催生发展动能。当古画中的瑞鹤乘着数智之风翩然起舞,当“文艺轻骑兵”带着传播的使命走进田野,文化的涓涓细流汇入这片黑土地的深层地脉,为写好新时代东北全面振兴的辽宁答卷提供源源不断的精神动力。

《光明日报》(2025年08月04日 05版)