点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

(作者:汪政,系江苏省文艺评论家协会主席)

这些年,写器物的作品不少,不管风格怎样变化,大都把笔力放在物身上。从传统上说是博物的写法,从现代说,有些近乎科普了。这里面显然有收藏文化与文玩上的加持,力求给读者以万物的知识,专业的味道越来越浓。

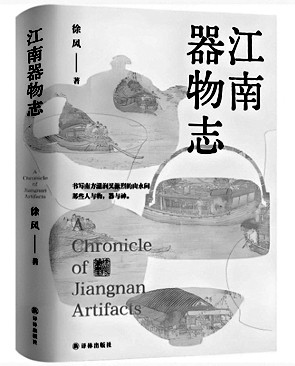

译林出版社 2025年7月出版

读到徐风的散文集《江南器物志》,耳目为之一新。仔细一想,这新其实是旧,他将器物还归到它的本源,也就是它们原初的状态。物的意义非常多,用料、制作、年代与传承……不过说到底,第一性的意义是功用。许多器物都是工具、用具,我们现在当成艺术品的物件一开始也是为了满足功用而制作出来的,后来脱离功用环境而被当成了艺术品。其实,即使原本的艺术品,它们也是为了用,是用来审美的。

如何将器物回归到本来的状态?徐风的叙事方式是把笔下的器物从收藏、艺术馆、博物馆中释放出来,让它们回到生活。器物一旦回到生活,就如鱼入深渊、鸟入丛林,就活了。生活是具体的。作者笔下的这些器物是有家乡的,它们的家乡是坐落在太湖西岸的器隐古镇。器隐镇几乎符合人们对江南小镇的所有想象,有山有水,生活自足,看上去偏处一隅,却能连通沪杭大埠,可进可退。这种天然的富庶之乡自然有传统,不乏名门望族、官商文人,更有平头百姓、三教九流、五行八作,各式店铺一应俱全。它就是一个小社会,徐风耐心地描写它运转的细节,连一年消耗多少粮食都算清了。因为全,各种器物便有了自己的安身立命之处和大显身手的地方。

器物来到人间首先是为了和人们一起劳动。以《序篇·一部慢戏》交代了器隐镇,书的第一篇就是《龙骨水车》。和龙骨水车这一与江南水稻种植密不可分的农具一起亮相的是种田好把式郑龙大。他对一年到头的农耕细节了如指掌。为了表达对这位农人的尊敬,作者不厌其烦地从正月开始叙述江南的农事,随着二十四节气展开的是郑龙大的劳作,是他关于天气、土壤、庄稼的丰富经验和深刻认识。郑龙大本身就是一部农书,他把种田种成了艺术。而随着他一年的劳动,农具们纷纷登场。除了主角龙骨水车外,还有锄头、犁具、麦镰、捃刀、拖耙、梿枷、抄竿、筛谷匾等,别说龙骨水车了,就说犁具也不简单,“一架犁,有策额、犁箭、犁辕、犁梢、犁评、犁建、犁底等部件”,件件有讲究。不但因工匠不同,制成的犁具因人而异,更因在使用中与人建立了人体工学与情感关系,人与犁具在劳动中已然连成一体,轻易不肯替换。

器物回到生活,就成了人的伙伴。“人物”这个词不知什么时候专指人了,它的本义是指人和物。人物,人物,人与物天然地在一起,人离不开物,物当然也离不开人。作者恢复“人物”这个词的社会学与人类学的词源意义,他是在写江南器物,更是在写江南人。与这些人一起出现的是他们身边的器物,既有供春壶、当朝一品锅、楠木半圆榫卯结构合欢桌等名器,更多的是这些人生活的必备、劳动的家什,像许吉安诊疗时所用的针、板、罐等。不一样的人,不一样的物,叙说的是他们相依为命、互为镜像的关系。其中,《龙凤呈祥》别具深意,这不仅是木匠邹元祥的天赋异禀,也不仅是从他对经典木家具的敬畏、对材料物性的理解和精益求精工艺上体现出的工匠精神,更重要的是制作。正是邹木匠的打制与精雕细刻让我们知道了器物的来处,是劳动创造了物,创造了一切。邹木匠的作品再次使我们理解了“人是按照美的规律来造型的”这一劳动法则和美学定律。

当器物回到人的身边,背后故事就显现出来了。器物之美,美在“包浆”。包浆是什么?说到底,就是人在物上的留痕,也就是因物而生的故事。如果不是汪素娥与李连生这对夫妻的故事,那扇合欢桌就只有材料与工艺了,但因了这对夫妻的曲折,因了汪素娥的坚守与持家,这件家具就不一样了。反复的当出与赎回是她对家的执念,她在乎这扇合欢桌的完整:“因为只有它完整的时候,家才是完整的,她也才是完整的。”余桐传、葛明珠是另一对夫妻,他们之间的爱情就在那粒夜明珠上。一开始,它是信物,其后一直映照着这对有情人的生活。不料余桐传意外亡故,随之又遭国难,等到重返故园,葛明珠得知当初陪葬的夜明珠被盗了。幸好在邻人和佣工的帮助下,夜明珠失而复得。这个故事不但有情,而且有义。

从郑龙大的龙骨水车开始,以罗饭桶收罗万物作结显然是作者的精心安排。罗饭桶饭量惊人,但“饭桶”确实不是因他食量所得的绰号,他登记在册的姓名就是罗饭桶。他是镇上的清洁工,扫街的同时热衷于收罗废品,也就是人们常说的捡垃圾。但罗饭桶只捡不卖,以至于他的“垃圾”堆积成山。若干年后,人们终于发现,罗饭桶捡拾的不再是垃圾,连那些当时人们不屑的日用器皿、衣物和工具,都成了不可复得的生活物证。罗饭桶收藏的是岁月,是生活。民俗学者的调研报告这样写道:“罗饭桶以超七十年的清扫垃圾生涯,默默无闻地收藏着江南民间几百年的生活历史。……他的清贫一生,见证着一种江南的民间精神,那就是隐忍、包容、守护、无怨。”这既是对罗饭桶所藏物品价值的认定,也是对器物意义的说明。器物本无贵贱,所以无需恋,更无需拜,重要的是珍惜物对于人的意义。物的命比人长,物可以“是”,而人总免不了“非”。因此,我们要与身边的物和谐相处,更要时时抚爱旧物,因为它们的身上,有我们亲人的手泽,有历史的积淀。因为物,这个世界如此悠长。

器物恒久远,故事永流传。

《光明日报》(2025年09月24日 14版)