点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 雷柯 杨珏 张楠

这是1943年4月的一天,一个老农火急火燎跑到山西左权县抗日民主政府所在地西黄漳村,与正在这里调研的中共北方局调研室调研员赵树理碰了个正着。

原来,老农是来告状的。他的侄子,横岭村男青年岳冬至因为和女青年“自由恋爱”,不被人理解,酿成了悲剧。

赵树理便以此为素材,创作了小说《小二黑结婚》。

他把稿子交给北方局党校的杨献珍,杨献珍读后说:这故事有血有肉,看得人心里敞亮!杨献珍推荐给八路军副总司令兼中共中央北方局代理书记彭德怀的夫人浦安修,浦安修连夜读了两遍,第二天就去找彭德怀:“彭总,这书能让农村姑娘敢跟爹妈说‘我要自己选男人’!”

彭德怀把稿子翻得哗哗响,击案称道:“好故事!”随即提笔写下:“像这样从群众调查研究中写出来的通俗故事还不多见。”

这行字印在《小二黑结婚》第一版扉页上。书的定价很低——赵树理特意说的,要让最穷的农民也能买得起。

小说出版后,太行山的山庄窝铺、沟沟岔岔里,掀起了争读争讲热潮。

这一年,中国共产党领导的敌后抗战度过最困难时期。通过大生产运动,抗日根据地基本实现了“自己动手,丰衣足食”。然而,旧社会盛行的封建迷信、压迫妇女、包办婚姻等陈规陋习,严重束缚着群众,阻碍着抗日根据地的发展。

农村妇女在家庭中地位低下。《新华日报》(华北版)曾多次刊发妇女因婚姻不自主、受压迫而自杀的报道。婚丧嫁娶,有人为了抖排场、显气派,将辛苦几十年的积蓄全部花光。卫生习惯也很落后。作家葛洛在小说《卫生组长》中这样描述当时的卫生状况:“村子里到处都是牲口粪,满年四季不打扫。人们天天都不洗手,不洗脸,吃着不干净的东西……”

为巩固抗日根据地,把人民群众从封建迷信、陈规陋习中解放出来,中国共产党领导的移风易俗活动,在晋冀鲁豫边区蓬勃开展起来。

经济独立,成为改变妇女地位的切入口。1943年度,太行区参加纺织的妇女达到20多万人,赚了340万斤小米。妇女参加生产,大大提高了她们在家庭的地位,因为她们为自己创造了收入。

在破除旧婚俗方面,边区政府制定了《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》。《条例》规定:纳妾、蓄婢、童养媳,一律严厉禁止;婚姻成立过程中,除了交换纪念性质的物品外,男女双方均不得索取金钱或其他财物……

扫除封建迷信,边区的办法是多管齐下。对从事迷信职业活动的,坚决取缔。对一般巫神,劝其改邪归正,变成劳动者。在政府劝导和教育下,很多巫神坦白转变,并用自己的经历教育群众,改变群众对巫神的崇拜和信仰。

要提高群众的思想认识,就必须从文化上武装群众。在左权县,每个村都组织起识字班。义务教员每逢三、六、九日给青年上文化课,壮年、老年人逢五排十上夜校;广泛开展冬学活动,从11月开始,持续到来年1月,“天寒地冻把书念,花开水暖务农庄”。

由此,农民逐步摆脱了文盲、半文盲状态,开始识文断字、读书看报。《新华日报》(华北版、太行版、太岳版)《太行日报》《太岳日报》等经常登载科普文章,介绍科学知识,识字的村民读得有滋有味。

一些村庄还经常举行文娱晚会。老汉唱戏,青年唱歌,进行生产知识、科学知识的问答,“问棉花怎样打杈?线子怎样纺?生病了怎么办……”男女老少踊跃抢答。

为改变群众落后的卫生习惯,抗日根据地大力开展宣传教育。1945年,皇甫束玉创作了一首《讲卫生歌》,在群众中广为传唱:“咱们全村讲卫生,犄角旮旯打扫净。家里头,要齐整,街上不要乱堆粪,人人都注意,才少生病。小孩肯害脐风病,大都是剪脐带不干净。收生婆,要操心,洗手煮剪最要紧……”

一系列有力举措,让抗日根据地风气习俗焕然一新。妇女地位发生了翻天覆地的变化。1943年,左权大南庄村共有妇女438人,当干部的就有9人。有老人感慨:“世界变了,妇女也能当‘官’了。”

婚姻自由、婚事简办的新思想、新风尚蔚然成风。左权县柏管寺村的李焕妹毅然与包办婚姻下的丈夫离婚,并参加革命工作;青年婚俗为之一变,结婚不磕头,换之以鞠躬敬礼,不搞吹打,代之以歌咏。

封建迷信也逐渐没了市场。曾经备受“追捧”的阴阳先生,不只群众没人再去找他,连他们自己也变了:有的成为文教工作者,有的走上革命道路,有的甚至牺牲在战场上。

武乡秧歌这样歌唱风俗转变:“二月里,旧社会村村祭灾,讲迷信求神灵,瞎想平安。二月里,新社会大闹春耕,又造肥又垒堰,春耕生产……”

…………

流风余韵,影响深远。“当年,八路军在这里播下的文明种子,今天仍发挥着作用。”59岁的横岭村党支部书记胡文庆告诉记者。

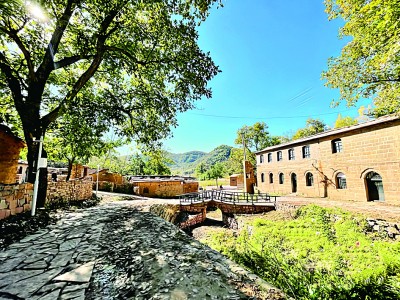

横岭村的砖瓦老屋。赵卫东摄/光明图片

今年深秋,光明日报“走进昔日的抗日战场”采访组沿着绵延山路,来到了当年赵树理曾经写过的村子。

秋风染醉了群山,红彤彤的柿子像一个个红灯笼挂在枝头,喧噪的喜鹊在枝头间跳来跃去。那些独具太行民居特色的石房院落就掩映在柿树林中。村里的大街小巷干干净净,“赵树理故居”被修葺一新。一条清清淙淙的小溪,从院脚旁缓缓流过。

村中央,石头砌成的戏台上。几个群众演员正用本地戏曲调式唱着《文明开花十里香》:“新时代,新气象。婚育新风传四方。不讲排场不攀比,文明嫁娶谱新章……”台下,村民和着曲调打着节拍。

“现在农村富起来了,当年留下的好传统,我们守得牢牢的!在我们这里,不兴铺张浪费。就拿我大女儿结婚来说吧,做了一锅烩菜,煮了一锅手擀面,亲戚朋友吃得可带劲了!”胡文庆话里透着自豪。

今年1月,左权县成为“抵制封建迷信 提倡崇尚科学”全省试点县。在这里,有深入人心的“一个烩菜的婚宴”,有移风易俗交群众点评的“金点子”,有常年活跃在田间地头的60余支文艺宣传队,有遍布160个行政村的“文明诚信爱心超市”,有庆生、升学、就业、乔迁等一律不办宴的党员带头行动……

好家风、好村风、好民风在这片红色土地上蔚然成风。

《光明日报》(2025年11月17日 01版)