点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:董嘉瑜(四川大学历史文化学院助理研究员、专职博士后);李勇先(四川省人民政府文史研究馆特约研究员、四川大学历史地理研究所所长)

学人小传

任乃强(1894—1989),字筱庄,四川南充人。历史地理学家、民族学家。1915年入北京农业专门学校(今中国农业大学)学习,毕业后回到四川工作。1933年后,在重庆大学、华西协合大学、四川大学等校任教。著有《四川史地——乡土史讲义》《四川州县建置沿革图说》《西康图经》《康藏史地大纲》《华阳国志校补图注》等。

任乃强先生是著名历史地理学家、民族学家。他博学而精思,蒙文通等好友赠之以“多宝道人”的称号。在所涉众多领域中,任乃强对西南史地研究情有独钟。

任乃强生于川长于川,除在北京求学数年外,很少长期离开故土。早在1928年编纂《四川史地》一书时,他对乡土的热爱便有体现。该书首章对“乡土与人生”的关系进行阐发,认为人之所以依恋乡土,原因有二:一是身家利害所系,二是风俗习尚所与。终其一生,任乃强将对乡土的依恋与对学术的执着融为一体,成为一代学术大家。

乡土情深

任乃强1894年出生于四川南充一个农民家庭。他幼年时,父亲受难,家境衰落。幸遇教育家张澜先生帮助,他11岁时考入张澜在家乡南充创办的高等小学堂。这所学堂有很多张澜从日本带回国的日文书籍、图谱以及各种标本、仪器,还聘请了本地德才兼备的老师任各科教员。任乃强爱听胡德宣讲授的地理课,还对地图产生了兴趣。听说张澜有一本日本出版的中国历史地图集,任乃强就借来描绘,以此温习历史知识。正是从那时开始,任乃强喜欢上了历史地理,为后来从事史地研究奠定了基础。

1910年高小毕业后,任乃强考入顺庆府属八县联立中学读书。1915年冬,他在张澜及家乡亲友的资助下与同学杨长祥、王履祥同坐木船,从顺庆沿嘉陵江出川求学。途经嘉陵江流域,任乃强对紫土丘陵地区的土壤侵蚀情况有了初步了解;在过合川小三峡时,对川东与川北在地文上的差异有了更直观的认知;此后经重庆至秭归间的大三峡,又对川东褶皱区的山水结构与四川盆地成因有了深刻认识。随后,他自宜昌沿长江一路东去上海,再由上海至北京,对沿途湖泊、山脉、海港以及南北气候均有切身体会,对地理的兴趣日渐浓厚。

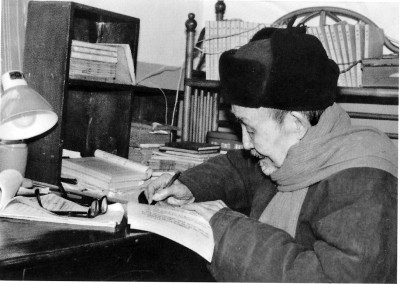

1972年,任乃强(左二)在家乡南充夏乐湾居所。

任乃强原本打算报考北京大学,但当时北大并无他中意的地理系,权衡再三,决定到北京农业专门学校(今中国农业大学)就读,原因有二:一是可直接读本科,省去两年预科的费用;二是地理学与农学关系密切。大学期间,任乃强常走十多里路去北京高等师范学校(今北京师范大学)旁听白眉初、翁文灏等先生讲授的地理课程,编绘地图的本事就是在这个时候学的。

1920年夏,任乃强从北京农业专门学校毕业,一时工作无着落,适因张澜回乡奔丧,任乃强遂随其回川。他从北京赶车至郑州,转陇海线,再由陕入川,一路边走边看,对华北平原与汉中盆地的农业生产与陕川间的道路交通、风土人情有了初步了解。

回川后,任乃强协助张澜创办四川第一所新式学校——南充中学,并任该校教务处主任与史地教员。张澜特别提倡乡土史教育,因此请任乃强开设乡土史课程。为配合教学需要,任乃强手绘了10多幅四川历史地图,并撰写了讲义,于1928年出版,这就是《四川史地——乡土史讲义》。

1929年,应好友胡子昂、刘运筹之邀,任乃强赴西康考察,一路撰写考察报告、笔记等。在此期间,他与藏族女子罗哲情措喜结良缘。在《西康图经》的民俗篇中,任乃强辟专文介绍自己的妻子,表示“甚幸余之娶有此妇也”。与罗哲情措结婚,使任乃强对康藏产生了浓厚兴趣与感情,后来成为康藏研究的大家。二人的婚姻,时至今日已成为汉藏通婚的一段佳话。

1943年,任乃强受华西协合大学聘请,任社会系教授兼华西边疆研究所研究员。1946年,他组织创办《康藏研究月刊》。同年秋,他受聘兼任四川大学农经系教授,讲授农业经济地理与中国农业史等课程。

新中国成立后,任乃强仍笔耕不辍,怀着对乡土的挚爱,先后完成许多史地论著,出版了《川、康、藏农业区划》《四川州县建置沿革图说》《华阳国志校补图注》等著作,为西南史地研究发展作出了重要贡献。

1987年,任乃强在成都留影。

矢志地理

晚年,任乃强这样回顾自己的学术之路:“余自束发受书,偏嗜地理……由经济地理而沿革地理,而民族地理,转而跻于历史地理学之研究,民族研究亦因此始。”

任乃强是学农学出身的,民国时期四川军阀混战、民不聊生的社会现实,使得他对经济地理研究格外重视。1936年,他撰成《四川经济地理大纲》一文,分别从自然区划与交通配置两大层面探讨四川经济的地理特征与区域差异。他将四川分为盆内、盆舷、盆外三大部分,每个部分又细分若干亚区,从区域自然禀赋与交通状况分析区域间的差异。该文奠定了任乃强研究西南农业地理与交通地理的基础。至1956年撰写《川、康、藏农业区划》时,任乃强延续了《四川经济地理大纲》三个区域的划分方法,并有所发展。他反对自然因素决定论,认为开展国民经济建设与划分农业区,应当全面考虑各地区的自然条件和社会条件。他的这种农业分区方法,为四川制定农业生产与经济发展政策提供了学术依据。

在经济地理领域,除农业地理之外,任乃强对矿业地理,特别是黄金地理也颇有研究。1977年,他撰成《青藏高原采金刍议》一文,利用历史地理学与地质学知识,对青藏高原的金区划分与采金方式展开研究,推导出一批可能含金的地域和矿点,受到有关部门高度重视。1979年,他受聘为冶金部黄金顾问,指导西部多个省区的采金工作。他又于次年撰成《我国黄金铸币的历史考察》一文,对历史上我国的黄金产地与黄金流通进行初步梳理,并以此为基础撰成《泛谈我国和四川的黄金》一书,为当时的黄金开采工作提供了参考。在90岁高龄时,他甚至还计划去甘孜指导采金工作,出发前被一位领导劝阻,才未成行。

任乃强一生四次赴川边康区考察或居住,康藏史地也成为他一以贯之的研究领域。1929年首次入康,他对泸定、康定等九县进行了考察,所撰考察报告、笔记汇集成《西康诡异录》一书。回到成都之后,任乃强决意抛弃一切,专究川边史地。1931年末,他应邀对川康公路选线问题进行考察,撰成《康藏交通考》一文。通过这两次考察,任乃强对西康史地、民族、交通等有了切实感受,遂沿袭唐宋人编纂“图经”的方法,在罗哲情措的协助下写就《西康图经》三册。此书分为境域、地文、民俗三卷,以图为主,文字为翼,含笔记21篇、1000余条,详细介绍西康史地与民情风俗。今日,《西康图经》已成为研习川边史地的必读经典。1936年至1937年,任乃强在康区工作两年,遍阅康区旧档与藏文典籍,对此前考察未及的地方进行补足,陆续写成《得绥陈氏谱》《泸定导游》等。1944年7月至11月,任乃强随社会学家李安宅率领的华西协合大学考察团赴康北地区,对该区域的宗教流派、寺庙兴灭与土司制度进行深入调查。这是任乃强最后一次赴康区进行大规模考察,他将此次考察见闻写成《康北考察日记》与《最近西康之行》,还编写了《德格土司世谱》。此后,任乃强尚有《西藏的自然区划》(1947年)、《多康的自然区划》(1947年)、《西藏辖县的探索》(1947年)、《天全土司世系考》(1949年)等著作问世。

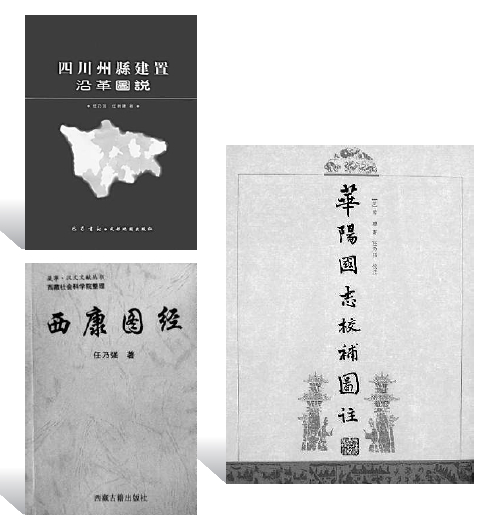

任乃强的部分著作

在编纂《四川史地》时,任乃强发现,竟然连一幅可靠的西康历史地图都难以找到。加上当时帝国主义势力意图染指西康,国家主权面临严重危机,他有感于国人对康藏认识不足,立志从编绘康藏地图入手开展相关研究。任乃强在历次康区考察活动中积累了大量实地测绘数据。1936年他初到康定,便赴康定城榆林宫后的雪山探寻“五色海子”。正是在多次实地踏察的基础上,任乃强参校古今中外各种舆图,绘成我国第一张百万分之一《康藏标准地图》及十万分之一《西康各县分图》,撰写了《康藏标准地图提要》《三体译文康藏地图略说》。此外,他还整理了清至民国时期国内外所绘康藏地图1000余种,编成《西康地图谱》。

董理文献

在任乃强看来,人对乡土有依恋之情,乡土对人亦有影响,一为地理,二为文献。所谓地理,大体即可理解为一方水土养一方人。所谓文献,是指一地之特殊人才,受该地乡土文献之影响为大。乡土文献对人才的成长起着不容忽视的作用,因此,整理巴蜀史地文献是任乃强史地研究的一个重要方面。

东晋常璩撰写的《华阳国志》是我国现存最早的方志,记述了西南地区的历史与地理。任乃强花费近40年时间,广泛搜集《华阳国志》历代版本,考证其源流,并对其进行校注,撰成《华阳国志校补图注》。此书系统考证和论述了西南地区上古至东晋时期历史、地理、社会、政治、经济、文化、交通等多方面内容,纠驳了前人诸多谬说,提出了大量新颖独到的见解。他特别对《华阳国志》地理之部进行了细致考订,绘图19幅,插附各卷前和适当页中,以便阅者取图验志,将《华阳国志》的研究提升到了一个新的高度。《华阳国志校补图注》1987年由上海古籍出版社出版,获得学术界的广泛赞誉,1991年获全国首届古籍整理一等奖,1993年又获首届国家图书奖。

任乃强大学毕业回南充开设乡土史课程时,虽手绘多幅四川历史地图,但多据文献资料描绘,很多地点未能落到实地,他一直引以为憾。经过几十年搜集资料与实境考察,任乃强实测绘制100多幅州县形胜与实测地图,后将所搜集、编绘的图文资料,形成《四川州县建置沿革史》与《四川历史地图》两书,进而将其整理为《四川州县建置沿革图说》。该书绘制了四川历代州县建置沿革图并附图说,以此反映四川各个历史时期不同地域经济兴衰、人口消长、政治疏密、文化隆替等社会发展历程与各民族交流、交往、交融过程及其特点。

1983年春,著名历史地理学家、复旦大学教授谭其骧来成都,专程拜见任乃强先生。谭其骧请任乃强为自己主编的《中国历史地图集》的川藏部分提出修改意见,任乃强当场表示愿将自己尚未出版的《四川州县建置沿革图说》手稿提供给谭其骧参考。两位先生的交往与彼此倾慕成为中国历史地理学界的一段佳话。

在地方志编纂事业上,任乃强也投入了许多心力。大学毕业回川后,适逢四川全省纂修地方志,任乃强便参与编纂《新修南充县志》。从1928年春至次年2月,在半年多的时间中,任乃强同其他采访、测绘人员一同前往各镇村访古搜旧,网罗逸闻。后来,任乃强要到成都工作,但书稿尚未完成。他只好白天赶路,晚上在油灯下修志,直至抵达成都后,才完成稿件,将其邮寄回南充。该志舆地、沿革、物产等篇皆出自任乃强之手。1940年,任乃强出任西康省通志馆筹备主任,对《西康通志》的撰修拟定了26条原则,还设计出各卷纲目。

20世纪80年代,全国各地都开始编修新方志,四川省地方志编修也如火如荼地开展了起来。1985年9月,已经91岁高龄的任乃强在儿子任新建的陪同下,乘车十几个小时从成都赶赴南充,为地、市两级地方志编纂人员进行培训,指导当地新修方志编纂工作。1986年,为新修《什邡县志》,当地方志办求教于任乃强。任乃强提出,新方志的纂修要显示出本地经济社会发展的规律性,充分发挥存史、资政、育人功能。他的建议,不仅适用于什邡一地,也适用于其他地方志的编修。

经世致用

考古学家张勋燎先生回忆:“任乃强告诉我,他立下的家训是‘自立自强,有益人民’八个大字。”任乃强的人生经历,正是这八字家训的最好注脚。

历史地理学是一门注重经世致用的学科,任乃强大学毕业后就在南充开展地方自治活动,用乡土历史来启迪学生。在南充中学编纂《四川史地——乡土史讲义》时,为了让学生对当时四川的现实政治有所了解,他着意搜集四川军阀的发展演变以及军阀混战等资料,绘成一幅当年各军阀割据的地图,附在此书封底。在西康工作时,他坚决维护国家主权和西南边疆安全,还在对清代“乌拉制度”研究的基础上,提倡实行“牧站联运”,以解决高原地区交通问题。新中国成立后,任乃强积极利用所学赶制进藏地图,为西藏和平解放作出了自己的贡献。

多学科研究方法的运用是任乃强治学的一大特点。在康藏史地研究中,他从自然地理切入,深入讨论康藏地区社会经济、民族、宗教等多方面的特点,而非以偏概全。任乃强认为,自然地理条件是影响一个地区社会经济发展与政区建置的重要因素,为此,在编绘《四川州县建置沿革图说》时,他首创了《四川州县建置的自然背景》图幅。在川、康、藏农业区域划分中,他又利用地理学、农学等方法来划分农业区划。

任乃强从不盲从书本知识,坚持求真务实,主张将传世文献与实地考察相互印证。他身着长袍,头戴瓜皮帽,长期在川西高原上一路跋山涉水,遍历乡镇,测绘地图,访问耆老,采访民风,“穷其究竟,无论政治、军事、经济、宗教、民俗、山川风物,以至委巷琐屑鄙俚之事,皆记录之”(《西康图经·自记》),由此才诞生了《康区视察报告》《康藏史地大纲》《西康图经》等高水平的学术研究成果。在秦岭踏察汉水的潜水进出口后,任乃强对东、西汉水源流、流向、流经地等有了新认识,纠正了《汉书》《后汉书》《三国志》《水经注》《资治通鉴》等书及其历代注释的若干谬误。在《吐蕃丛考》及《吐蕃音义考》等文中,任乃强在国内首先提出“蕃”应读“bō”,而“吐”由汉文“大”音讹而来,批驳了法国汉学家伯希和之谬。对明末清初张献忠屠蜀一事,尽管史载斑斑,但任乃强从当时人口数字统计和文献分析出发,认为粮食问题才是明清之际蜀难的关键,而不能仅以“张献忠屠蜀”一言盖之。在编绘《四川州县建置沿革图说》时,他对于古县位置的考证,除了参校史料与实地踏察以外,还注意利用考古新发现。他的蜀枸酱、蜀布、邛竹杖产地与羌族迁徙、巴蜀古史等研究,也利用了大量考古资料。

任乃强自述:“我研究历史的方法,其实就是研究地理的方法。我分析任何一个历史问题,都不离开地理条件的依据。”任乃强“对地理的关注”与“明确的区域研究意识”,是四川大学史学研究的优良传统与重要特色。斯人已逝,任乃强先生自强不息、革旧立新、求真务实的学术态度仍然深深地影响着一代代学人。

本版图片均由作者提供

《光明日报》(2025年11月17日 11版)