点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:霍宏伟(中国国家博物馆研究馆员、国博研究院副院长)

经过将近一年的编撰、校改、编辑加工,拙著《飞龙在天:中国铜镜史上龙纹形象的三次转变》(以下简称《飞龙在天》)终于在龙年末尾出版了。回顾写作历程,至今尤感五味杂陈,诸多滋味在心头。

2024年1月,当策划编辑潘飞与我联系时,我手头只有一个给国博线上培训班讲课的课件《飞龙在天:中国铜镜史上龙纹形象的三次转变》。当决定以此为基础写一本龙镜书之时,我将以往积累的相关铜镜课程与讲座文字内容、撰写的一些相关文章与条目汇集在一起,经过近半年的整合打磨,总算完成了写作任务。

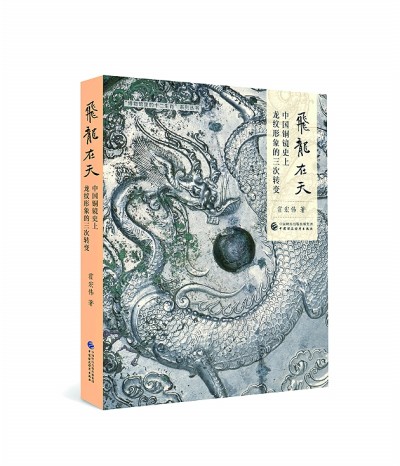

《飞龙在天》一书的定位是大众学术读物,主要是写龙纹镜,兼顾其他相关内容,可以概括为以下三个特点:一是自成体系。全书分为三卷,共计25万字,配有400余幅彩色与黑白图片。根据《周易·乾卦》,我将此书分为飞龙、跃龙、见龙三卷,从而形成全书的体例框架。

《飞龙在天》

霍宏伟 著

中国财政经济出版社

二是设计唯美。此书开本接近方形,与以往我在三联书店出版的《鉴若长河》和《望长安》开本一致,以方便读者收藏。封面设计简约雄奇,突出了大唐镜上盘龙的威猛气势与金属质感,充盈着生命的张力与强烈的视觉冲击力。封面、封底及前后勒口连成一体,与书脊分开。徐徐展开之后,映入眼帘的恰似一幅大气磅礴的《五龙图》长卷,气势宏大,别具一格。为全书三卷分别设计出三个篇章页,左页为姿态各异的龙纹镜拓本局部,右页是特意为本书篆刻的阳文印文与唐镜上选取的一朵祥云纹样,劲健古朴与清雅隽美相得益彰,浑然一体。

三是阅读舒爽。一书在手,触感舒适,纸色柔和。书中收录的名品迭出,佳图纷呈,将铜镜纹饰细致入微的美感充分展示出来,高清大图令人赏心悦目,文物图片的整体与局部兼顾并存,可读性、学术性、艺术性跃然纸上。

我从事文物考古研究36年,其中作为考古队员16年,在发掘工地上摸爬滚打。从广袤的田野发掘现场步入国家博物馆这座最高历史文化殿堂,为从事中国古代铜镜的系统研究奠定了坚实的学术基础。我将20多年来的研究成果以读者喜闻乐见的形式讲述出来,希望在专业性的基础上能给读者带去轻松愉悦的阅读享受。

龙纹是中国古代最为重要的动物纹饰之一,因为与古代帝王息息相关,有着非同寻常的政治含义。铜镜为古人的日常用具,自春秋至清代,铜镜上的龙纹种类丰富,历经两千余年,其发展规律值得认真总结。

本书收录的《飞龙在天:中国铜镜史上龙纹形象的三次转变》,是一篇具有统摄全书性质的文章,它所提出和解决的问题就是要努力揭示铜镜上龙纹形象的发展规律。历史学家蒙文通指出,观史要从波澜壮阔处着眼。浩浩长江,波涛万里,须能把握住它的几个大转折处,就能把长江说个大概;读史也须能把握历史的变化处,才能把历史发展说个大概。

在梳理、分析大量龙纹镜资料的基础上,我提出中国铜镜史上龙纹形象经历的三次转变:第一次转变,是从战国晚期至西汉晚期。铜镜上龙的形象特点是由蛇形到兽形,由抽象到具象。就组合形式而言,战国龙纹镜是由若干个龙纹组合而成;到了西汉,特别是西汉晚期,逐渐演化为青龙、白虎、朱雀、玄武的四神组合;东汉之时,又陆续出现了双龙、龙虎组合。

第二次转变,是在隋末唐初至盛唐。隋末唐初之际,龙纹镜延续了西汉以来的传统,作为四神之一,青龙形象仍然活跃于镜上。当十二生肖在隋代镜上出现之后,辰龙亦见于十二生肖之列。虽然龙的身形仍为兽形,龙体却由清瘦修长慢慢向盛唐强健有力的盘龙方向发展。在组合方面,由隋末唐初的四神、十二生肖组合演变为独立成图的表现形式,形式上的改变反映出中国古代历史进程的发展变化,龙纹重要性越来越凸显出来,实质上是皇权不断得到加强在物质文化方面的视觉呈现。

第三次转变,是从晚唐五代到北宋晚期。龙纹又从兽形回归到体若巨蟒的蛇形,在龙纹镜的呈现方式上,出现了单龙或者双龙构图。宋人郭若虚提出画龙“折出三停”“分成九似”的说法是龙纹程式化的具体体现,近世以来龙的形象塑造在北宋基本上得到定型,对同时期辽金、后来元明清三代以及近现代都产生深远影响。

在中国铜镜史上,为什么龙纹形象会出现上述三次转变?简言之,这是不同历史时期国力盛衰、社会生活以及思想文化观念、审美风尚等诸多因素交织在一起形成合力所产生的结果,并在物质载体上以不同形式呈现出来。

我力图将《飞龙在天》打造成一部系统总结中国古代龙纹铜镜发展规律,全面展示国家博物馆藏龙纹镜艺术魅力的倾心之作。一本书的内容写到什么程度才算是“系统”“全面”?衡量其“系统”“全面”的标准又是什么呢?蒙文通解释得非常明白:“没有变化的时期可不必特别写,而在发生显著变化的时期,就要特别写。重要的项目都写了,就可说是全面了;在它发生变化的时期都交代清楚了,就可说是系统了。”他的这段话无疑就是治学秘籍,需要后辈学者在具体的写作中细细品味,认真体会。

就《飞龙在天》一书的写作而言,我着重于两个关键点:一个是显著的变化时期,即历史转折之处;另一个是重要的项目。《飞龙在天:中国铜镜史上龙纹形象的三次转变》一文重点解决的就是“发生显著变化的时期”出现的问题。本书中卷二《国博龙镜撷英》,原本收录了80面国家博物馆藏龙纹镜资料,因篇幅所限,压缩、保留至50面,如战国三龙镜、西汉鎏金中国大宁四神博局镜、东汉田氏七乳羽人四神镜、隋代四神十二生肖镜、唐代盘龙镜、南宋龙虎丹鼎镜、明代宣德双龙镜等,这是国博龙镜的精华所在,具有代表性,可以说是“重要的项目都写了”,显示出全面性。在书中,我尽可能将铜镜图片局部放大,让龙镜的纹饰之美毫发毕现地展示在读者面前。从目前的结果来看,本书基本实现了上述两大写作目标。

唐太宗李世民曾说过一段后人耳熟能详的话:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。”他赋予普通的照容器具以深刻的政治含义与人生哲理,可谓是镜小乾坤大,铜镜研究的重要性不言而喻。唐代诗人李益的诗作《立秋前一日览镜》,写出了我所向往的学术精神与人生境界:“万事销身外,生涯在镜中。唯将满鬓雪,明日对秋风。”

《光明日报》(2025年02月08日 12版)