点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺事新风】

作者:倪巍(上海美术学院副教授)

“城市山水”是中国画在当代社会文化背景下发展形成的一种独特的创作实践。传统山水以描摹自然景观为主,建筑成为点缀;城市山水则以人造建筑景观为主,自然之景成为衬托。由多样态的笔墨与多层次的城市景观交构而成的城市山水创作,反映出艺术家们对城市的不同解读和表现,为传统中国画的当代发展提供了全新范式。

近年来,城市山水创作在全国迅速升温并不断向纵深发展,其题材内容、形式语言丰富多样,人们从中可以看到城市建设为笔墨开辟的广阔天地,亦能感受到笔墨容纳万物的无限生机。城市山水在为传统山水画注入活力的同时,亦在多个维度启全新变革,开艺术新境。

关注现实的表达

在大多数人的印象中,中国传统山水画表达的是一种人与自然的关系,即所谓的“天人合一”。人在这组关系中更多的是敬畏自然,顺应自然,因而传统山水画总体上是超逸的,追求太古极静般的意境,其与现实的关联并不直接,也不以表现现实生活为主要目的。与之相反,城市山水创作则以强烈的现实关怀为出发点,因而其面貌也更倾向于表达人与社会、个体与群体之间的关系。

现代城市可以被看作是一定地域范围内由人类历史和社会活动凝结而成的、处于动态变化中的超级复合结构,其包含的有序和错杂交织而成的复杂美感,为城市山水创作提供了取之不竭的素材,也使其精神旨趣与内涵相较于传统山水有了极大的拓展与改变。可以说,城市山水为传统山水接合现实主义创作提供了一个适当的接口,也由此涌现出不少富有浓厚生活气息的现实主义佳作。

②上海屋檐下之二(中国画)周隽

如周隽的《上海屋檐下之二》(图②)描绘了上海虹口区昆山花园路的老洋房。这些公寓经过精心修缮保留了年代感,整个社区的设计则兼顾了时尚感及与老公寓的协调性,使老建筑持续焕发着生机。创作者曾多次走访社区,收集居民的生活点滴,她将作品设定为一个夏日黄昏,通过工笔手法将笼罩在橘色光影下的老楼和普通人的日常生活一一呈现。艺术家持续关注历史建筑在当下的处境,乐见老建筑融入人们的日常生活并展现出独特的城市性格。此幅作品读之使人产生共鸣,更成为时代生活的生动记录。

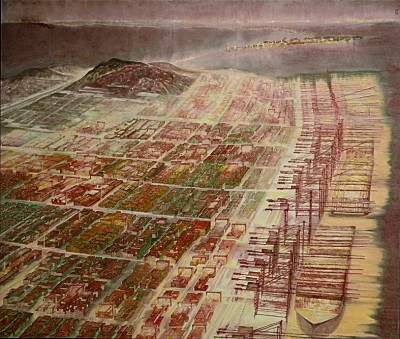

③东方大港(中国画)孙小清

相较于具象写实的描绘,孙小清的作品《东方大港》(图③)则以概括的笔法,通过平远的视角展现出世界级现代化集装箱港区——洋山深水港的美感和诗意。作品借鉴了敦煌壁画的色彩风格,运用中国画传统设色技法表现出码头的现代化设施及科技元素。起重机有序地工作着,远在天边的跨海大桥傲然挺立,岛屿上等待运输的集装箱堆积如山,巨大的远洋邮轮进出港口。通过高空俯视角度,观者可将洋山港的宏伟壮丽尽收眼底。

④诞生地(中国画)毛冬华

值得一提的是,城市山水也开拓出红色题材美术创作的新境界。如毛冬华的作品《诞生地》(图④),以细腻的笔法描绘了上海中共一大会址。此类历史题材创作通常以人物画为主,而艺术家通过对建筑特写式的深入刻画,以及对光线、色彩的巧妙处理,传达出红色地标庄严肃穆的精神性和历史的深邃感,同时又极具艺术美感,使观者从别样角度感悟革命精神,铭记奋斗历程。

通过城市山水创作,艺术家们得以更深入地介入现实生活和社会历史,同时也拓展了山水画的表现深度与广度。

多维视角的呈现

城市的美是多层次、多维度的,当代人的内心世界以及观物视角更是多元化的,两者交织,碰撞出当代城市山水创作极其多样的艺术面貌。

有感于高楼大厦玻璃幕墙的独特质地与形式感,毛冬华巧妙地采用近观和特写的视角进行描绘,形成了极具辨识度的个人风格。其作品《重塑》便展现了上海中心大厦的玻璃幕墙中反射出的外滩万国建筑群的影像。这样的视角在传统山水画中是看不到的,在变幻的墨色中,在新旧、虚实的映照对比中,仿佛展开了一场传统与现代的对话,耐人寻味。

⑦历史的记忆——四行仓库(中国画)李戈晔

李戈晔的作品《历史的记忆——四行仓库》(图⑦),以纪念碑式的构图描绘了四行仓库抗战旧址的庄严影像。作品的创作素材多来源于真实历史图像,包括战争场景和烈士容貌,这些图像在被重组后得到了强化。作品中的历史性情节,尤其是图像中一些具象化的细节,给予观众更多的阅读性和直观感受,呈现出特定的历史记忆。同时,不规则的剪贴形成碎片化效果,结合岩彩材质的运用,营造出独特的厚重感。

⑤外滩源·苏河长(中国画)田佳佳

田佳佳的创作视角则偏向全景,其作品《外滩源·苏河长》(图⑤)更接近于北宋全景山水图式,与传统山水的联系也更为直观。画家所描绘的黄浦江与苏州河交汇处的场景在现实中是非常广阔的一片区域,她利用传统中国画的散点透视,将其容纳进有限的画面空间,为观者带来极其丰富的视觉感受。

①移山(中国画)何振华

与之相比,何振华在其作品《移山》(图①)中则置换了传统山水的“经营位置”和西方焦点透视的空间组合,将多样化的传统山水笔墨语言进行移动与融合,展现出多重体验对单一视觉形象的延展。作品旨在探讨当代视角下山水画空间的呈现方式,以及对经典范式在多元文化背景下的存在境遇的反思。

城市山水创作犹如一个巨大的熔炉,可以将人们对于历史、文化、生活的丰富感受和新鲜视觉容纳进来,并在其中熔炼出无限的可能性。

形式语言的创新

现代城市建筑,以其复数性、模块化的框架结构和钢筋水泥、玻璃幕墙等外观质地为主要特点,面对这一全新表现对象,传统山水中“勾、皴、擦、点、染”的笔墨样态和程式显然无所适从。这就需要画家们主动改变那些仅适于描绘树石云水的笔法墨晕,重新开辟出适合表达当代人所见所感的独特言说方式,从而实现对传统笔墨形式语言的创造性转化和创新性发展。

如前文提到的作品《重塑》中,画家大胆采用没骨的表现手法,以块面为主、线条为辅,并压缩了墨色的变化层次,使画面呈现出一片高级的银灰色调。同时,画家突出了笔墨的复数性,以对应玻璃幕墙的重复结构,使作品极具现代美感和形式感。相较于传统山水,这幅作品强化了中国画特有的平面性特征,而在局部又保留了直接写画的写意成分,细看无不合于笔法。画家正是通过对传统笔墨组合关系的解构,于点染间兼顾了当代观感与传统精神。

⑥城市倒影(中国画)史晨曦

鲍莺的《隔之三》同样强化了笔触的复数性特征,密集的墨点叠加在一起,表现出柏油路面的质感,既丰富又单纯。同时,她利用水渍形成的痕迹,在画面上造就了许多偶然的效果,与理性的笔触排列形成反差,为画面增添了抽象的美感。史晨曦的作品《城市倒影》(图⑥)则抽离了重复性的理性因素,将传统笔墨与纯感性的表现主义手法相结合,通过水之倒影表现个人心绪,具有印象派绘画般的灵动效果。画家们在基于各自视角的前提下,通过表现城市山水主题,对传统笔墨作出了别具个性的解读。

城市山水是一杆标尺,考量着当代画家对传统笔墨形式的理解和转译能力。其创作要求艺术家直面笔墨与造型的关系,直面生活和自己的内心,以当代视觉形态凝固城市之美,展现山水精神,促进方兴未艾的城市山水创作实践走向更为广阔的天地。

《光明日报》(2025年08月17日 09版)