点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 张胜

抗日战争时期,一封封家书穿越烽火和硝烟,成为战士与亲人之间最珍贵的纽带。这些信笺,早已超越了普通家信的意义,成为传承伟大抗战精神的宝贵财富,更是照亮民族前行的精神火炬——

北京卢沟桥畔,抗日女英雄赵一曼写给儿子的绝笔信静静陈列于中国人民抗日战争纪念馆。

寥寥数语,字字泣血,这封不到200字的家书,吸引了众多参观者驻足、默念、诵读……一纸信笺,饱含着一位母亲对孩子的深深愧疚与依依不舍,浸透着信念坚定的革命者抗击日本侵略、挽救民族危亡的炽热家国情怀。

赵一曼和儿子陈掖贤(宁儿)合影。新华社发

面对日本侵略者,无数英雄儿女不屈不挠、浴血奋战。赵一曼便是其中一位。

赵一曼,原名李坤泰,1905年出生于四川宜宾,在家人影响下走上革命道路。1926年,她加入中国共产党,先后在宜昌、南昌、上海等地从事党的地下工作。1928年4月经党组织批准,赵一曼与校友、中共党员陈达邦结婚,次年1月生下儿子陈掖贤,乳名“宁儿”。

1931年,日本发动九一八事变,东北沦陷,在党组织的安排下,赵一曼奔赴东北地区发动抗日斗争。临行前,她到照相馆留下了与儿子的唯一合影。

她先在沈阳、哈尔滨领导群众地下抗日,后在珠河(今黑龙江省尚志市)等地带领农民开展武装斗争,多次给日军以沉重打击,以“红枪白马女政委”声名远扬。人们把赵一曼和骁勇善战的赵尚志称为“哈东二赵”。

在哈尔滨工作期间,赵一曼在当时的地下刊物《工人事业》上发表了一首题为《滨江述怀》的旧体诗,充满了革命的豪情:“誓志为人不为家,涉江渡海走天涯。男儿岂是全都好,女子缘何分外差?未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花。”

1935年冬天,赵一曼为掩护战友不幸被俘。在狱中,日军对赵一曼施以长达9个月的非人折磨,逼其招供。她宁死不屈,未曾吐露一字。敌人在无计可施的情况下,最终决定把赵一曼押解到她曾战斗过的珠河县处决示众。

1936年8月2日,在被押往刑场的火车上,赵一曼感到死亡迫近,心中最深的牵挂莫过于年幼的儿子。于是,她要来纸和笔,写下了最想对儿子说的话。

宁儿:

母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。

母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。

母亲和你在生前是永远没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。

在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!

一九三六年八月二日

你的母亲赵一曼于车中

赵一曼英勇就义,用年仅31岁的生命长度实现了抗日救亡的铮铮誓言。

实际上,这并非赵一曼留下的唯一一封“家书”。作为一名共产党员,赵一曼牺牲前仍利用家书迷惑敌人,写下一份与编造的口供一致的遗书。她佯装自己和丈夫从江苏来东北做生意,丈夫死在东北,她也步着丈夫的后尘。

“母亲到东北来找职业,今天这样不幸的最后……母亲的死不足惜,可怜的是我的孩子,没有能给我担任教养的人。母亲死后,我的孩子要替代母亲继续斗争……”

两封信,内容不同,情意不改,字里行间无不流露出深沉的爱与愧疚,以及对革命事业的忠贞与坚守。

新中国成立后,电影《赵一曼》在全国热映,女英雄的名字家喻户晓。作为观众,赵一曼的丈夫陈达邦和儿子宁儿,并不知道赵一曼是自己的亲人。直到1954年,在赵一曼家人多方寻找以及她当年战友的帮助下,才最终核实了赵一曼的身份。

1957年,陈达邦带着陈掖贤踏上了开往黑龙江的列车。在东北烈士纪念馆,他们参观了赵一曼烈士的事迹展览。看到母亲被敌人残酷折磨,陈掖贤悲痛不已,用钢笔把母亲写给他的这封遗书抄在了笔记本上。

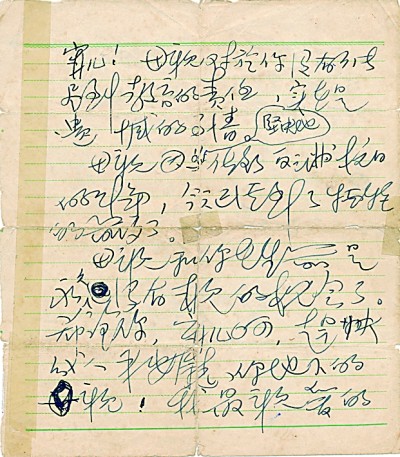

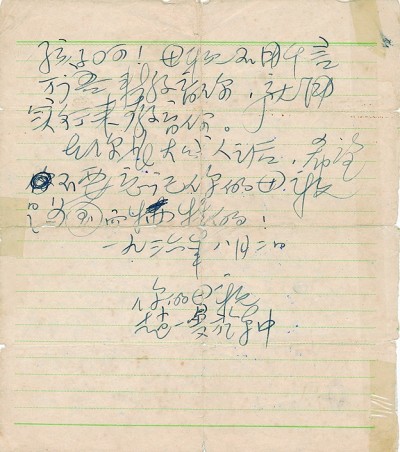

陈掖贤抄写的母亲留给自己的家书(赵一曼家书原件散失)。中国人民大学家书博物馆供图

“我的奶奶曾在家书中叮嘱父亲,‘母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你’。后来,父亲将这封家书手抄了一遍送给我。”赵一曼的孙女陈红说,自己后来也做了母亲,对这封家书的感慨就越来越多。“奶奶始终没有忘记自己母亲的身份,但她更没有忘记自己是一名共产党员,是一位战士!她最后希望父亲不要忘记她是为国牺牲的,说明她是为了更多孩子而舍去了自己的孩子。”

“虽然没能亲眼看着孩子长大成人,但她用为国牺牲的实际行动,告诉她的孩子怎样做一个顶天立地的中国人。”参观展览的北京市民张帅动情地说。

“山河犹在,这盛世如您所愿”“原来他们从未走远,只是化作了山河的一部分”“不管时代怎样变化,我们都要永远铭记革命先辈的牺牲和奉献”……读着这些饱含深情的留言,北京大学中共党史研究中心主任、北京大学-中国共产党历史展览馆革命文物协同研究中心联合执行主任程美东说,赵一曼的家书不仅仅是一封写给自己孩子的“示儿书”,更是一份留给中华民族的精神财富,“一封封家书提醒我们,永远不能忘却那段历史,和那些为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们”。

今天的中国,千千万万的“宁儿”生活在先烈用鲜血和生命换来的幸福里。程美东说,新时代的中国青年,当以家书为镜、以先辈为范,把从家书中汲取的精神力量,转化为许党报国的实际行动,在青春的赛道上奋力奔跑。

中国人民大学家书博物馆“抗战家书”展区。中国人民大学家书博物馆供图

“请永远铭记中华民族抗日救亡的艰苦岁月,铭记无数为国家生存、民族复兴、人类正义而战的先烈,他们正长眠在我们脚下的黄土青山!”陈红说。

《光明日报》(2025年09月03日 10版)