点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:黄树先、徐良燕(分别系首都师范大学文学院教授,博士研究生)

上古汉语词汇是汉语最早阶段的词汇,时间跨度长,词汇系统重要而复杂。传统意义的上古汉语词汇,一般指先秦两汉的汉语词汇,根据先秦经典文献对其进行探讨,相关成果丰硕。然而,对于先秦之前没有文字记录的上古汉语词汇,学界以往极少展开研究。我们将上古汉语词汇研究的上限往前大大提早,将其追溯到原始汉藏语分化之际,也就是汉语从汉藏语系分化出来的时期,大约在5000年前。上古汉语词汇的下限,学术界一般将其定在公元3世纪初的东汉末年。所以,我们研究的上古汉语词汇,就是公元前30世纪到公元3世纪的汉语词汇,前后持续约3200余年。

上古汉语词汇可分为前后两个时期:无文字的上古汉语时期和有文字的古汉语时期。无文字的上古汉语时期,从公元前30世纪到公元前14世纪的甲骨文时期,前后持续1600年。从甲骨文开始,汉语就有了文献记载,进入有文字的古汉语时期,一直持续到东汉末期,时间正好也是1600年。

汉藏语系的同源词

因条件限制,对于没有文字的上古汉语时期的词汇研究,一直未能有效展开。汉藏历史比较语言学的勃兴,为这一时期的汉语词汇探讨提供了基础。借助历史语言学对没有文字记载的语言进行研究,是比较语言学兴起后给语言研究带来的新的研究方法。历史语言学最重要的方法就是历史比较法,这是研究史前语言最基本的方法。美国语言学家布龙菲尔德在《语言论》中说:“比较法是我们重构史前语言的唯一方法。”比较法可以把语言的历史大大提早,法国语言学家房德里耶斯在《语言》中说:“比较法只是把历史法往过去延伸。它的主旨是要把我们应用于历史时期的推理扩展到我们没有任何文献的时代。”

相对于以往的词汇研究,汉藏历史语言学是一种新的研究范式,研究重点是来自原始汉藏母语的同源词。历史比较语言学假设原始母语会随着时间的流逝,逐渐分化,形成有发生学关系的亲属语言,或者叫“后代语言”“子孙语言”“兄弟语言”。原始母语早已消失,没有留下任何文字记录。从原始语言分化出来的后代语言渐行渐远,演变成不同语言,供不同民族使用。这些后代语言,保留了原始母语的词语;不同语言在不同程度上,或多或少地保存下来原始母语的词语。来自原始母语、分属不同亲属语言的这些词语就是同源词。古老的同源词能留存于不同的亲属语言,表明这些词语在语言里不可或缺,是生命力很强的核心词。

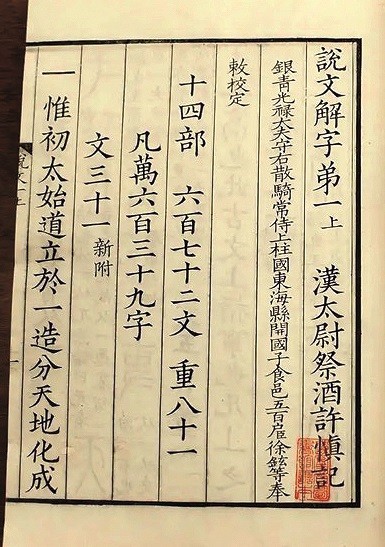

《说文解字》光明图片

汉语的基本词

汉藏语系的同源词进入汉语,成为汉语早期最重要的词语。汉语早期文献记录的“吾、鱼、羊、薪”等基本词语,就是来自汉藏母语的同源词,这些词语分别对应藏语的nga、nya、la、sing。这些同源词的语音、词义完全相同。汉藏语系的这些同源词进入汉语以后,成为汉语的基本词。来自汉藏语系的同源词,虽然数量有限,但是有强大的派生能力,在语言里不断发展涌现出不同的新词新义,并组成一个庞大的词汇系统。

例如,表示头发的词是语言里最基本的词语,得以列入斯瓦迪士的《百词表》。汉语的“发”古音读pod,对应缅甸语phut(散乱的头发)。汉语、缅甸语中表示头发的词,是一对同源词,是来自汉藏母语的古老词语。头发的“发”进入汉语后派生出许多相关词义,在汉语中形成一个庞大词族。

毛发派生出表假发的“髴”;毛发与草、草根等在形状上高度相似,“发”就派生出一批与草相关的词语,如表草(根)的“茇”(《说文》“茇,草根也”);表羽毛的“翇(帗)”(手执羽毛舞蹈);毛发、草可作为原料制作毛笔、蓑衣等物品,又派生出“笔”“袯”(《国语·齐语》六“首戴茅蒲,身衣袯襫”韦昭注“袯襫,蓑薜衣也”);茅草可搭建房屋,“发”派生出茅舍的“茇”(《召南·甘棠》“召伯所茇。”郑笺云:“茇,草舍也”)。

跨语言的词义比较

研究这些同源词在汉语里不断派生出的新词新义,除了依据汉语文献记载,我们还进行跨语言的词义比较,也就是在语义类型学的指导下,梳理汉语词义的派生,系联汉语的同族词。这种研究词义的范式,在以往的研究中少见。

这里还是以来自头发的词为例。借助语义类型学可知,在自然语言里,草与土共用一个词语很常见。例如,印尼语中的rerumputan一词指“各种野草;垃圾堆”;西班牙语中的broza一词指“残枝败叶;渣滓,污垢;灌木杂树丛”。再看汉语,《说文》:“坺,治也。一曰臿土谓之坺。一曰尘貌。”段玉裁根据汉语文献指出,草根(茇)、土(坺)、茅舍(茇),以及“拔、发、伐”等几个词语之间有语义关联。此外,汉语从草义派生出表绳索的“绋”、悬挂官印的丝带“绂”、粗大绳索的“綍”,均有跨语言词义的支持。草木可与木排、船只共用一个词,例如,意大利语中的legno指“木;树;(古)木船”;印尼语中的balok指“原木;(古)一种小货船”。汉语从草木的“茇”派生出表船只义的“橃、筏、图1”,可与上举的意大利语、印尼语印证。

图1

《说文》:“橃,海中大船。”“茷”是草、草根,又当木筏讲,《广韵·月韵》:“茷,大曰茷,小曰桴,乘之渡水。”“图1”字通作“栰”,《论语·公冶长》:“乘桴浮于海。”何晏集解引马融说:“桴,编竹木,大曰栰,小曰桴。”段玉裁说:“凡竹木、芦苇皆可编为之。”

中国经典文献的基础语言

借助汉藏历史语言学,我们对3200余年的上古汉语词汇进行了初步整理。这种新范式下的上古汉语词汇研究,对于秦汉以后的汉语词汇研究有重要意义。

秦汉以后的汉语词汇大多来自上古汉语。汉语有了文献记载以后,汉语的源头就更加清晰了。上古汉语词汇的影响,一直深入到现代汉语,甚至各个地方的方言词汇,都是在上古汉语词汇的基础上逐渐演变而形成的。

上古汉语词汇是汉语最早的词语,也是中国经典文献的基础语言。正因如此,上古汉语词汇,是上古文献整理释读的基础语言。我们主张依托现代语言学,在汉藏语系、跨语言比较的指导下,构建我们这个时代的新语文学。以先秦汉语为中心的新语文学的形成,可对先秦文献作更深入的研究。

德国著名历史语言学家格里姆说,跟骸骨、武器相比,语言更能反映一个民族的历史与文化。早期汉语词汇蕴含历史文献没有记载的早期中华文明。房德里耶斯说,有三类学者分别在史前学的领域进行工作:人类学家、考古学家和语言学家。第一类学者所处理的是骨骼和头骨;第二类学者处理的是文物,是史前人类遗留下来的一切用具;语言学家使用的却是声音和词的比较。这三类学者都埋头于把他们所研究的事实有条不紊地加以归类,构成系列,并尽可能在自己的领域里确定这些系列的年代关系和从属关系。在汉藏语系的大背景下,借助上古汉语词汇,可以对东亚早期历史和文化进行研究。萨丕尔说,语言的背后是有东西的。他指的“东西”就是语言里所蕴含的文化。

5000年前,上古汉语从汉藏语系分化出来,带给汉语一批同源词,并逐渐形成上古汉语词汇系统。研究上古汉语词汇,对于先秦经典文献的解读,东亚史前文明的探索,中华5000年文明史的研究,都具有重要意义。

《光明日报》(2025年10月18日 05版)