点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:王宁(北京师范大学资深教授。本文是作者在《文献语言学》创刊十周年纪念活动上发言的节录)

40年前,陆宗达先生曾经将以《说文解字》为核心的传统文字学称作“文献文字学”;我也曾效法老师,用“文献词义学”来解释什么是训诂学。现在,我们可以找到这样的说法70多处。但那都是对传统文字训诂学寻求现代人可以理解的一种解释,是阐发传统与现代学术衔接的一种说法,并不是一种定名。后来,学界已经明确了传统语言文字学的内涵,这个称谓也就不再提了。到了21世纪,这个称谓再次提出,已经有了新的意义。

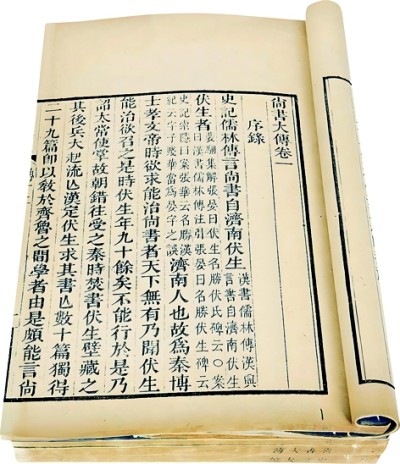

《尚书大传》 资料照片

启功先生曾引用《尚书大传》解释“文献”说:“‘献,贤也,万国众贤共为帝臣。帝举是而用之,使陈布其言。’文是写下来的,献是说出来的。古代、今天的历史、理论都是这么传下来、传出去的。文献岂不管着所有的学问?”他还说过:“口头文化相当于‘献’,‘献’中的‘黎献’就是民俗;书面文字,当然是‘文’;两者相加就是文献。古代的‘献’后来也已经成了‘文’,我们才能略知一二。”根据启功先生这个科学准确的解读,《文献语言学》应当是研究古代书面语也就是经史子集典籍语言的专门学术刊物。

这些年,我们受西方语言学的观念影响太深了。总以为研究口语为上,研究书面语不是纯语言学;语言学研究将共时和历时截然分开,否定泛时性,也就时常忽略古今沟通;曾经作为显学的语法,只讲究形式,回避甚至排斥语义。但是,从文献语言学的角度看,经过整理的书面语,是口语精华的留存,含有口语中最合理、最具民族特色的因素。经过加工的书面语,更加彰显语言规律,它们是语言的精华,即使研究口语,书面语也应作为前提与参照来处理。

说到共时与历时,首先要考虑词汇问题。词汇发展要遵循累积律,它的增长和繁衍,发生在不同时期,但它不是以更替式而是以累积共存的方式进行的。词汇积淀在各个不同的平面上,究其产生历史而言,不可能是共时的。汉语的历史书面语是文言,文言是现代汉语的前身,而且是现代汉语的基础。《说文解字》包含80%以上的现代汉语单音词(语素),加上出土文字,还会更多。现代汉语词汇的研究离开文言无法见其原貌、究其来源、探其发展、发其内涵、观其特点,是深入不下去的。大量的方言词汇是不同阶段的古音变体,却被造出的方言字掩盖了来源,因此,求本字是第一要做的。方言调查字表来源于古代音表,因为,《广韵》就是多方音的综合体系,各种方言声母和韵母的分合大都可以在其中找到证据。

各种汉语事实表明,汉语的研究首先要确定三点:一是字词一体,表意汉字和音义词汇以意义为枢纽,形音义结合;二是文白相承,文言词汇经过双音化,大量积淀在现代汉语里;三是从句子到篇章,内在的结构规律重意义而几乎没有外部形态。所以,不研究汉字,不可能深究汉语;读不懂文言,没法从根儿上解读现代汉语;回避了意义,语法分析难以全面。汉语研究完全照搬西方,一定会削足适履、举步维艰。但是看看现实,很多研究还被那些不适合汉语的框框无形拘束,现实令人焦虑,现实也令人充满期待。

刊物被作者滋养,作者也被刊物培养。我殷切地期望,《文献语言学》将一如既往,承担起提倡并完善符合汉语的语言学理论体系的历史使命,培养新一代汉语的研究者。他们将加强历代汉字形音义识读和分析能力,在文字、训诂、音韵的理论指引下,提高文言阅读能力,正确使用计算机并主要靠自己努力读书来积累资料,扎扎实实地学习前人取证于汉语事实的考据功夫,在宏观上学习和领会西方语言学的科学理论而戒除迷信与模仿、戒除空论与虚玄,把握方向,沟通古今,探索创新,常有新的创获。

《光明日报》(2025年10月18日 05版)