点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战文艺新作·文学】

(作者:刘雁翎,系浙江省社会科学院社会学研究所助理研究员)

1942年10月,浙江舟山东极岛海域,一艘载有1816名英军战俘的日军货船“里斯本丸”号不幸遭鱼雷击中沉没。日军为了掩盖罪行,不仅在船体沉没前封锁舱口,企图杀死所有英军战俘,更在部分战俘奋力脱困落水后,用机枪围猎扫射。当沉船的轰响震碎海面,舟山东极岛渔民挺身而出,冒着枪林弹雨,划着小舢板,营救了384名落水战俘。他们用实际行动诠释了以生命拯救生命的人间大爱,用无畏和大义书写了跨越国界的人道主义篇章。

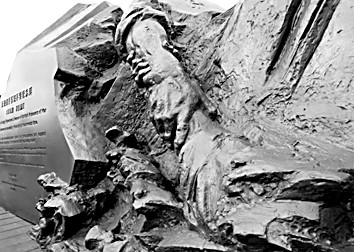

坐落于浙江舟山东极镇青浜岛的东极渔民营救英俘纪念碑。资料图片

曾有情与张子影携手创作的长篇小说《里斯本丸悲歌》(浙江教育出版社2025年7月出版),以及此前北京十月文艺出版社推出的杨怡芬长篇小说《海上繁花》,共同聚焦二战期间这一历史事件,以文学唤醒沉睡在舟山东极岛海域海底的历史记忆。

两部小说的共同特点是以基于历史的非虚构真实,体现具有审美价值的文学品质,在尽量还原历史真实的基础上,对叙事主线进行高度戏剧化的编排,根据叙事结构的需要安排人物的逻辑关系和推进历史事件发展,完成以“历史之真”转向“文本之诚”的审美呈现,使作品具有较强的历史在场感。曾有情与张子影两位作者为此多次深入东极岛,走访渔民后代,奔波于纪念馆、档案馆、图书馆,研究大量文字及影像资料等。他们在《里斯本丸悲歌》后记中写道:“用小说的形式去呈现一段悲壮的史实,是一个很不容易的事,作家总在真实和虚构之间,在历史与现实之间面临极大考验”。杨怡芬曾将“史实”比作“树干”,将“虚构”比作“葱茏的树枝和绿叶”。两部小说的作者不断在史料钩沉中,打捞着这段沉入海底的历史碎片,用文学的方式建构起他们认知、想象和理解的历史。

小说是语言的艺术,同时也是叙事的艺术。一个故事有多种叙事方式,《里斯本丸悲歌》和《海上繁花》分别建构了两种不同的文学“时空体”。《里斯本丸悲歌》以现实主义的创作原则,描写了故事发生的两个重要空间场域——香港和东极岛,围绕着两小无猜的渔民林海生与沈青梅、一见钟情的英军中尉威廉斯·彼得与护士陈阿蕾的两段爱情故事,实现双线并行的蒙太奇化的时空并置,以线性叙事的方式交叉推进两个时空的交合,引出叙事主线——“里斯本丸”号沉没的悲歌与渔民的救援壮举。《海上繁花》则建构了一种多线交织、时空交叠的非线性叙事结构。小说围绕叙述者“我”与恋人香织的聚散离合,以伊恩、约翰、阿卷等人的多视角转换,从1941年到2017年的时空跳转中建构故事逻辑,实现了“戏中戏”“镜中镜”的审美效果。作者以“间离”为方法,让读者从主体叙事中抽离,让叙述者“我”提醒读者正在阅读一个被建构的文本,通过书中人物有关文明与战争的发问,引导读者与作者一同追问。尽管两部小说的叙事结构不同,其目标都致力于超越历史惨剧的悲悯叙事,廓清战争给个体微末命运所带来的晦暗斑驳的面影,呈现战争与人性的复杂面向,引导读者对于生命、尊严、情感的严肃思考。

文学的本质特征之一是关注人类的心灵世界和精神生活,对于小说的创作而言,宏大历史的叙事也要把落点放在历史个体的内在经验上,叙事层面的整合就是对个体记忆的“深描”,以鲜活的个体记忆完成集体记忆的拼图。从两部小说的日常叙事中,读者可以感受到人间烟火的历史温度,人物间交织的爱情、亲情、友情铺陈了人世间的温暖底色。然而战争对日常叙事的中断强化了小说的悲剧色彩。比如,生活在抗战时期香港的伊恩一家、波仔兄妹、被带上“里斯本丸”号的英军战俘,以及无数被战火摧毁的家庭与生命。爱情的聚合分离同样笼罩在战争幽灵之下,《海上繁花》里乔与安妮的爱情萌芽终成梦幻泡影,《里斯本丸悲歌》里威廉斯·彼得与陈阿蕾的跨国恋也中断于海底。

两部小说对作为生命拯救者和悲剧见证者的东极岛渔民的形象塑造也颇多用墨,着力描绘人物的丰富性和深刻性,挖掘出人性深处的力量。《里斯本丸悲歌》以工笔画的方法勾勒出渔民“大爱无疆”的精神内核。从林海生、沈青梅、三叔公等人物身上显现的勇敢坚忍、朴素仁爱的特质是中华优秀传统文化与舟山海洋文化的浸润的结果。《海上繁花》是以白描的手法写群像的风采,阿卷是群像中的典型代表,渔民的形象更多是通过“简单与抽象”的群像书写来寄寓作者的情感。《海上繁花》还详细描述了三名英军战俘由中国军民护送出岛抵达重庆英国大使馆的经历。通过或明或暗的线索,中国军民的形象在小说中有了具象的呈现。当被历史洪流所遮蔽的一个个平凡的、诗化的、觉醒的“个人”被重新发现,小说就突破了商业大片超级英雄的叙事框架,以平凡的伟大书写人民的史诗。

两部小说最具叙事张力的地方,就在于那场惊心动魄的海上救援。代表“人间炼狱”的“里斯本丸”,一场精心谋划的海上屠杀,战争的暴虐与凶残被淋漓尽致地展现出来。在《海上繁花》中,落水求生的战俘看到了那道救赎的光:“约翰一直认为,眼前的奇迹,是自己虔诚祈祷的结果。有一对渔船,从小岛的方向来了!”《里斯本丸悲歌》则以渔民的视角吹响了这场海上集结号:“螺号响,众人帮。这就是传统,这就是口号,这就是压倒一切的号召。渔民纷纷放弃捡拾棉布,划着自家的小舢板奔向事发海域。”当个人被历史的命运裹挟,面临人性的抉择,在战争所造成的断裂中人类自我超越的空间却被轰然开启。在《里斯本丸悲歌》中,作者通过渔民施百志的觉醒轨迹来表达“救人的过程一定是灵魂净化的过程,是人性拷问的过程,是对人和事重新认识的过程”的主题。

一部优秀的文学作品要体现出伟大的心灵和伟大的思考。在危机之中的跨国相援正是以“人类命运共同体”为视域的文学叙事,折射的是小说中“救人一命,天上一星”“螺号响,众人帮”的朴素情感。2024年,纪录电影《里斯本丸沉没》上映;2025年,故事片《东极岛》上映。两部电影与小说形成互文,让这段历史为更多人所熟知,这场中国渔民营救英军战俘的义举丰富了全球对人道主义救援的理解。从“地方”到“世界”,从“我”到“我们”,“共同体叙事”是以更广阔的世界性视野,“以人为本”的叙事框架,去描摹战争的残酷、生命的尊严、人性的抉择,以及人类共通、共情与共振的情感结构,表达对人类命运的整体性关切,传递出爱与和平应该成为人类永恒精神坚守的宏阔理念。

《光明日报》(2025年09月24日 14版)