点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

中国书院文化的千年传承与当代价值

演讲人:朱汉民 邓洪波 演讲地点:湖南大学岳麓书院 核心价值观百场讲坛 演讲时间:2025年10月

编者按

为深入学习贯彻习近平文化思想,认真落实全国宣传思想文化工作会议精神,贯彻落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,由中宣部宣教局、光明日报社共同主办的“核心价值观百场讲坛”围绕文化传承发展这一主题,持续策划开展系列宣讲。本场讲坛来到湖南大学岳麓书院,讲述以岳麓书院为代表的中国书院历史演进脉络和鲜明文化特质。

朱汉民湖南大学岳麓书院国学院院长、岳麓学者杰出教授,湖南大学岳麓书院学术委员会主任,《湖南大学学报》(社科版)编委会主任,出版著作20多种,发表论文300多篇,主编大型学术丛书、文库、全集多种。

古典与现代岳麓书院的双重典范意义

□ 朱汉民

岳麓书院是中国古代四大书院之一,历经宋、元、明、清延续办学,推动了中华优秀传统文化的传承和发展,在中国教育史、思想史、文化史上具有十分重要的地位,是中国古典书院的典范。进入现代,岳麓书院成功转型为湖南大学,在继承千年教育传统的基础上,在中国现代高等教育体系中继续发挥重要作用,成为现代书院的典范,是中华文明连续性发展的缩影。

岳麓书院作为古典书院的典范性

延续办学的典范性。岳麓书院不仅经历了中国书院发展的完整历史过程,而且在每一历史时期均是书院的杰出代表。岳麓书院萌芽于唐末五代,到北宋初成为一所教学设备完备、管理制度严谨的高等学府,被誉为“天下四大书院”之一。南宋时期岳麓书院发展为理学重镇,著名理学家朱熹、张栻在此苦心经营,使其建设发展到鼎盛阶段。元明清以后,岳麓书院继续办学,一代代大儒在此发展教育和学术,使得书院教育越来越兴旺发达。

教育理念的典范性。南宋时期张栻主教岳麓书院时,在《潭州重修岳麓书院记》中申明“盖欲成就人才,以传道而济斯民也”,明确了岳麓书院的教育理念,成为宋元明清历代学人的教育传统、学术传统。这一理念包括两个方面,一是“传道”。张栻强调的“传道”目标,其实就是弘扬“师道”精神。二是“济民”,张栻提倡“士君子之学,不过一实字”,这一个“实”包括践履之实、经世之实。张栻要求岳麓书院的学生学习“生民之大本”的有用学问,希望他们“得时行道,事业满天下”。故,岳麓书院在宋代就形成了一种经世务实的传统,张栻奠定的教育理念,也成为宋元明清历代学人的教育传统、学术传统。岳麓书院将明体与达用、德性与时务、圣贤与豪杰统一起来,形成稳定的学风。传道济民的教育理念,不仅是岳麓书院的精神内核,也是中国传统文化价值理想的典范和代表。

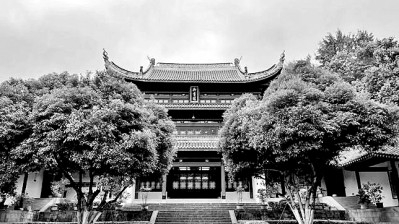

岳麓书院御书楼 邓洪波供图

学术创新的典范性。唐宋变革之后,中国学术经历了宋代理学、明代心学、明清之际实学、清乾嘉考据学、晚清新学的变革和交替。岳麓书院作为学术大师云集之地,一直处于中国学术变革的前沿。张栻、朱熹倾尽心血推动岳麓书院学术创新,使岳麓书院成为承载“道南正脉”的理学重镇。南宋后期真德秀、魏了翁继续推动岳麓书院的学术发展。明代心学思潮大盛,王守仁及其学术传人张元忭、季本、王乔龄、罗洪先、邹元标等,均在此研究和传播心学,推动岳麓书院的学术更替和发展。明清之际,实学思潮兴起,山长吴道行和东林学派高世泰都是重要学者,并培养出倡导实学精神的王船山。清代以后经学大盛,清代著名经学家王文清、罗典、王先谦、皮锡瑞等先后在此研究和传授经学。

人才培养的典范性。岳麓书院由大师掌教并延续办学,培养了一大批杰出人才。元明清各个历史时期,岳麓书院的办学成就和影响均进一步扩大,成为湖湘地区杰出人才的摇篮。特别是清代岳麓书院及其后来的学制变革时期,这里涌现出众多的人才群体,对中国近现代历史产生了深远影响。楹联“惟楚有材,于斯为盛”,是岳麓书院千百年来人才辈出的真实写照。

规制的典范性。规制不仅是书院建筑的规范制度,更是书院文化教育功能的体现。北宋咸平年间,潭州太守李允则重修岳麓书院,奠定了讲学、藏书、祭祀三个组成部分的基本规制,从此以后此基本格局延续千年不变。岳麓书院的三大规制不仅形成早、发展快,还创造性发展出许多新的特色制度。譬如会讲,书院史上的第一次会讲就是张栻和朱熹的岳麓书院会讲,不仅开启了书院会讲制度,也推动了理学发展。

作为古典高等学府的典范性。岳麓书院创办于北宋开宝九年,由于办学卓有成效,北宋真宗皇帝赵恒召见书院山长周式,并亲题“岳麓书院”匾额,于是书院之称始闻天下,遂成北宋“天下四大书院”之一。而后北宋湖南“潭州三学”最终确立岳麓书院的高等学府地位。1733年,清雍正皇帝明令各省城创立“省城书院”,岳麓书院又被列为代表湖南最高学府的“省城书院”。

岳麓书院大门 朱汉民供图

岳麓书院作为现代书院的典范意义

转型为现代大学的典范性。岳麓书院是古代的高等学府,晚清改为湖南高等学堂,民国之后又改制为湖南大学,完成了从古典书院到近代学堂、现代大学的转型。作为文化遗产的岳麓书院也恢复其教育功能,从国务院学位办申请获得现代大学学科历史学、哲学的博士、硕士、学士学位授予权,设立历史学、哲学博士后流动站,成为当代中国高等教育高层次人才培养机构。

规制延续的典范性。20世纪80年代初以来,岳麓书院一边开展文物修复工作,一边恢复其文化教育功能,原来的书院规制在现代岳麓书院文化教育功能中得以延续——岳麓书院讲学、藏书和祭祀三位一体的基本规制在现代教育中仍然发挥其功能;古代明伦堂仍然是今天岳麓书院讲课的教室,每天有岳麓书院师生在此认真学习;古代御书楼仍然是现代岳麓书院的文献资料室,学人们仍然在其中阅读经典和文献;古代文庙、祠堂庄严肃穆,师生仍然开展致敬至圣先师与先贤的礼仪。古典岳麓书院形成的规制和传统,在现代大学教育中发挥了重要作用。

学术研究的典范性。古典岳麓书院是湖湘学派的学术基地,有自己悠久的学术传统。现代岳麓书院以儒学、经学、理学、湘学、书院为研究方向,其实也是对岳麓书院传统学术领域的连续性研究。岳麓书院学术研究不仅继承自己的学术传统,同时又将其纳入现代学术视域,将这些研究领域发展为现代学术形态。

文化传播的典范性。岳麓书院是现代公共学术文化平台,面向大众开展中华优秀传统文化的传播,例如开辟国学方面的电视讲座、网络讲座和传播评奖等。

修复后的岳麓书院鸟瞰图 朱汉民供图

岳麓书院双重典范意义的对接

岳麓书院之所以具有上述双重典范性,是因遵循了中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展原则,兼顾了“继承”和“发展”两个方面。

晚清新政以后,古典书院开始了重大学制变革,整个中国高等教育开始经历“古典书院—近代学堂—现代大学”的历史转型,岳麓书院便是如此。古典岳麓书院为现代中国留下了有形文化遗产和无形文化遗产,这些文化遗产为后来的湖南大学提供了重要的文化教育资源。正是由于现代湖南大学与古典岳麓书院有明确的继承关系,因此,岳麓书院恢复教育功能以后,开始有意识地传承自身的优秀教育传统。譬如,张栻提出的“传道济民”仍然是现代岳麓书院的教育理念;古典岳麓书院的学业兼生活导师制度被现代岳麓书院沿用发展,古典岳麓书院各种活泼的会讲制度、对话问答式教学仍然存在;现代岳麓书院的学生仍然在背诵并遵循古代的《岳麓书院学规》;等等。

传承岳麓书院教育传统不是为了复古,而是为了实现中华优秀传统文化、中国高等教育的现代性转化与发展。岳麓书院这所古老学府多次面临历史的重大转型,故而必须对自身教育制度、教育思想作出重大变革,以适应社会发展、时代变迁的趋势。从民国初年筹备到正式建校,湖南大学的学科一步步建设发展,包括文、理、工、商、法、农等多门类、多学科,其空间范围与师生规模也在不断拓展,成为湖南省最重要的高等学府之一。从宋代“天下四大书院”之一,到今天的“双一流”建设大学,是这所千年学府随着时代变化而产生的重大发展。

现代岳麓书院教育功能的恢复,是建立在现代高等教育体制及学科建设基础之上的,其恢复办学一直是与现代学科建设紧密结合的。现代岳麓书院学术功能的恢复,也是建立在现代学术制度、现代知识体系的基础上,其诸多研究成果,大大丰富了中国现代学术宝库。

岳麓书院成功转型为现代大学,是一个伟大而艰巨的文化工程。近言之,岳麓书院是一座连通古今教育的桥梁,对现代教育改革和发展有启发、借鉴和推动作用;迩言之,不失为体现中华优秀传统文化历史传承与创新发展的中国式现代大学范本。

(光明网记者金凌冰整理)

邓洪波湖南大学岳麓书院教授、中国书院研究中心主任,享受国务院政府特殊津贴专家,研究领域以书院文化为主,在国内外刊物发表论文200余篇,出版著作30余部。

中国书院的发展历程及其生机密码

□ 邓洪波

书院是读书人围绕“书”开展各种活动,进行文化积累、研究、创造与传播的文化教育组织。书院是中华优秀传统文化的重要载体,为中国教育、学术、文化、出版、藏书等事业的发展,对民俗风情的培植,国民思维习惯、伦常观念的养成等都作出了重大贡献。由唐宋迄今,其千余年的发展历程并非僵化保守、一成不变的,而是紧随时代主题的变换,不断地进行自我调适、自我改造,力求在适应新环境的基础上改变环境,并形成新的时代特色。

中国书院的历史进程

书院产生于唐代初年,最初是士人读书治学之所,随后将服务范围从个人扩展至众人,担负起向社会传播文化知识的责任。后来,官府于唐代中期因袭“聚藏群书”“校理经籍”的秘书省之责,推出了丽正、集贤书院作为全新的官方学术机构,是为书院有别于民间起源的第二个源头。在中国书院发展史上,唐五代只能算作起始阶段,而书院已然带着官民两种传统发育成长起来,具有了作为文化教育机构的初期形态。这个时期书院的功能也呈现出多样性和不确定性,始终处于变化发展之中。

宋代是我国古代学术文化空前发达的时期。彼时书院总数达720所,是唐五代书院总和的10倍以上。宋初,统治者无心亦无力于文教发展,有责任感的士人自觉担起培养人才、发展教育的职责,书院渐渐兴盛于民间。与此同时,北宋政府也采取了因势利导的文教政策,大力支持渐兴的书院,书院办学条件得到实质性改善。北宋中后期,宋初兴起的几十所书院,在兴办官学的运动中多被废弃或改为州县学。此时书院虽失去了政府的支持,但得益于以士人为主体的民间力量支持,获得了比前期更快的发展。南宋时期书院总数达442所。以江西为中心,周边的浙江、福建、湖南诸省,形成了一个占书院总数74.43%、势力强大的书院密集区。这一阶段最大特点是在学术大师的指导下,书院作为一种文化教育制度得以完全确立,标志着我国教育事业进入官学、书院、私学三足鼎立的时代,书院发展进入制度化确立阶段。

元代虽为蒙古贵族统治时期,但他们对书院相当重视,多方扶持倡导。元代书院发展最重要的特点是填补辽金代留下的空白,呈现向北推广之势。太极书院是蒙元第一所书院,成为理学在北方传播的大本营,书院的学生散布于北方大地,最终实现了理学的北移。此外,这一时期书院出现官学化趋势。政府采取一些重要措施,如严格报批手续,以申报制度控制书院的创建与兴办;委派山长,并将其纳入学官体制,一体铨选考核升转;拨置学田,设官管理钱粮,控制书院的经济命脉;书院生徒享有与各级官学学生同样的权利、出路;各级官府直接创办书院等。官学化扩增了书院的数量,保护了书院财产,维持了正常的教育秩序,为书院发展树起了一道有力的屏障。与此同时,也产生了很多弊端,如为教者敷衍塞责,为学者追求功名利禄,学术氛围淡薄,教学内容僵化等。

书院发展史上,明代承前启后,以近2000所的书院数量,远超此前历代总和,成为书院发展史上最具活力的时期。明代中后期,书院生机盎然,充满自信地走向社会生活的各个方面,成为官绅士民甚至百姓政治、文化、教育生活中不可或缺的重要组成部分。面向平民成为其发展的一个重要特点,城镇官府书院向平民百姓开放,山林布衣、乡村长者、普通百姓、佛教僧侣都可以进院听讲,甚至登堂讲说。与此同时,本来就处乡村的家族、村社书院也开始了职能的转变,服务对象不再局限于子弟,而扩至族人乡党,院中之事业不仅仅是读书识字,习礼成俗、讲学化民也成了日课常功。

普及和流变是清代书院的最大特点。由于官民两种力量共同努力,书院进入前所未有的繁荣时期,创建兴复书院5836所,基本普及城乡。雍正年间开始,官方强力介入书院建设,各级官办书院成为全国各地大小不等的学术教育中心。民间则致力于乡村、家族书院的建设,承担基础教育任务。道光以降,面对随大炮战舰冲入国门的西方文化,书院努力应对,在经过内容和形式的改造后,将西学、新学引入其中,形成了新式书院,是积极的变革。另一方面,科举的诱惑力太大,书院不分官办、民办,大多陷入其中而难以自拔,这是消极的流变,它影响并最终断送了书院的改革。

民国前期,现代书院陆续涌现,其创办宗旨多为补新式教育之不足。而在抗战烽火中,新儒家更赋予书院救民族于危亡的时代使命。新中国成立后,尤其是自20世纪80年代始,伴随中国经济的发展,作为在历史上传承中华优秀传统文化的重要载体,一大批以复兴国学为己任的现代书院如雨后春笋般拔地而起。截至2011年底,修复重建书院674所、新建书院591所,网络书院百余所,合计1360余所。时至今日,保守估计,新老书院的总数应在3000所以上,已经远远超过明代。

中国书院的生机密码

书院何以跨越古今,历经千年的历史风霜,还能呈现出蓬勃生机呢?

第一,书院不断进行制度创新。书院教育是中国传统士人为了满足自身日益增长的文化教育需求,整合传统的官学、私学以及佛道教育制度的长处之后,创造并日渐完善的一种文教制度,支撑着中国古代社会的教育文化事业。近代,当中国面对西方、走向世界时,它又以开放之势接纳西方学校制度与先进的科技知识,成为连接古代与近现代教育的桥梁,承担起贯通中国教育血脉的重任。

第二,创设不同类型的书院,满足读书人不同的文化教育需求。书院有各种类型,按照功能来分,有作为读书之处、著书之地、藏书之所、明道讲学之区的书院;有作为士友会讲之所、课士之区、士人市肆、应试者公寓、祭祀先贤之地的书院;最主要的还是从事教育事业的书院。按照教学内容来分,有武书院、正音书院、进行外国语言文学教育的书院、开设医学教育并有门诊业务的书院,最主要的还是从事儒家文化知识教学的书院。按照程度来分,有高中低的等级不同。按照建设者来分,有民间的家族书院、乡村书院、教会书院,官方的县、州、厅、府、道、省各级地方书院,皇族书院。按照院中学生来分,有少数民族书院、侨民书院、华侨书院,有童生肄业的书院、生员书院、生童共处的书院、举人的书院。凡此种种,举不胜举。

第三,创设不同等级的书院,构建完整的文教体系。整体而言,书院中最底层的是私立的家族书院和民办的乡村书院,中间层是县立书院,高层则是州、府、道、省各级书院。底层书院数量大、分布广,起着普及文化知识和将儒家学术思想社会化,从而形成民间价值信仰的作用,它扎根乡村社会,是其他较高层书院的起点,构成中国古代书院等级之塔的底座。中间层县级书院一身二任,承担传播文化知识和将儒家理念政治化,从而以朝廷意志影响民间价值信仰的任务,是古代书院等级之塔的塔身。高层的各级书院一方面分担指导学术理念的政治化的官方责任,另一方面也兼有研究学术、更新创造儒家精神、养育学派之责,可以视作高居于古代书院之塔顶端的宝顶部分。历朝历代那些学术大师主持或创建的书院,无论是官立还是民办,皆当视作宝顶部分。中国古代书院的等级之塔,实际上已经构成了一个完整的书院文化教育体系。

第四,调动官民两种力量。官办书院拥有官府的强大力量,可以获取合法甚至正统的社会身份从而发展壮大;民办书院可以赢得民间广大士绅留意斯文的热情与世世代代的支持,其力绵长、持久而深厚,众志成城,可以化解古代官力式微或消失所带来的困境。总之,官办书院和民办书院的长期并存,使书院可以长期保持某种官学与私学成分共存的结构态势,形成一种似官学而非官学,似私学而非私学的整体生存特色,这是一种新的杂交优势基因,可以与传统的官学和私学完全区别开来,成长为独立于官学与私学之外的全新的文化教育体制。

第五,强调书院与学术的一体化,形成学术创新机制。宋元以来,中国学术的发展差不多成为书院的内部事务:社会各主流学派一般都以书院为基地,以学规、学约、会规为约束,以修身、治学为宗旨,借藏书刻书、著书立说而积累,借慎思、审问、会讲、论辩而创造,借讲学、授受而传播,在书院中形成、发展和壮大,并且和书院一起扬名于当世,影响于后代。因此,可以说,书院是古代中国学术的策源地、播种机,一部书院史,可以视作一部主流学派与书院相谋相合、隐显同时、盛衰与共的发展史。学术、学派的契入使书院制度、教育流派可以上溯到渊源所自,而书院的加盟则使学术文化、思想流派可以下导于脉络所向,此则正是书院与学术、学派一体化的魅力所在。

第六,书院是东方文明的资源宝库,它为当代学术建设提供丰富经验,学术创新、文化传承、社会担当这三点尤其值得重视。在书院重兴的当下,我们呼唤书院精神的回归,要特别强调两点:一是文化的自觉、自信与担当。我们要有“传斯道以济斯民”的襟怀,以弘扬中华优秀传统文化为己任。二是保持开放之势的同时,善待传统,既吐故纳新,又温故知新。我们应坚持马克思主义文化理论,坚持传统与现代并重,与时俱进,由古开新。如此,始能传承书院积累、研究、创新与传播文化的永续活力,更加自信地屹立于世界民族之林。

(光明网记者金凌冰整理)

《光明日报》(2025年11月08日 10版)