点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:王蕾(宁波大学音乐学院教授)

“月儿高挂在天上,光明照耀四方。在这个静静的深夜里,记起了我的故乡。”1938年,作曲家夏之秋组织武汉合唱团赴南洋宣传抗日救亡,途经澳门,在街头听到卖艺老人凄婉的歌声,深受触动,遂写下《思乡曲》。那如泣如诉的旋律,伴着武汉合唱团的足迹,响彻新加坡、马来半岛,唱进无数侨胞的心房。

1937年淞沪会战后,上海、南京相继陷落,抗日救亡的中心由上海转到武汉。大批文化人士、音乐家和青年学生云集武汉,以文艺为武器,投入抗日救亡运动。

1937年11月,作曲家江定仙、刘雪庵等联合音乐教师黄椒衍发起成立武汉合唱团,立志“将全中国最优秀的作曲家为抗战而写的合唱曲介绍给大众”。首任团长江定仙,后由夏之秋接任,成员最初有48人。

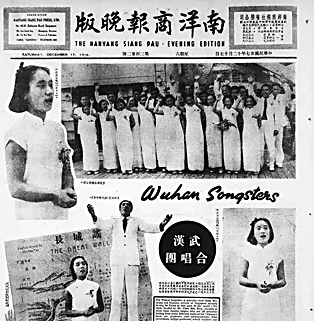

《南洋商报》报道武汉合唱团。资料图片

为增强合唱团的实力,合唱团决定公开招募新成员。众多有志青年的加入,为合唱团注入了新鲜血液。他们来自各行各业,如青年电影演员项堃、大学教授陈仁炳、青年歌唱家周小燕等。在合唱团成员看来,虽然唱歌不能直接驱除日寇,但歌声能激发人类的感情,“希望能将大家隐潜着的热力,用我们雄壮的歌声,将之诱发出来,使每个人都能奔上抗战的阵线中”。据《战歌》杂志报道:“‘武汉合唱团’为此间民众歌咏团体中技术水准最高者,过去曾参加‘中国全国歌咏协会’音乐大会、国际反侵略运动周外宾招待会,其所唱四部合唱如《满江红》《最后胜利是我们的》《抗敌歌》《旗正飘飘》等歌曲,均极受听众之欢迎,并不时在市府电台广播救亡歌曲,亦获观众致欢迎拥戴。”

1938年3月5日,应冼星海之邀,武汉合唱团在汉口三教街俄国俱乐部举行音乐演奏大会,为难民募捐。他们表演了《最后的胜利是我们的》《旗正飘飘》《打回东北去》等抗战合唱曲,以及王人艺、张舍之的小提琴重奏,巫一舟的钢琴独奏,杜修庭、田鸣恩的男声独唱,周小燕的女声独唱等,当晚即募得善款1000余元。会后,几位外宾找到黄椒衍等,希望合唱团能够将此“中国的呼声”带到海外去,这一提议使大家备受鼓舞,遂萌发了赴南洋巡演筹赈的想法。

武汉合唱团的巡演计划得到了社会各界的广泛支持。临行前,陈仁炳、夏之秋、黄椒衍专门拜访了中共中央长江局负责人董必武。在董必武指导下,夏之秋与香港地下党取得联系并获得资助。

1938年9月30日,武汉合唱团一行28人,由陈仁炳、夏之秋率领,从汉口出发,开启了他们“慷慨悲歌”的万里之行。合唱团一路南下,先后到广州、香港公演,以合唱、短剧、讲演等形式宣传抗日思想,其歌声还被录制成唱片,流传至世界各地。

南洋巡演的经费主要由合唱团自筹,南洋著名侨领陈嘉庚得知后,立即施以援手。武汉合唱团这艘险些搁浅的“音乐之舟”,在南洋重新扬起了风帆,一场持续近两年的“音乐长征”就此拉开帷幕。

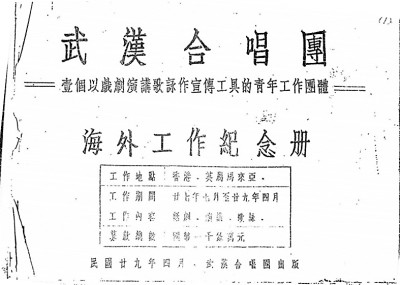

武汉合唱团海外工作纪念册 资料图片

1938年12月18日晚,武汉合唱团在新加坡大世界游艺场举行了试演,演出抗战歌曲14首。12月22日,武汉合唱团在新加坡最负盛名的“卡必都戏院”(Capitol Theatre)举行了首场公演。当《歌八百壮士》雄壮的旋律响起,当团员们含着热泪唱起夏之秋创作的《思乡曲》时,台下的数千名华侨再也无法抑制内心的情感,数度哽咽失声。这种由音乐引发的情感共鸣,是任何言语都无法比拟的。它瞬间跨越了地理的阻隔,将海外侨胞的心与浴血奋战的祖国人民紧紧联系在了一起。演出获得了空前成功,原定8场的演出,因场场爆满,最终加演至16场。从12月24日到次年3月,武汉合唱团先后在大世界、新世界、天福宫、首都戏院、维多利亚纪念堂等场馆演出67场。

每次演出,合唱团一般先唱抗日歌曲,闭幕后在幕布上展览南京大屠杀的照片,同时结合时事进行讲演。与此同时,幕后布置道具,然后表演话剧,最后为抗战募捐。他们通过生动多样的艺术形式,揭露日军暴行,展现中国军民抗战事迹,唤醒海外侨胞的赤子情怀和同祖国命运与共的中华民族共同体意识。

1939年3月7日,在由陈嘉庚任主席的星华筹赈会资助下,武汉合唱团在新加坡出版了《民族呼声》歌集,收录其常备演唱曲目48首,这是我国抗战期间在海外出版的第一本抗战歌曲集。

合唱团抱持着“为增强救亡意识,为战区灾黎请命”的信念,走遍了南洋的大小城镇,在马来半岛燃起爱国救亡的烈焰。在新山(马来西亚城市),合唱团出演《逃难到星洲》,“剧情动人,绘声绘影,表演逼真……使观众闻之流泪”;在笨珍(马来西亚县名),全体合唱《歌八百壮士》,“澎湃处如万马奔腾,令满场观众攸悲攸喜,亦泣亦歌”;在芙蓉(马来西亚城市),话剧《九一八以来》上演时,“观众大受感动,一时复仇雪耻之情绪,溢于全场”;在巴生(马来西亚城市),演员以粤语表演《英雄儿女》,“剧情精警,场面激昂,博得掌声不绝”。

武汉合唱团团员合影 资料图片

从1938年9月开启南下巡演到1940年4月归国,武汉合唱团的足迹遍布新加坡、马来西亚等地,南洋各地侨领捐输巨款,合计参与的华侨约210余万人,欧洲、美洲等地区人士也慷慨解囊,共为国内战事筹款叻币(英国殖民地政府发行的货币)230万元。

《光明日报》(2025年11月18日 01版)