点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【为推进中国式现代化凝聚磅礴力量·深化文化体制机制改革】

光明日报记者 刘习 陆健

“古代的土地亩分信息可精确至小数点后六位,即分、厘、毫、丝、忽、微。在兰溪鱼鳞图册中,我们发现了小数点后五位‘忽’的记录。”日前,浙江省兰溪市档案馆,观众在听该馆文化科科长章毅讲解鱼鳞图册的历史。鱼鳞图册是古代为确认地权和征收赋税而攒造的土地簿册,因所绘地块图形排列类似鱼鳞而得名。

“这是我国珍贵的档案文化遗产。如今,我们将746册清代兰溪鱼鳞图册官册系统整理成《兰溪鱼鳞图册合集》,为当地古建修缮、古城复兴、旅游开发等工作打开了一扇新的窗口。”章毅说。

档案是珍贵的文化资源,更是文明传承、文脉赓续的重要支撑。作为中华文明重要发祥地之一的浙江,“万年上山、五千年良渚、千年宋韵、百年红船”的厚重历史让这片土地的文化基因丰富而多元。

浙江自2020年推进实施文化基因解码工程,2024年起实施文化基因激活工程,计划到2026年全面建成浙江文化基因库,培育10个以上现象级省域文化标识、100个以上文化基因激活标志性项目。浙江将文化基因从“解码”转向“激活”,在“浙江何为”的实践中不断深化文化体制机制改革。

位于浙江绍兴的阳明伯府第。浙江省文化广电和旅游厅供图

保护传承,让更多文化遗产与今人相遇

“希望通过‘文澜重光’创造两个‘重逢’:第一个是用科技手段让文澜阁和《四库全书》在数字世界中重逢;第二个是让《四库全书》和普通人重逢。”浙江杭州,“文澜重光”项目志愿者王敏燕,边向记者展示手机上的“文澜重光”小程序边介绍,“人们翻阅古籍,不仅是翻阅古籍中记载的文化,也是翻阅这些古籍几百年来经历的有温度的故事。”

据了解,“文澜重光”通过数字孪生技术还原文澜阁实景,让用户沉浸式阅读数字版的文澜阁本《四库全书》,实现书阁虚拟融合。项目中,王敏燕负责相关内容的视觉设计,和她一样的志愿者有60多人。

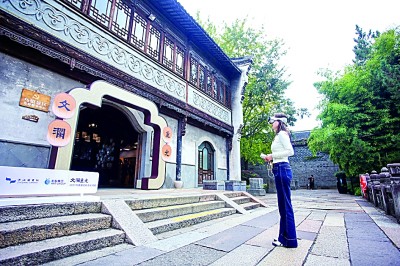

游客在体验文澜阁与《四库全书》“书阁一体”项目成果。浙江省文化广电和旅游厅供图

“大家来自不同城市、不同岗位,但都一样热爱传统文化。”王敏燕说,大家会在完成白天的日常工作后线上相聚,发挥各自所长完成设计、测试、运营等不同工作。

《四库全书》是我国历史上规模最大的丛书,编纂于清代乾隆年间,修成后誊抄7部,分送全国七个藏书阁保藏。其中一阁就是文澜阁。“此前,考虑到古籍严苛的保护条件及其珍贵程度,文澜阁本《四库全书》在浙江图书馆恒温恒湿的善本库中妥善保管,读者即使有查阅需求也难窥其貌。”浙江图书馆党委书记、馆长胡海荣介绍。

“‘文澜重光’项目,目的之一是希望通过‘书阁一体’的全新展陈和阅读方式,让更多人来了解、关注这一文化瑰宝。”胡海荣表示,今年9月,“文澜重光”项目从全球20多个国家的200多个案例中脱颖而出,入选《世界互联网大会文化遗产数字化案例集(2025)》。

古籍是中华民族宝贵的精神财富,是坚定文化自信的重要源泉。戏曲曲牌则凝结着千年音韵,是戏曲音乐的基石。作为南戏的摇篮,浙江拥有18个剧种和58项省级非遗代表性项目。然而,近年来,随着传承人才断档、观众群体结构性变化,一些剧种面临危机,曲牌流失严重。

“音乐组负责抢救梳理和演奏演唱,拍摄组负责记录曲牌的表演形态,专家组负责曲牌资料的学术准确性。”浙江省文化广电和旅游厅艺术处相关负责人介绍,他们按照“抢救记录—初审校对—成果转化”的步骤,构建起资料抢救到应用推广的全流程工作链条。

“这场抢救,不仅是记录音符,更是为了留住一段文化血脉。”戏曲曲牌抢救工程负责人刘建宽表示。1982年,他从浙江艺术学校音乐班毕业后,进入宁波市越剧团(现为宁波小百花越剧团)。从青葱少年到两鬓斑白,他的人生轨迹始终与戏曲音乐相连。“我们要拾遗补缺,把宝贵的文脉保护好传承好。”刘建宽感慨地说。

凌晨1点,浙江音乐学院戏剧系青年二胡教师斯陈骏的手机屏幕依然亮着。“我们用纸笔定格音符,用镜头留住瞬间,把音乐片段化作永恒的数字记忆,就是要为传承保护戏曲生态做些事。”

如今,汇集浙江省近3000首曲牌的《浙江传统戏曲曲牌声腔集成》正式出版。全省数字文化服务平台“浙里文化圈”还上线浙江传统戏曲曲牌数字应用,供公众免费使用。

创新表达,让传统文化解码出“新模样”

两岸青山如屏的富春江游船上,“东汉隐士严子陵”穿越时空讲述自己的故事;专心赏玩《四十景图》的游客“因缘际会”穿越进入画作之中,参与跨越古今的对话……在浙江,借助数字化手段让文化基因可查、可感、可学正成为现实。

“运用8K超高清、AIGC(人工智能生成内容)、3D扫描修复等数字化手段,我们让不可移动文物飞来峰‘移动’了起来。”许多观众都喜欢纪录片《飞来峰》,总导演焦征远表示,“常规拍摄难以展现出造像组群的精妙构思,这次我们借助数字化模型将雕像展开,为观众呈现出经典构图全景,技术让传统文化有了‘新模样’。”

飞来峰,是被列入《世界遗产名录》的杭州西湖文化景观的重要组成部分,在我国古代石窟艺术史上具有重要地位。纪录片《飞来峰》数字化地记录了飞来峰崖壁与溪涧间的每处文化遗迹,以超高精度影像细致呈现细节,让历史和文物“开口说话”。

江南山水,奇石林立,想要完整展现飞来峰的空间形态并不容易。“由于很多石刻造像体量较大,数字化采集难度确实很高。”焦征远介绍创作细节,“在数字化采集时,有的点位团队光拍摄的纹理图像就有6000余张,原始数据量近3TB。”为能够呈现出极致清晰的视觉效果,创作团队使用了浙大城市学院超算中心的高性能计算机进行分布式集群计算,输出的高精度三维模型面片达到2亿面以上,让观众沉浸式欣赏飞来峰的自然山水、石窟艺术。

创新解读和表达方式,“文化+科技”深度融合是浙江各地的共识。“互动查询、裸眼3D、魔屏等在我们博物馆都能体验。”杭州市临安博物馆馆长鲍伟华,介绍起吴越文化博物馆的创新展示手法。

吴越文化博物馆是全国唯一以吴越国历史文化为核心的专题博物馆。“我们以数字赋能静态艺术形式,用科技的手段展现历史和文化,让历史文物更加可感、可知,让观众更好地了解历史,在文物珍品中看文明延续。”鲍伟华说。

据了解,吴越文化博物馆常设展“吴越千秋——五代十国时期的东南乐土”,还获得第二十二届(2024年度)全国博物馆十大陈列展览优胜奖。

融入日常,让文化之美被感知品味

“每个环壕就是一个氏族居住地,6个环壕又构成一个聚落,这样的结构稳定持续了上千年。”杭州市临平区玉架山考古博物馆内,玉架山考古队队员方中华向记者介绍。

步入博物馆一层展厅,测年方法、文化层判定、田野发掘技术等映入眼帘。在互动体验区,记者看到,该区还原考古探访现场,参观者不但可以参观遗址群考古发掘成果,还能观看考古发掘过程,了解考古学知识。

“我们不光讲文物,还讲文物是怎么被发现的。”玉架山考古博物馆副馆长李龙在介绍展览思路时表示,通过讲述考古学还原史前文明,还原考古挖掘现场,让大家在听知识的同时感受文化魅力。

“你看,这头牛身上还沾着黑色泥浆呢。”“它刚从田里爬上来吗?”“我也要跟潘爷爷比比画牛。”宁波市宁海县潘天寿艺术中心,一群孩子背着画板,你一言、我一语,认真观摩讨论。让他们自豪的是,展馆内他们的画作和“潘爷爷”的作品一起展出。

浙江婺剧艺术研究院的演员在表演婺剧。新华社发

潘天寿艺术中心策展人团队成员王紫楹笑盈盈地看着孩子,“若把美术馆视为一个生态整体,我们需要思考如何更好实现美育化人,其中‘共生’理念尤为关键。”她说,“我们想通过这样的设计告诉观众,请他们多来美术馆感受艺术之美,也让这样的感受融入日常,让文化滋养生活。”

在温州市洞头区东海贝雕艺术博物馆,馆长陈灿渊被观众团团围住。“按照唐代五弦琵琶的工艺,这把琵琶即将完成复刻。此次复刻采用立体浮雕技术,在琵琶面板、背板、琴头等关键部位嵌入螺钿图案。螺钿制作从挑选合适的贝壳开始,到切割、打磨、雕刻,每一步都需要极大的耐心和精湛的技艺。”陈灿渊认真讲解,观众听得入神。

传统螺钿主要应用于静态装饰,琵琶的复刻为螺钿赋予了生命力。讲解间隙,陈灿渊与记者聊了起来,此次复刻琵琶耗时超过一年,仅螺钿工艺就用时半年。花费这么大精力,是希望这件作品让更多人领略唐代琵琶的独特魅力。他还思忖着完成多件传统民族乐器复刻后,在博物馆筹划一场音乐会,“展现经典曲目魅力”。

一把琵琶展现中华文化独特魅力,一个快递信封化身文化使者传播中华文明。

“这是我们新设计的快递信封,之后由浙江发往全球的相关快递信封都将逐步切换至‘诗画浙江’专属款。”在杭州,浙江省文化广电和旅游厅策划推广处负责人介绍,“诗画浙江”专属款中,专门展示了古越的血性、阳明的思想、丝瓷的技艺等文化元素。“在送达快递的那一刻,这些文化元素也会精准触达收件者。”

《光明日报》(2025年11月18日 05版)