点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:毛定之

康濯(1920~1991)是我国现代著名作家、杰出的文学工作组织者。抗战爆发后,于1938年10月由湖南长沙奔赴延安,就读于鲁迅艺术学院文学系第一期,同年11月加入中国共产党。结业后随八路军120师进行战地实习,任随军记者。1939年夏,康濯赴晋察冀边区,在抗日群众团体工作,曾任“文救会”宣传部长等职务。新中国成立前夕,康濯参与筹办全国第一次文代会,此后近40年从事文艺界的行政和组织工作。曾任中央文学讲习所副秘书长,中国作家协会党组成员、书记处书记,《文艺报》常务编委,中国作家协会创作委员会主任等职。后在河北任省文联副主席,湖南任省文联副主席、主席。20世纪80年代后期调回中国作协从事专业创作。

康濯在中学时代即开始发表作品。参加革命后,写出《灾难的明天》《我的两家房东》《春种秋收》《水滴石穿》《东方红》等作品,对农村的新人物、新变革、新风貌做了逼真生动的展示,风格清新、笔调细腻。他创作的章回体小说《黑石坡煤窑演义》,是我国第一部描写煤矿工人生活的长篇小说。康濯的作品在群众中产生了广泛的影响,是解放区具有代表性的作家之一。

十一届三中全会后,在繁忙的文艺组织工作同时,他克服病痛,愈老弥坚,以强烈的创作热情,深刻审视现实,反思社会生活及民族性格的内核,创作了《洞庭湖神话》《十年一聚》等力作。对他的文学成就,无须赘言。王蒙在散文《图书馆的光亮》中说,他11岁时就在同学家里读了赵树理、康濯、马烽、贺敬之的作品。而早在1946年8月,郭沫若在《谈解放区文艺》中指出:“十二篇(指周扬同志主编的《中国解放区短篇创作选》第一辑中的十二篇小说——引者注)中,我最喜欢的是康濯的《我的两家房东》,那可以说是达到了完善的地步。”

康濯的文艺成就是多方面的,他在文艺行政工作、培养提携文学新人方面也卓有建树。

忠诚党的文艺事业

康濯既是著名作家,也是作家协会的干部,双重身份,肩扛两副重担。纵观他的全部奋斗历程,主要精力还是放在文艺行政工作上,只能业余时间搞创作,无论在新中国成立前,还是新中国成立后;无论是在中国作协,还是在河北、湖南工作期间。

康濯从事群众团体工作,是从烽火连天的抗战时期开始的。在残酷的战争环境中,他深入战斗前线,进行抗日宣传和群众文化工作,在减租反霸、土地改革等运动中,同根据地人民建立起血肉联系,锻造了与人民群众的深厚感情,锤炼了过硬的政治品格和工作作风。广大的人民、火热的生活、激烈的战斗,也为他走上现实主义的文学创作道路,奠定了坚实的基础。

在“抗联”,康濯帮助农民学时事、学政治、学文化,办夜校扫盲识字班,教唱歌演戏,和边区人民群众打成一片。新中国成立后,他把抗战时群众团体思想作风带到了作协,没有官气,尊重老作家,关心青年作家,始终以昂扬的工作热情投身党的文艺事业。

周巍峙在《一个真诚、谦和的老实人》中说:“他是一个真诚的人,一个谦和的人,一个老实人,一个可以信赖的老实人……康濯一生追求真理,永远服务人民是他性格的本质……他对党的文艺思想的遵从可以说是绝对的,他对党的文艺事业的忠诚也是绝对的。他经常说:‘我首先是党员,其次才是作家。’”

康濯夫人王勉思也是从晋察冀革命根据地走出来的革命前辈和文化工作者,在回忆老伴康濯的文章中写道:“看到其他同志能专心致志搞创作,他很羡慕,有时也发发牢骚,说他不是没有东西可写,搞这些繁杂的事务,他是凭党性在工作。”李凖在《音容宛在遗篇永存》中说:“康濯对于工作,可以说是鞠躬尽瘁,一直到生命弥留之际。”

作家徐光耀在《落在河北大地的一片春雨》中写道:“一个沉重的事实是,来自延安和根据地的老作家越来越少了。这虽是受制于自然,没有办法,但反思近年文坛现状,瞻念文坛前途,想到老一辈革命作家相继去世,心里确是很难过的。他们大都有着共同的特点:一贯忠于马列主义,忠于共产主义理想,忠于人民革命事业,在党的长期教导熏陶下,始终坚持深入生活,密切联系群众,坚持革命现实主义创作原则。他们搞文艺,是有明确目的的,是为人生、为社会,有着鲜明的历史使命感和时代责任感的。他们大多有着拥抱时代、主动追求为人民、为政治服务的自觉意识,一部现代文学史可以证明,这一点极其可贵,他确定了一个作家的高尚品格。综观康濯一生,看他的根本精神,看他的始终为革命而战斗,无疑很值得我们学习。他是当得起无产阶级文艺家称号的。”

未央在《学习康濯同志的园丁精神》一文中说,康濯同志回湖南正当盛年。40来岁,本是一个作家创作生命中的黄金时期。但他搁下正在创作的长篇和已酝酿成熟的多种计划,而投入到行政领导工作中去。在他与同志们的努力和湖南省委的亲切关怀下,湖南省文联鸟枪换炮,终于有了新办公楼、新宿舍,有了一个可观的规模。

孙犁从1939年春季即和康濯认识,直到1944年春季,5年时间里差不多和康濯朝夕相处,听说康濯去世,“眼里,立刻充满了泪水”。他说康濯很聪明,很活跃,有办事能力,也能团结人,那时就受到沙可夫、田间等文艺界领导同志的重视。康濯在组织工作上的才能,以后也为周扬、丁玲等同志所赏识。孙犁在《悼康濯》中郑重写道:“他在晋察冀边区,做了很多工作,写了不少作品。那时的创作,现在,我可以毫不含糊地说,是像李延寿说的:潜思于战争之间,挥翰于锋镝之下。是不寻常的。它是当国家危亡之际,一代青年志士的献身之作,将与民族解放斗争史光辉永存,绝不会被数典忘祖的后生狂徒轻易抹掉。”

大力培养青年作家

新中国之初,百废待兴,文学创作人才匮乏。为给青年作家提供学习提高的机会和条件,迅速培育文学新军,康濯在丁玲直接领导下,白手起家,创建中央文学研究所(后改为中央文学讲习所)。买房子,置家具,购图书,调干部等,紧锣密鼓,夜以继日。康濯和大家齐心协力,不到5个月时间讲习所筹备工作基本就绪,正如马烽同志言:“老康可以说是我们的主将。”讲习所开办之后,康濯被任命为副秘书长(田间任秘书长、马烽任支部书记)。康濯除了利用业余时间阅读到讲习所学习的同学们的习作之外,还不断接待来访的一些青年作者。他常常要熬到深更半夜,星期日也很少休息。

作为作协干部的康濯,把服务作家、关怀青年作家的成长、扶植业余作者作为自己的神圣使命,倾注真情和气力做工作。看到优秀的作品,他常常喜不自禁,马上向有关同志推荐。对一些业余作者,他能准确叫出他们的名字,说出他们作品中的人物和细节。他能广泛联系业余作者中的工人、农民、教师、小职员,和他们亲密无间,亦师亦友。

1939年4月康濯于延安鲁迅艺术学院。

马烽在《难忘的怀念》中写道:“前不久他住院时我去看望过他,他躺在病床上正阅读青年作家的作品。出院后我又到家看望他,他又为一本书写序言而忙碌,谈话间不时仍要吸几口氧气。据我所知,他不管在任何情况下,都是以发现、培养青年作家为己任。这可以说是他最大的优点;他只顾事业而不顾自己的身体状况,这也可以说是他最大的缺点。”

从维熙曾回忆说,1953年时,他还是个年仅20岁的文学青年。新年伊始,他突然接到康濯同志一封来信,信中说看到他发表在《天津日报》文艺周刊上的小说《七月雨》,想邀他去谈谈。读信时他诚惶诚恐,一个闻名遐迩的作家,何以召见一个无名小卒?见面后,康濯兴奋地与他谈了许多文学创作方面的问题,给了他很多鼓励。在文学与生活关系的阐述上,给了他很大启迪。1953年他走出校门,要求到边远农村去工作,很大程度上是康濯给予的影响。从维熙《一月的悲怆》凝深情于笔端:“我崇敬他,不仅仅是他的作品,更重要的在他心窝藏有对年轻文学苗苗的厚爱。我和刘绍棠,是经他推荐参加中国作协的。他对年轻人的作品绝少挑剔,而是助其火焰的燃烧。在五十年代文学星空中,文翁为数不少;但能主动充当伯乐并引儿马蛋子驰骋文坛者,康濯同志是少数功绩斐然中的一个。”

刘绍棠在《悼恩师康濯同志》也曾谈到,在他的青少年时代,有两个人对他的成长影响最大,其中之一便是康濯。他和康濯结识于1952年夏,那一年他才16岁,康濯32岁。当时,他写出小说《青枝绿叶》,交给《中国青年报》。中国青年报社邀请沙汀、周立波、严文井、康濯审阅这篇小说,分别跟他谈话。康濯在4位前辈作家中最年轻。虽然在文坛上已经久负盛名,但还是个只有32岁的青年人,所以刘绍棠跟他交换意见时不觉得拘束,康濯也不以前辈自居。从此,两人便密切交往。不但在创作上他随时向康濯请教,而且在入党,恋爱、上学等各个方面征求康濯的意见。他50年代代表作之一《运河的桨声》的初稿,首先交给康濯审阅指正。1956年3月,他由康濯和秦兆阳两位同志介绍加入中国作家协会。康濯对他的爱护,以及为他从别的前辈作家那里争取的支持,使他得以在文坛立足。正是学习康濯这种提携晚进的精神,后来他也尽心竭力帮助了不少青年作家。刘绍棠情真意切地说:“不管别人怎么说怎么做,也不管我有什么浮名虚位,我都当定了康濯同志的门生弟子。”

推进地方文艺事业

康濯到河北、湖南省工作后,工作对象主要是业余作者和少量驻会作家。为帮助他们提高思想水平和艺术修养,他做了大量富有成效的工作,如办学习班、读书会(读名著等),请知名作家、评论家讲课,讲创作理论与个人创作实践,赏析中外文学名著。还举办作品分析讨论会,组织作家互相品评作品、共同提高。特别是对一些优秀的苗子,经常请到家里当面沟通交流,提出对作家创作方向和作品的具体意见,春风化雨,润泽心田。

徐光耀说:“康濯为河北作的另一大贡献,是为我们培养、训练了相当一批人才。他像老母鸡一样,扑拉着翅膀咕咕叫,带出一群群的新人来。在河北作家中,直接间接受过康濯教诲和影响的,可说指不胜屈,如张庆田、张峻、申跃中、孙一、孙跃、常庚西……他们都成为我们作家队伍的骨干。其中有些曾中途搁笔的人,就是在他的启迪下,重又点燃心灵,并作出了积极贡献的。”

1962年,康濯在河北工作时,亲自组织保定小说座谈会,请来著名文艺批评家、当时的文艺报主编侯金镜,对包括天津市在内全省重点作者,如万国儒、张知行、孙一、孙跃等十来个人的作品,逐个进行扬优势、避短板的分析研讨,使大家吸收前辈作家营养,并在日后的创作中坚持自己的创作个性,形成独有的艺术特色。康濯还在这次会上对“五四”以来我国小说创作的发展,特别是对小说名家如赵树理、孙犁等作家的作品,进行了艺术分析,大家都感到受益匪浅。河北作家张峻当时在承德工作,从1952年到1962年,已十年没写东西,参加这次会议后,激发了创作热情,提高了创作水平,不久便发表短篇小说《尾台戏》,后来成为河北文坛上很有成就的作家。

河北作家申跃中20岁时还是一名普通农村青年,刚刚发表了4个短篇,加在一起不过万余字。康濯发现后,马上引起重视,满腔热情给予鼓励,并以《初露芬芳的香花》为题,写了近万言的评论文章。申跃中在《北冀南湘育后人》中回忆道:“我是在生产队拉棒子秸的时候,接到的刊有那篇文章的刊物,我就是在那拉棒子秸的大车上,颠颠抖抖地读着它,那心情恰如田野里的小苗吸吮着落地的甘霖。”

回湖南工作不久,康濯请田汉、老舍、张天翼等著名作家到长沙作报告,好评如潮。还请蒋牧良同志作《红楼梦》分析的专题讲座,他自己也结合实际多次讲解文学创作理论与实践。这些活动都深受大家欢迎,影响深远。正如他本人所说,组织上派他到湖南工作,就是要他和大家共同努力把湖南的文艺工作搞上去。

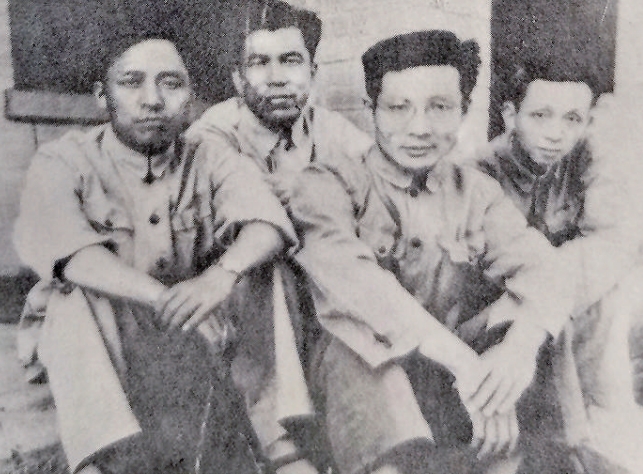

1951年于北京鼓楼东大街中央文学研究所。左起:田间、雷加、周立波、康濯。

值得一提的是,康濯作为文联主席,像关心作家一样,关心戏剧演员等文艺工作者的专业水平提升。他本人酷爱戏剧,经常观看地方戏剧演出,曾创作剧本给湖南省湘剧团排演。对青年演员关心关爱,严格要求他们多读书学习,努力提高艺术造诣。湘剧演员左大玢文化基础不是太好,康濯教育她不要满足于做个艺人,而是要像梅兰芳、盖叫天那样做真正的艺术家,有一次甚至把左大玢批评得“大哭一场”。康濯无微不至地关心左大玢,寄希望她“把戏剧演员的桂冠——梅花奖拿到手,为你自己争气,为湖南人民争光。”左大玢后来终于获得了“梅花奖”,并在电视连续剧《西游记》中扮演观世音,深受广大观众喜爱。左大玢在《慈祥的长者 严厉的老师》中写道:“康老是慈祥的,严厉的,也是大度的,像父亲一般。就这样,30年来,他一直关心着我在艺术道路上的成长和进步,真正成了我的慈父、严师。他不仅在艺术修养和历史知识上给了我不少教诲,还常常教导我不少处世、做人的道理,真使我受益匪浅……康老,在我艺术前进的道路上,有你流下的汗水,在我舞台演出大大小小的剧目中有你留下的智慧,在我梅花奖的奖盘上有你洒下的心血。我忘不了你……”

同样,康濯对画家、民间艺人等文艺工作者的关心爱护的事例举不胜举,其关心后进、奖掖新人的盛德让人动容。

谭谈说,康濯不光是对那些有影响的作品“鼓掌”,而且更重视基层的文学创作,更关怀基层的业余作者。他回到北京工作以后,不断给湖南省作协的同志来信,转来基层业余作者的信,转达业余作者的要求和呼声。谭谈最后一次在北京见康濯时,康濯的病已经很重了,医生一再叮嘱他不能多说话,但他却忍不住不时拔下输氧管,吃力地说几句,很是动情地和谭谈说岳阳的张步真,说他的《魂系青山》,说益阳的刘春来,说郴州的陈第雄……

人民文学出版社编辑刘炜说:“康老作为‘文学湘军’的主帅,不但关注自己的小说出版,更关心湖南作者的文学创作。常常向我介绍他们的情况,也向我询问湖南作者在人民文学出版社投稿和出书的情况。莫应丰创作《将军吟》、古华创作《芙蓉镇》,都得到过康老的关怀和鼓励。后来,这两部作品双双荣获首届茅盾文学奖的时候,他心花怒放、喜形于色,还赞许和首肯了我这个两部长篇小说的责编所做的努力。实践表明,康老珍惜人才,培养人才,呕心沥血,鞠躬尽瘁。正是有他这样具有爱心的勤劳园丁,才使湖南的文学百花园如此茂盛、繁荣!”

力促作家厚积生活

“大海波澜在,骊珠自不贫。”康濯是在延安文艺座谈会精神指引下跨入文学殿堂的,对生活于创作重要性的认识尤其深刻真切。20世纪80年代初康濯撰文指出:“文艺工作者都应继续永远地认真坚持深入人民群众的火热斗争,并应立即进一步付诸实践,毫无例外而又实事求是地投身到生活的底层中去,锻炼改造,钻探矿藏……”他反复强调深入生活是作家提高创作水平的关键所在,总是想办法把作家们“赶”下去。他要求专业作家到基层去“长期落户”,由于各种原因不能“长期落户”的,也要去“下马看花”,至少是“走马看花”。他认为只有如此,才能真正领悟生活的真谛,才能艺术而又生动形象地反映沸腾的生活,而不是像油一样漂在水面上。下基层蹲点挂职的作家,长的一两年,短的也有几个月。有时还组织作家到先进单位参观访问,甚至到外省参观学习,丰富生活阅历。对常年生活在农村、工厂的基层业余作者,通过积极想办法组织他们外出参观学习等活动,使其开阔视野,增长见识。

未央曾回忆说:“六十年代,我在洞庭湖滨当过大队长,后来又与王以平去大庆油田。我因身体差没在油田坚持下去,王以平一住三年,为王铁人做秘书,写出了铁人系列小说。谢璞回家乡担任基层干部,写出《二月兰》等名篇。刘勇本来长期生活在基层,又回乡担任乡党委副书记,写出了《咕哝爷》等佳品,孙健忠回湘西担任公社干部,写了大量反映湘西人民战天地的壮丽生活的力作。‘文革’后下去兼职的作家更多了。如谭谈担任冷水江市委副书记,写出了反映工业建设的《太阳城》和《美仙湾》等。张扬担任肿瘤医院副院长,写出了长篇小说《癌》。康濯同志回湖南后虽然忙于行政领导,也经常下去‘走马看花’。他把延安时代深入群众的老传统保持下去,给我们做出了榜样。”

20世纪80年代初,我是一个文学爱好者,有幸多次与康老接触,他耳提面命,讲得最多是,写东西一定要有厚实的生活,要扎进生活中去,下功夫观察积累生活……先生启我茫昧,导以明灯,受益终生。

利用刊物扶持新作者

康濯精于刊物编辑,抗战胜利后在晋察冀边区工作时即编辑《时代青年》,新中国成立前夕在华北文协编辑《华北文艺》,新中国成立之初担任《说说唱唱》编委,之后,河北的《蜜蜂》、湖南的《湖南文学》《芙蓉》都留下了他挥洒汗水的印迹。

萧三的《毛泽东同志的青少年时代》是康濯在编辑《时代青年》时参与组稿编辑的。在艰苦的战争环境中,康濯与同仁持续责编这一作品,在《时代青年》连载了一年多,从而为现代文学史和中共党史留下了反映毛泽东早期革命和生活情况的弥足珍贵的重要篇章。

20世纪50年代,他在协助赵树理办《说说唱唱》时,收到陈登科的中篇小说《活人塘》。当时,他感到这部小说文字基础太差,错别字很多,开始不耐烦、不愿看,“直到看了1/3才拍案叫绝”,并细心帮助作者修改后发表。从此,陈登科登上中国文坛,成为一名著名作家。作品发表后,康濯又写了一篇《陈登科和他的〈活人塘〉》在人民日报副刊发表。

康濯曾对湖南省作协掌管的刊物提出明确要求,提出要做到每期刊物上都有几个新面孔,对曾经发表过优秀作品的作者,之后如果连续几次投稿,达不到发表水平的,要求帮助本人找到问题症结,打开突破口,使之能继续奔驰在文学的大道上,创作出更多更优秀的作品。各地的青年业余作者寄给他稿子请他修改、推荐,他来者不拒,认真研读,质量好的推荐刊物发表,甚至亲自撰写评论。有时亲自约见作者,面对面探讨修改。他为青年作者作品写了数量可观的序言、评论以及回复了大量信件。实在没时间看的稿件,他转请刊物编辑审阅提出意见。他还要求编辑要尊重作者的劳动,可指出作品的不足,提出修改意见,但最好由作者自己修改,而不要随便把作品改得面目全非。他提出要特别注意尊重作品的个性,保留作者的风格。可以说,他在利用刊物大力扶持新作者,推出全国有影响的力作方面贡献殊异。

康濯高度重视作者水平对刊物质量和重要性的影响。在担任《芙蓉》主编期间,经常亲自出面约稿。利用多年的师生战友情谊,他约请发表了张天翼、萧三、丁玲、萧殷、孙犁、周而复、杨沫等一批著名老作家的作品,加上大家的努力,迅速拉起了一支既有文坛耆宿,又有当时名噪中外的中青年作家,也有崭露头角的新秀的颇为整齐壮观的作者队伍。一时之盛,为海内外文艺界、期刊界瞩目。胡代炜、朱树诚编辑叶蔚林的中篇《在没有航标的河流上》时,曾对其中一章不太满意,希望做些修改,但作者本人改了几天仍觉得困难。康濯知道后当即表示,改不动就不要改了,且当天就打电话到编辑部说了他的意见。胡代炜、朱树诚回忆康濯当时说:“‘一部好作品也难免有这样那样的缺点,能改当然应当尽量改好,实在改不动也不要紧,不少世界名作不也存在着一些明显的失误和败笔吗?’从康濯同志的话中我们体会到,看一部作品重在总体把握,不可求全责备。宁要有缺点的好作品,也不要没有缺点的平庸之作。我们听了他的话,立即找老叶商量了一下,很快就编发了。一年之后,这部作品荣获了首届全国优秀中篇小说一等奖。”

担任《芙蓉》主编后,康濯经常强调要抓创作队伍的建设。1980年10月,《芙蓉》编辑部召开谭谈的中篇小说《山道弯弯》讨论会时,康濯拖着病体参加讨论会,热情地肯定作品的成功之处并指出瑕疵所在,鼓励作者写出新的、更好的作品,使作者受益良多。康濯还指出,要登高望远,立足全国办刊,不但为全省、还要为全国的文学繁荣贡献力量。《芙蓉》办过好几次笔会和两届青年作家读书班,都得到了康濯的支持。他不仅指导活动的安排,亲自出面邀请讲课的教师,而且亲自到读书班讲课,谈创作思想,谈自己的经验,深入浅出,颇受欢迎。举办笔会时,请来老作家杨沫、戈壁舟、刘绍棠、邓友梅、刘真、从维熙、林斤澜、梁信,还请来文坛新秀蒋子龙、陈国凯。“康濯同志老当益壮,活跃其间,或启发诱导,或穿针引线,或‘煽风点火’,或推波助澜,把一次笔会搞得红红火火……客人们说‘满载而归’‘不虚此行’,湖南的作家们说‘颇受启发’。诗人未央用诗作了总结:‘北方吹来十月的风。’这股风对后来文坛‘湘军’的崛起起了一定的作用。”

追踪康濯先生百折不回的艰苦跋涉,可以看到,他为繁荣我国文学事业、壮大作家队伍,倾注了毕生心血。凡是他工作过的地方,青年作家成批涌现,优秀作品源源不断,他不愧是文学青年的良师益友。他是站在党的文学事业承前启后、继往开来的历史高度上,以宏阔的视野和博大的胸怀,付出真心真情来浇灌文学幼苗的。文学要繁荣,须有大批优秀作家方可出大量名篇佳作,关心培养人才自己决不惜力。在康濯创作50周年作品讨论会上,他说:“我是多么盼望在自己的泥土上播下更多扎实、深沉的文学种子,以争取开出更多的社会主义之花啊!”谭谈在《满园桃李送良师》中动情地说:“那年在郴州为电影《山道弯弯》选外景,走进一片竹林。一杆杆翠竹,领一山风骚,令我们陶醉。大家抚摸着一根根挺拔、茁壮的翠竹,连连地赞叹。末了,领我们看山的老人,却带我们来到一根枯黄的老竹前,说:‘全靠它呵!这一山竹子,都是它发的!’呵,种竹!康老,您不也是根种竹!一根文学竹林里的种竹吗?能为人类、为社会献出好的作品的作家,固然可贵;而能带出一批新人,让更多的人为人类献出更多更好的作品的作家,就更加难能可贵了!我们的好老师——康濯同志,就是这样的作家!”

今年是新中国成立75周年,今天追思康濯先生,铭记老一辈文艺工作者和作家峥嵘岁月的奋斗,感佩其对青年作家无私关爱培育的殷切之意、拳拳之情,不是很有意义吗!

《光明日报》(2024年06月21日 13版)