点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【精读短评】

作者:张桃洲(首都师范大学文学院教授)

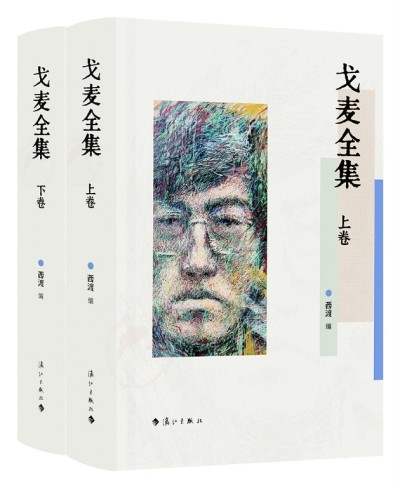

西渡编选的《戈麦全集》终于出版了。自诗人戈麦1991年辞世后,西渡就开始致力于戈麦作品的整理出版,先后编选了《彗星——戈麦诗集》(漓江出版社1993)、《戈麦诗全编》(上海三联书店1999)、《戈麦的诗》(人民文学出版社2012)、《戈麦诗选》(太白文艺出版社2019),历时30余年。全集“收入目前能够收集到的戈麦全部诗歌、小说、文论、散文、书信作品”(见该书“编辑说明”),分为五编逐一呈现。

《戈麦全集》的面世,为读者全面了解这位独异诗人的创作提供了一份基本资料,也为我们更深入地研究中国当代诗歌提供了一份重要文献。

戈麦的才华和成就是多方面的,可惜均未能充分展开。无论他的诗歌,还是他的为数不多的小说,都展示了戈麦对于语言的高度敏感性,呼应着20世纪80年代先锋文学的语言探索。即便是他读书笔记里摘录的一些文字,也可以看出他惊警的语言意识。锻造语言,进而重塑对语言的感知,构成了他全部创作的一个突出特点。他的创作早已汇入80年代以来更新中国当代文学语言的种种努力中,并贡献了一批独特的文本,其诗作中有不少脍炙人口的名篇,如《献给黄昏的星》《如果种子不死》《未来某一刻自我的画像》《眺望时间消逝》《没有人看见草生长》《尝试生活》等。

戈麦敏锐的语言意识,还体现在他的翻译实践里。他翻译了博尔赫斯的10首诗作,看得出他在翻译中是用心揣摩了博氏诗歌的语感,努力在拣选合适词汇的。显然他从博氏那里领悟到了不少东西,有一些也转化到了自己的创作中。比如,博尔赫斯作品里的时间感觉、时间观念、时间意识就深刻影响了戈麦,而博氏诗中的一些意象(如沙子、梦境)也出现在戈麦的诗作里。戈麦自己有一首诗的题目就是《沙子》,倘若将这首诗和博尔赫斯的诗作《沙漏》以及小说《沙之书》等进行比较分析,会发现它们的相似之处在于都借用了“沙子”意象表达对时间、生命、记忆、历史的思考,但戈麦的《沙子》更多把关于时代、现实的感受放进来,并将形而上的玄妙感受与切近于他的历史结合起来。此外,《沙子》中还弥漫着一种特别语调,一种谣曲式的调子,让人读时感到生活和生命的流逝果真像沙子一样易于消散,人们所经历的历史、现实无不处在沙子一般漂浮的状态,读者会被这种调子触动和感染。

戈麦与稍稍年长于他的诗人骆一禾、海子一样,可谓80年代之子,他们都是当时思想、文化、诗学等各个方面所滋养起来的写作者,因而作品里带有浓郁的时代气息。不过,骆一禾、海子早逝,而戈麦进入了90年代。由此看来,他的生活和写作刚好处在两个年代相连接的时空里。换言之,他的创作一方面植根于80年代的社会文化土壤,另一方面又不限于80年代的氛围,是立足于90年代语境里的体验与结晶。这正是理解戈麦创作的一个重要切入点。

因此,我们研究戈麦,要梳理戈麦与其置身的两个年代之间的关联。从当下往回看,中国当代诗歌从80年代至90年代实际上存在着多种可能性,其中相当一部分来自骆一禾、海子、戈麦等诗人宏阔的诗学抱负和激越的诗学理想。遗憾的是他们的很多未及深化的主张和未及实现的构想,都受阻于新的情势和诗歌趋向,他们本人的创作在一种高强度、加速度的爆发之后戛然而止了,这意味着后来的诗歌发展失去了这些可能性,同时失去了一些可以伸展的前提。

总的来说,戈麦是一位转换时期的精神记录者。可以说,他的很多诗篇,体现了一颗敏锐心灵所感受到的时代急遽变化带给人的种种感受,他的书写不是直接的,而是借助于较多自然物象,以个人化视角抒发出来,显得真切而有力,社会文化的许多变化,都隐然在他的诗歌中留下了印痕。

链 接

《戈麦全集》上下卷是第一部戈麦作品全集,由清华大学中文系教授西渡编选,漓江出版社出版。诗歌界认为,戈麦诗才堪与海子比肩,是当代诗坛一颗耀眼的诗星。本书收录目前能找到的戈麦所有原创诗歌(281首)、翻译诗歌(15首)、小说(3篇)、文论(15篇)、书信(27封)、散文(3篇),大量作品系首次发表、入集,并附录详细的诗人创作年表等。

《光明日报》(2025年05月17日 12版)