点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者 于园媛

抗战时期,一张张珍贵的照片,成为鼓舞前线指战员、抗战军民的“精神食粮”,也传播到全世界,展示出中国人民的爱国情怀、民族气节、英雄气概和必胜信念——

1937年7月10日,卢沟桥事变爆发后,北平城中一片慌乱。一位名叫方大曾的年轻人逆人群而行,用手中的相机拍下了中国士兵在卢沟桥边驻守的照片:士兵的眼神警惕而坚毅,身后是历经战火的残垣。

1942年7月7日,《晋察冀画报》在河北省平山县碾盘沟创刊,晋察冀军区司令员聂荣臻亲笔题词:“五年的抗战,晋察冀的人们究竟做了些什么?一切活生生的事实都显露在这小小的画刊里。”

时光流转,但照片中定格的历史永不褪色——2025年7月开展的“为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览”上,1525张照片,以图证史,向世人再现那段烽火历程。

美国记者埃德加·斯诺于1936年拍摄的《抗战之声》。资料图片

一种最有力的武器

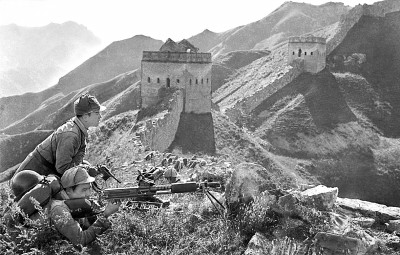

严阵以待的机枪手,手持驳壳枪、弯腰注视敌人的指挥员,巍峨山峦中,八路军战士威武的身影与远处雄伟的古长城融为一体。

这是抗日战争期间著名的摄影作品《战斗在古长城》,由后来成为《晋察冀画报》创始人之一的沙飞于1937年秋拍摄。

沙飞、雷烨、高帆、石少华、徐肖冰……战地摄影记者们深入战火前线,拍摄记录下抗日斗争的真实场景。

百团大战期间,徐肖冰作为随军摄影记者,与战士们吃住、行军、战斗在一起。战斗激烈时,他跟随战士冲锋,忍不住跳出战壕去拍摄,战士一个手榴弹甩过去,他就想冲到前面去拍下爆炸的真实场景。他说:“有的照片是用生命换来的。”

雷烨曾经拍摄了日寇在河北省丰润县潘家峪制造的惨绝人寰的大惨案现场,真实地记录下日寇犯下的滔天罪行。1943年4月19日和20日,日军“扫荡”时袭扰晋察冀画报社驻地。雷烨在生死关头,用手枪掩护警卫员突围,砸碎了心爱的相机和自来水笔,将最后一颗子弹留给自己,壮烈殉国。

沙飞于1937年秋拍摄的《战斗在古长城》。资料图片

沙飞曾写到,摄影“就是今日宣传国难的一种最有力的武器”。抗日战争中,晋察冀根据地处于战斗最前沿,他们拍摄的照片,一方面发挥了向内动员以增强战斗力量的功能,另一方面对外宣传了中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用。

用镜头记录时代

1938年的汉口街头,荷兰导演尤里斯·伊文思把自己的摄影机交给了一个中国人。接过这部摄影机的人,是摄影师吴印咸。他带着摄影器材,怀揣信念,奔赴延安。

吴印咸曾说:“时代给我创造了创作的条件,我的职责是记录下这伟大的时代。”

1939年10月,吴印咸随延安八路军政治部电影团一起到晋察冀抗日前线采访,正好赶上白求恩在涞源县孙家庄一座小庙为伤员做手术。吴印咸举起相机,利用微弱光线的照射,将白求恩在工作中的形象记录下来。这张照片成为白求恩国际主义精神的无声宣言。

“以吴印咸等为代表的摄影师们用镜头记录下宝贵的影像资料,展现了中国共产党人的真实形象,也为今天留下了难得的时代印痕,帮助人们打开历史的记忆之门。”中国延安干部学院副院长、研究员王纪刚说。

他们的镜头里,有穿着粗布灰制服、裤子上打着补丁的毛泽东主席,有团结在宝塔山下、为抗战事业殚精竭虑的中国共产党人,也有斗志昂扬的抗大青年、开选举大会的村民、给前方战士做军鞋的妇女、南泥湾垦荒的军民……

河北省平山县碾盘沟,晋察冀画报社为创刊号制铜版(沙飞1942年摄)。资料图片

“延安的摄影工作者充分挖掘影像作品的宣传教育功能,他们拍摄的照片通过墙报、画报、展览、传单等形式深入基层乡村和部队,成为鼓舞、组织民众的有力工具。”王纪刚说。

珍贵底片在今天“显影”

2009年,一本名为《中国红色摄影史录》的大部头书籍出版,被誉为“红色摄影档案库”。这本书系统梳理了抗日战争至新中国成立期间解放区摄影事业发展历程,收录1600余幅历史照片。

编著者名叫顾棣,一位15岁时与沙飞相遇、用毕生心血守护红色摄影底片的抗战老兵。

抗战时期,顾棣和战友们将底片视作生命,严格又细致地为底片分类、编号,带着它们与部队一起多次转战。

战争年代,保护底片是责任;和平年代,为中国红色摄影修史,成了顾棣义不容辞的使命。他跑了数不清的革命烈士纪念馆、历史档案馆、图书资料馆,走访上百位老战友和摄影作者,结合自己作为战时资料员的归档记录、手写日记等文献资料,让无数的珍贵底片在新的时代“显影”。

2025年8月,两名小观众在中国人民抗日战争纪念馆影像墙前观看抗战时期的照片。光明日报记者 于园媛摄/光明图片

“在战争年代,摄影不是‘纯艺术’,而是现实的映照,作为传播抗战思想的有力工具,发挥了极大的宣传鼓动作用。顾棣先生将保存底片作为终生事业,站在纪念抗战胜利80周年的时间节点来看,回望历史,尤显出其重要性和可贵性。”《人民摄影报》原总编辑、摄影理论家司苏实说。

2008年,顾棣曾作诗一首,其中写道:“当块垫脚石,供人踩肩膀。事业继有人,福寿比绵长。”今年4月,97岁的顾棣先生与世长辞。而位于他家乡河北阜平的晋察冀边区纪念馆中,他捐赠的底片、照片、手稿、历史文献,以及书写了80多年的455本日记,供无数的后人前来瞻仰、研究。

中国人民抗日战争纪念馆展厅中,设置有一整面的影像墙——那是馆内工作人员历时多年搜集整理的宝贵影像,一共5098张,代表着中华民族从1931年9月18日到1945年9月2日,共计5098天、14年的浴血抗战历程。一群活泼的孩子停住了脚步,抬头仰望那些黑白照片。这一刻,让人想起顾棣老人的话:“事业继有人,福寿比绵长。”照片墙上的先辈们,一定也看到了现今美好生活的模样。

《光明日报》(2025年09月03日 09版)