点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【人民需要这样的教育家⑯】

光明日报记者 张亚雄 姚晓丹

在中国法律界,提起高铭暄,几乎无人不晓。作为当代著名法学家、新中国刑法学主要奠基者和开拓者,高铭暄与很多“第一”直接相关:新中国培养的第一代法学家,唯一全程参与新中国第一部刑法典制定的学者,新中国第一位刑法学博导,改革开放后我国第一部法学学术专著的撰写者和第一部统编刑法学教科书的主编者……

还有一个“第一”,标定了他在杏坛的成就——第一批被授予国家荣誉称号的“人民教育家”。

“培养学生,是我一生中最大的乐趣和成就。”躬耕三尺教坛70余载,中国人民大学荣誉一级教授高铭暄无比珍视教师这一神圣职业。他用一生践行着火热的誓言——“教育乃我之事业,科学乃我之生命”。

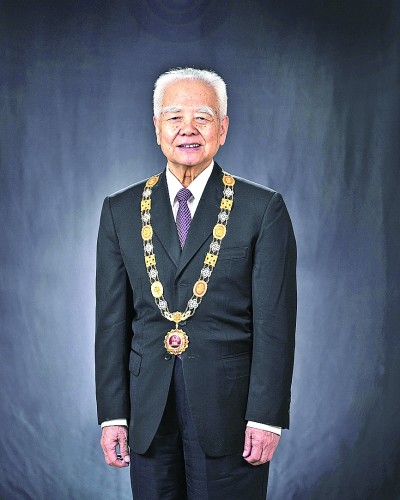

高铭暄 光明图片

1928年,高铭暄出生在浙江玉环一个三面环山、南临东海的小渔村——鲜叠村。父亲、叔叔和大哥都从事法律工作,受家庭熏陶,高铭暄自小就对法律工作心怀向往。

1947年,高铭暄考入浙江大学,两年后转入北京大学法律系求学。攻读研究生时,他进入中国人民大学法律系,并在两年后以全优的成绩留校任教。

1954年,刚留校一年的高铭暄被学校选派,参与我国第一部刑法的起草工作。这一年,高铭暄26岁,是起草小组中最年轻的一员。

历经25年、前后38稿,1979年7月1日,第五届全国人民代表大会第二次会议表决通过了《中华人民共和国刑法》。

那一刻,坐在人民大会堂里的高铭暄热泪盈眶。他看了看手表:16时05分。“这是让我铭记一生的时刻!从此,新中国结束了没有刑法典的历史!”

此后数十年间,无论是修订后的刑法出台,还是对刑法修正案的反复讨论,高铭暄都参与其中。

在参与立法的同时,高铭暄始终没有离开过三尺讲坛。

师者高铭暄,有着海纳百川的包容精神。

1984年,高铭暄成为新中国刑法学专业第一位博士生导师,并在此后几十年间培养了60多名刑法学博士。

他教过本科生,培养过研究生,指导过博士后研究人员,还为进修生、电大生、夜大生、高级法官班学员、高级检察官班学员授课,培育了众多法学教授、法学家、法官、检察官……

“可以说,高老师哺育了一代又一代法律人。”中国人民公安大学校长王轶说。

高铭暄指导学生,秉持有教无类的原则,对所有学生一视同仁,同时注重因材施教,尊重每个学生的特点、个性和兴趣。

“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”是高铭暄心中理想的师生关系。在他的学生中,学术观点不同甚至针锋相对者并不鲜见,但他总是和颜悦色地同学生们分析这些不同的观点。

“如果说得有道理,我是尊重各类学术观点的。只要言之有理、持之有据。学术需要辩论,真理越辩越明。”在高铭暄看来,学术发展离不开创新,学生应当具有独立思考的能力,而不是一味追随老师的观点。

师者高铭暄,有着严谨认真的治学态度。

精益求精讲好每一堂课,是他作为教师的“职业良心”。

“爸爸在教学一线工作了几十年,对教材内容其实早就烂熟于心了。但他还是会为了讲好一堂课而精心准备,备课到凌晨也是常事。哪怕是相同的内容讲给不同的人听,他也坚持重新整理讲义。”高铭暄的儿子高晓东回忆。

在高铭暄看来,这样做再正常不过:“听众不同,认知角度就不同,因而讲稿需要重新整理,语言表述也一定要适合受众特点。我要尽己所能上好每一堂课,让学生获得最大收益,不能浪费学生的青春。”

高铭暄的博士生、中国人民大学法学院教授冯军告诉记者,几十年来,高老师的刑法学课程始终是最受学生欢迎的课程之一。“高老师上课严谨、考虑周全,听得出,他的教案是一字一句推敲得来的。”冯军感慨。

冯军留校任教后,高铭暄不放心这个“新手教师”,经常耳提面命,将自己几十年的讲课经验倾囊相授:“给本科生讲课要注重打基础,不要讲太前沿的内容,基本概念一定要清楚,有争议的问题先不要讲;给研究生讲课可以讲有争议的内容,也可以讲前沿问题,但是要把正面和反面的意见都讲明白讲透彻;给博士生讲课要讲最前沿的内容,启发他们自己思考……”

即使再忙,高铭暄每年都会抽出数月时间专门审阅学生的论文。他说:“无论带着什么目的来读书,只要当我的学生,就决不允许以混文凭的态度虚度光阴。”

师者高铭暄,有着敢为人先的创新意识。

在刑法教学领域,高铭暄首倡“综述研究法”,即在教学中指定某个问题让学生全面收集中外资料,形成文献综述并提出见解。在他看来,“这一方法有助于培养学生的阅读能力、拓宽其视野,最重要的是让学生学会思考,逐渐形成自己的观点、明确学术方向”。

北京大学法学院教授陈兴良就是这一方法的受益者。他回忆道:“正是通过‘综述研究法’,我进入了刑法学研究的大门,这也成为我刑法学术的起点。”

如今,97岁高龄的高铭暄仍然笔耕不辍,关心关注刑法学领域的科研进展。

“作为教师,要着眼世界学术前沿和国家重大需求,善于学习新知识、新技术、新理论;要敏锐把握新一轮科技革命发展趋势,产出引领性的学术成果,并将研究成果及时转化到人才培养中;要重视培养学生的科学精神、学术能力、创新思维,为培养造就一大批世界顶尖的战略人才、领军人才,为培养出学术大师提供有力支撑。”他深情地说。

2015年4月,因在刑法学领域的杰出贡献,高铭暄荣获国际社会防卫学会颁发的“切萨雷·贝卡里亚”奖。该奖项素有“刑法学界的诺贝尔奖”之称,高铭暄也成为获得该奖的亚洲第一人。

“要把中国刑法学搞上去,跻身于世界民族之林。”高铭暄念兹在兹,斗志不减,“只要我们的国家富强,有影响力、有吸引力,刑法学就会做大做强。”

年幼时,高铭暄曾在对京剧颇有心得的父亲指点下,学唱京剧名家片段。《洪洋洞》里杨六郎唱的那句“为国家哪何曾半日闲空”,高铭暄唱得极好,也做得极好……

70多年前站在天安门西南侧翘首观看开国大典的北大学子,如今已是鲐背之年。而他的眼中依然闪烁着炽热的光芒:“我热爱教育工作。只要身体能坚持,我还会继续做下去……”

《光明日报》(2025年02月23日 01版)